腸内環境を整えて健康的な生活を

腸内環境の研究家

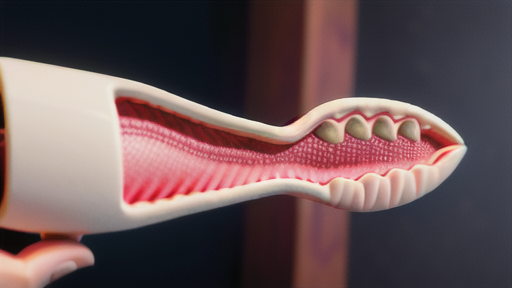

歯周病とは、歯垢中の細菌による感染によって引き起こされる病気です。歯肉炎と歯周炎に分けられます。歯肉炎は歯肉のみに炎症が認められる状態で、歯周炎は炎症が歯と歯肉の間、さらには歯を支える骨にまで広がった状態です。歯周病には多くの細菌が関与していますが、原因菌としては、ポリフィロモナス ジンジバリスなどのグラム陰性嫌気性細菌が注目されています。

免疫力を上げたい

歯周病は、歯磨きなど普段からの口腔ケアが重要なのですね。

腸内環境の研究家

その通りです。歯周病は、プラーク(歯垢)中の細菌の感染によって引き起こされるため、歯磨きをしっかりとして、プラークを落とすことが大切です。また、規則正しい生活を送って、抵抗力を高めることも重要です。

免疫力を上げたい

わかりました。歯周病予防のためにも、歯磨きをしっかりとして、規則正しい生活を送ります。

歯周病とは。

歯周病とは、歯についたプラーク(歯垢)の中にいる細菌が引き起こす病気です。歯と歯肉の隙間や歯の周りの骨など、歯の周囲に炎症が起こります。この炎症は、歯肉炎と歯周炎の2つに分類されます。

歯肉炎は、歯肉だけに炎症が起こっている状態です。歯磨きを怠ってプラークがたまると、歯と歯肉の間に隙間ができ、そこに細菌が入り込んで炎症を起こします。

歯周炎は、歯肉炎が進行して炎症が歯と歯肉の隙間から広がり、歯を支える骨にまで達した状態です。歯周炎になると、歯の根元がむき出しになり、歯ぐきが後退して歯がグラグラしてきます。さらに進行すると、歯が抜けてしまうこともあります。

歯周病は、糖尿病や循環器系疾患などの全身性疾患にも関連していることがわかっています。そのため、歯周病の予防は全身の健康のためにも重要です。

歯周病の予防には、歯磨きやくちゅく、歯間ブラシを使ったフロッシングなど、普段からの口腔ケアが大切です。

腸内環境と健康の関係

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、私たちの健康に大きく影響を与えると言われています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が生息しており、これらのバランスが健康を維持する上で重要です。善玉菌は、腸内環境を整え、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。悪玉菌は、有害物質を産生し、腸内環境を悪化させます。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらの勢力が強い方に味方する細菌です。

腸内環境が悪化すると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化、がん、うつ病などです。また、腸内環境の悪化は、免疫力の低下にもつながり、感染症にかかりやすくなります。

腸内環境を改善するには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすには、食物繊維を多く摂ったり、発酵食品を摂ったりすることが有効です。また、ストレスを溜めないようにすることも大切です。ストレスがかかると、悪玉菌が増えやすくなり、腸内環境が悪化します。

歯周病と腸内環境

歯周病と腸内環境

ここ数年、腸内細菌叢と歯周病の関係が注目されており、双方が相互に影響を与え合っていることが明らかになってきました。歯周病になると、歯周ポケットの中で歯周病菌が繁殖し、その菌が口腔内だけでなく、体内に侵入して腸内環境を乱すことがあります。腸内環境が乱れると、免疫機能が低下し、歯周病が進行しやすくなるという悪循環に陥ります。

さらに、歯周病菌は、腸内環境を介して全身の健康にも悪影響を及ぼすことがわかっています。例えば、歯周病菌が腸内環境を乱すことで、糖尿病や循環器系疾患のリスクが高まることが報告されています。また、歯周病が妊婦の早産や低体重児出産のリスクを高めることもわかっています。

そのため、歯周病を予防し、腸内環境を良好に保つことは、全身の健康を維持するためにも重要です。歯周病の予防には、普段からの口腔ケアが欠かせません。毎日、丁寧に歯磨きを行い、定期的に歯科医院で検診を受けるようにしましょう。

歯周病予防のためにできること

歯周病予防のためには、歯磨きなど普段からの口腔ケアが大切です。歯磨きをするときは、歯ブラシを小刻みに振動させながら、歯の表面や歯と歯の間、歯と歯茎の境目を丁寧に磨きましょう。また、フロスや歯間ブラシを使って、歯ブラシが届きにくいところの汚れも取り除きましょう。さらに、食後すぐに歯磨きをすると、歯の表面に付着した食べかすを洗い流して、むし歯や歯周病を予防することができます。

歯周病を予防するためには、食生活にも気をつけましょう。甘い食べ物や飲み物は、むし歯の原因となるため、できるだけ控えましょう。また、食物繊維が豊富な野菜や果物を積極的に食べることで、腸内環境を整えて、歯周病を予防することができます。

歯周病は、口腔内の慢性的な炎症性疾患ですが、糖尿病や循環器系疾患などの全身性疾患との関連性が指摘されています。歯周病の予防には、歯磨きなど普段からの口腔ケアが大切です。歯磨きをするときは、歯ブラシを小刻みに振動させながら、歯の表面や歯と歯の間、歯と歯茎の境目を丁寧に磨きましょう。また、フロスや歯間ブラシを使って、歯ブラシが届きにくいところの汚れも取り除きましょう。さらに、食後すぐに歯磨きをすると、歯の表面に付着した食べかすを洗い流して、むし歯や歯周病を予防することができます。

腸内環境を整えるための食事

腸内環境の改善は、全身の健康に良い影響を与えます。腸内環境が整うことで、免疫力が向上し、病気に感染しにくくなります。また、腸内環境が整うことで、腸内細菌が産生する有害物質が減り、腸の負担が軽減されます。

腸内環境を整えるための食事の基本は、食物繊維を多く摂ることです。食物繊維は、腸内細菌の餌となり、腸内細菌が増殖するのを助けてくれます。また、食物繊維は、便のかさを増やし、便秘を予防する効果もあります。

腸内環境を整えるためには、発酵食品を積極的に摂ることも大切です。発酵食品には、善玉菌が豊富に含まれています。善玉菌は、腸内で有害物質を分解したり、病原菌の増殖を抑えたりする働きがあります。

また、腸内環境を整えるためには、十分な睡眠をとることも大切です。睡眠不足になると、腸内細菌のバランスが崩れ、悪玉菌が増殖しやすくなります。また、睡眠不足になると、免疫力が低下し、病気に感染しやすくなります。

腸内環境を整えるための生活習慣

腸内環境を整えるための生活習慣

腸内環境を改善するために、規則正しい食生活を送ることは重要です。例えば、1日3食バランスよく食べること、食事の時間を決めて食べること、食べ過ぎを避けることなどが大切です。また、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取することも重要です。食物繊維は腸内細菌のエサとなり、腸内細菌のバランスを整えるのに役立ちます。食物繊維は、野菜、果物、豆類、穀類などに多く含まれています。また、発酵食品を積極的に摂取することも重要です。発酵食品には、腸内細菌に良い影響を与える乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が多く含まれています。発酵食品には、ヨーグルト、納豆、漬物、みそ、チーズなどがあります。さらに、適度な運動をすることも腸内環境を整えるのに役立ちます。運動をすると、腸の蠕動運動が活発になり、腸内細菌のバランスが整いやすくなります。また、ストレスをためないようにすることも重要です。ストレスをためると、腸内細菌のバランスが乱れやすくなります。ストレスをためないようにするには、十分な睡眠をとったり、適度な運動をしたりすることが大切です。