腸内環境改善と健康『炭水化物』

腸内環境の研究家

腸内環境改善と健康について説明します。腸内環境とは、腸内に生息する細菌のバランスのことです。善玉菌と悪玉菌がバランスよく存在することで、健康な腸内環境を保つことができます。善玉菌は、腸の蠕動運動を促進したり、有害物質を分解したりする働きがあります。一方、悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸の炎症を引き起こしたりする働きがあります。炭水化物を多く摂取すると、腸内で悪玉菌が増殖しやすくなります。そのため、炭水化物の摂取量を減らすことで、腸内環境を改善することができます。

免疫力を上げたい

炭水化物を減らすことで、腸内環境が改善するということは、炭水化物は腸内環境にとって悪いものなのですか?

腸内環境の研究家

炭水化物そのものが腸内環境にとって悪いわけではありません。炭水化物を多く摂取すると、腸内で悪玉菌が増殖しやすくなります。しかし、炭水化物を適度に摂取することで、善玉菌も増殖します。善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑え、腸内環境を健康に保つ働きがあります。そのため、炭水化物を適度に摂取することが大切です。

免疫力を上げたい

わかりました。炭水化物を適度に摂取することが大切ですね。

炭水化物とは。

炭水化物は基本的には炭素の水和物ですが、デオキシリボースやラムノースのように組成式に合わない糖が存在したり、逆に組成式に合うが糖の性質を有さない酢酸や乳酸が存在することから、「糖質」という用語が使われるようになりました。しかし、「炭水化物」という用語が慣習的に広く使われています。「糖質」は、化学的には「ポリヒドロキシカルボニル類とその誘導体」と定義され、単糖類、オリゴ糖類、多糖類、及び誘導糖質(糖アルコール、ウロン酸、アミノ糖、デオキシ糖など)に分類されています。

日本食品標準成分表2010に記載されている「炭水化物」は、水分、タンパク質、脂質、及び灰分の合計(g)を100gから差し引いた値で、いわゆる「差し引きの炭水化物」値です。この「炭水化物」の成分値には、デンプンや糖のようなエネルギー源性の糖質だけでなく、食物繊維も含まれています。したがって、「食物繊維」は別項目として水溶性量、不溶性量、総量が記載されています。

炭水化物の種類

炭水化物は、人間が生きていく上で必須の栄養素であり、エネルギー源や細胞を構成する成分として重要な役割を果たしています。 炭水化物には、単糖類、二糖類、多糖類の3種類があり、それぞれ構造や性質が異なります。単糖類は、炭素原子数が3つ以上の糖であり、その中に最も簡単な糖であるブドウ糖が含まれます。二糖類は、2つの単糖類が結合したもので、砂糖や麦芽糖などが含まれます。多糖類は、多数の単糖類が結合したもので、デンプンやセルロースなどが含まれます。

炭水化物の種類の中で、特に重要なのが食物繊維です。 食物繊維は、人間が消化できない糖の一種であり、腸内で水分を吸着して膨らみ、便通を改善する働きがあります。また、食物繊維は、腸内細菌の餌となり、善玉菌を増やして腸内環境を改善する働きもあります。

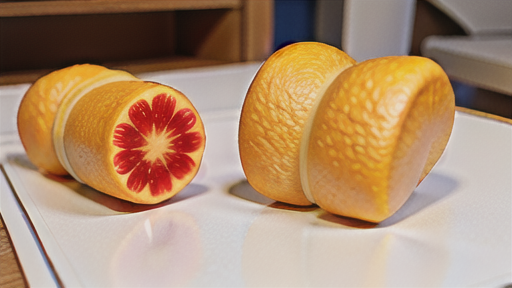

炭水化物を多く含む食品としては、米、小麦粉、芋類、とうもろこし、砂糖などがあります。これらの食品をバランスよく摂取することで、健康的な体づくりをサポートすることができます。

炭水化物と腸内環境

炭水化物は、私たちが摂取する主なエネルギー源のひとつであり、腸内環境にも大きな影響を与えています。炭水化物には、消化・吸収されやすいものと、消化・吸収されにくいものがあります。消化・吸収されやすい炭水化物は、小腸で分解されてブドウ糖となり、エネルギーとして利用されます。一方、消化・吸収されにくい炭水化物は、大腸まで届き、腸内細菌によって分解されます。

腸内細菌は、炭水化物を分解する際に、短鎖脂肪酸を生成します。短鎖脂肪酸は、腸内環境を整え、腸の蠕動運動を促進する働きがあります。また、短鎖脂肪酸は、腸の粘膜細胞のエネルギー源となり、腸の健康を維持するのに役立っています。

さらに、炭水化物は、腸内細菌の増殖を促す働きもあります。腸内細菌は、私たちの健康に欠かせない存在であり、免疫機能の維持や、有害物質の分解など、さまざまな役割を果たしています。炭水化物を適度に摂取することで、腸内細菌の増殖を促し、腸内環境を整えることができます。

炭水化物の摂取量

炭水化物の摂取量は、その人が健康を維持するために必要なカロリーと栄養素のバランスによって異なります。一般的に、炭水化物は総摂取カロリーの45〜65%を占めることが推奨されています。これは毎日2,000カロリーを摂取する人であれば、800〜1,300カロリーが炭水化物から摂取されることを意味します。炭水化物には、エネルギー源となるものと、食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養素を多く含むものがあります。精製された炭水化物は、栄養価が低く、血糖値を急上昇させるため、過剰摂取は肥満や糖尿病などの疾患のリスクを高める可能性があります。そのため、精製された炭水化物の摂取は制限し、全粒穀物や果物、野菜などの栄養価の高い炭水化物を積極的に摂取することが望ましいです。

炭水化物を摂る際のポイント

炭水化物は、私たちの健康に重要な役割を果たしています。エネルギーの源となるだけでなく、腸内環境を整え、免疫機能を高める働きも持っています。しかし、炭水化物をとりすぎると、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まってしまいます。そのため、炭水化物を摂る際には、量や質に注意することが大切です。

まず、炭水化物の量は、1日にエネルギー必要量の50~60%程度を目安に摂るようにしましょう。また、炭水化物の質にも注意が必要です。精製された砂糖や白いパン、白米などの精製された炭水化物は、栄養価が低く、血糖値を急激に上昇させるため、肥満や糖尿病のリスクが高まります。一方、玄米やオートミール、全粒粉パンなど、精製されていない炭水化物は、栄養価が高く、血糖値の上昇も緩やかです。そのため、精製された炭水化物を摂るよりも、精製されていない炭水化物を摂るようにしましょう。

炭水化物を摂る際には、野菜や果物、豆類なども一緒に摂るようにしましょう。野菜や果物には、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。食物繊維は、腸内環境を整える働きがあり、ビタミンやミネラルは、健康維持に欠かせない栄養素です。豆類には、タンパク質や食物繊維が豊富に含まれています。タンパク質は、筋肉や皮膚、髪の毛を作るのに欠かせない栄養素です。食物繊維は、腸内環境を整える働きがあります。