腸内環境を整えることで健康を維持する

腸内環境の研究家

腸内環境改善と健康『脳腸相関(脳腸相関とは、生物にとって重要な器官である脳と腸がお互いに密接に影響を及ぼしあうことを示す言葉です。例えばストレスを感じるとおなかが痛くなり、便意をもよおします。これは脳が自律神経を介して、腸にストレスの刺激を伝えるからです。逆に、腸に病原菌が感染すると、脳で不安感が増すとの報告があります。また脳で感じる食欲にも、消化管から放出されるホルモンが関与することが示されています。これらは、腸の状態が脳の機能にも影響を及ぼすことを意味しています。このように密接に関連している脳と腸ですが、最近では、病原菌だけでなく腸内に常在する細菌も脳の機能に影響を及ぼす、という研究が注目を集めており、「脳-腸-微生物相関」という言葉も提唱されています。)』とはどういうことでしょうか?

免疫力を上げたい

脳腸相関とは、脳と腸がお互いに密接に影響を及ぼし合うことを示す言葉ですね。例えば、ストレスを感じるとおなかが痛くなるのも、脳が自律神経を介して、腸にストレスの刺激を伝えるからです。また、腸に病原菌が感染すると、脳で不安感が増すとの報告もあります。

腸内環境の研究家

そうです。腸内環境改善と健康『脳腸相関(脳腸相関とは、生物にとって重要な器官である脳と腸がお互いに密接に影響を及ぼしあうことを示す言葉です。例えばストレスを感じるとおなかが痛くなり、便意をもよおします。これは脳が自律神経を介して、腸にストレスの刺激を伝えるからです。逆に、腸に病原菌が感染すると、脳で不安感が増すとの報告があります。また脳で感じる食欲にも、消化管から放出されるホルモンが関与することが示されています。これらは、腸の状態が脳の機能にも影響を及ぼすことを意味しています。このように密接に関連している脳と腸ですが、最近では、病原菌だけでなく腸内に常在する細菌も脳の機能に影響を及ぼす、という研究が注目を集めており、「脳-腸-微生物相関」という言葉も提唱されています。)』では、腸内環境改善と健康の関係について述べています。腸内環境改善には、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが重要です。善玉菌を増やすには、食物繊維を多く摂ったり、発酵食品を食べたりすることが有効です。悪玉菌を減らすには、肉類や加工食品を控えたり、ストレスを解消したりすることが大切です。

免疫力を上げたい

腸内環境改善と健康『脳腸相関(脳腸相関とは、生物にとって重要な器官である脳と腸がお互いに密接に影響を及ぼしあうことを示す言葉です。例えばストレスを感じるとおなかが痛くなり、便意をもよおします。これは脳が自律神経を介して、腸にストレスの刺激を伝えるからです。逆に、腸に病原菌が感染すると、脳で不安感が増すとの報告があります。また脳で感じる食欲にも、消化管から放出されるホルモンが関与することが示されています。これらは、腸の状態が脳の機能にも影響を及ぼすことを意味しています。このように密接に関連している脳と腸ですが、最近では、病原菌だけでなく腸内に常在する細菌も脳の機能に影響を及ぼす、という研究が注目を集めており、「脳-腸-微生物相関」という言葉も提唱されています。)』は、腸内環境改善と健康の関係について述べたもので、腸内環境改善には、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが重要です。善玉菌を増やすには、食物繊維を多く摂ったり、発酵食品を食べたりすることが有効です。悪玉菌を減らすには、肉類や加工食品を控えたり、ストレスを解消したりすることが大切です。

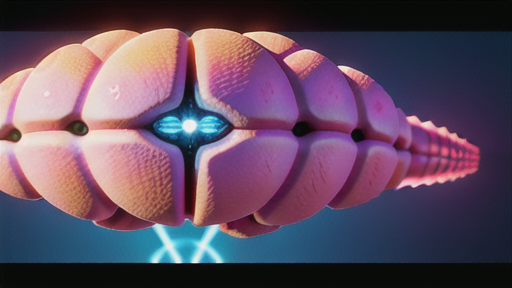

脳腸相関とは。

脳腸相関とは、腸は「第2の脳」とも呼ばれる独自の神経ネットワークを持ち、脳からの指令がなくても独立して活動することができます。これは、生物にとって重要な器官である脳と腸がお互いに密接に影響し合うことを示す言葉です。

例えば、多くの動物では、ストレスを感じるとお腹が痛くなり、便意をもよおします。これは、脳が自律神経を介して、腸にストレスの刺激を伝えるためです。逆に、腸に病原菌が感染すると、脳で不安感が増すという報告があります。また、脳で感じる食欲にも、消化管から放出されるホルモンが関与することが示されています。これらは、腸の状態が脳の機能にも影響を及ぼすことを意味しています。

脳と腸は密接に関連していますが、最近では、病原菌だけでなく腸内に常在する細菌も脳の機能に影響を及ぼすという研究が注目を集めており、「脳-腸-微生物相関」という言葉も提唱されています。

腸内環境と健康の関係性

腸内環境と健康的关系性

腸内環境は、腸内に住んでいる細菌のバランスのことを指します。この細菌は、食べ物を消化したり、栄養素を吸収したり、有害物質を分解したりするなど、人間の健康に重要な役割を果たしています。腸内環境が悪いと、消化不良や腹痛、下痢などの症状が現れたり、免疫力が低下して感染症にかかりやすくなったりします。また、近年では、腸内環境と肥満、糖尿病、心臓病などの生活習慣病との関係も注目されています。

病原菌と不安感

病原菌と不安感

肠内环境の悪化は、不安感などの精神症状を引き起こす可能性があると言われています。そのメカニズムの一つとして、腸内細菌が産生する物質が脳に影響を及ぼすことが考えられています。例えば、腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸は、脳の神経伝達物質であるセロトニンを増やすことが知られており、セロトニンは気分を改善する効果があると言われています。また、腸内細菌が産生するリポ多糖は、脳の炎症を引き起こすことが知られており、炎症は不安感や抑うつなどの精神症状を引き起こす可能性があると言われています。

食欲と消化管ホルモン

食欲と消化管ホルモン

最近の研究では、脳の食欲に、消化管から放出されるホルモンが関わっていることが示されています。例えば、空腹時に分泌されるホルモンであるグレリンは、脳の食欲中枢を刺激し、食欲を増進させます。また、満腹時に分泌されるホルモンであるレプチンは、脳の食欲中枢を抑制し、食欲を抑制します。これらのホルモンは、脳と消化管の間のコミュニケーションを担っており、食欲をコントロールする上で重要な役割を果たしています。