腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善の専門家

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

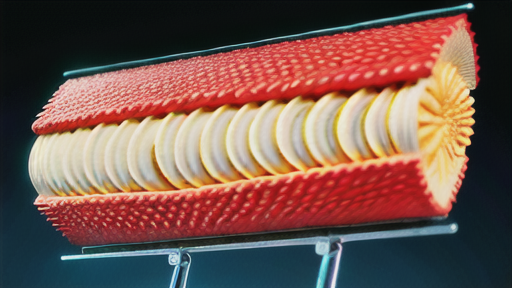

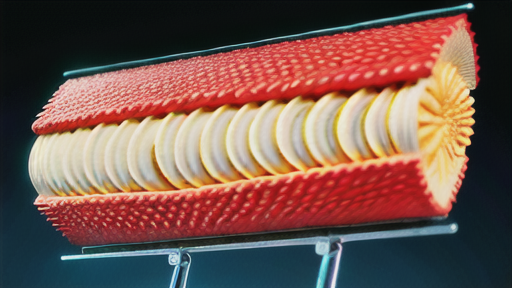

ラメラ構造脂質とは、セラミドの様な油と水両方の性質を持った脂質分子が規則正しく配列して作られ、工業的に作られた、微粒子のことを言います。 水と油は混ざり合わない性質があり、水は水に、油は油に引き付け合う傾向があります。微粒子は、水溶性成分を油溶性成分に取り込んだり、逆に油溶性成分を水溶性成分に取り込んだりすることができます。これが、ラメラ構造脂質が肌に潤いを与えたり、肌荒れを防いだりする効果をもたらす仕組みです。ラメラ構造脂質は、さまざまなスキンケア製品に使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『膨張』について

腸内環境改善の重要性

腸内環境は、腸内に生息する細菌のバランスを指します。腸内には、善玉菌・日和見菌・悪玉菌の3種類の細菌が住んでおり、そのバランスが崩れると、腸内環境が悪化して便秘や下痢、腹痛などの症状を引き起こします。また、腸内環境の悪化は、肥満、糖尿病、心臓病などの生活習慣病のリスクを高めることもあります。

腸内環境を改善するには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすには、食物繊維や発酵食品を積極的に摂ることが効果的です。また、悪玉菌を減らすには、肉類や油脂の多い食品を控え、野菜や果物を多く摂ることが有効です。

早めの対策が望ましいです。腸内環境は、健康に大きな影響を与えるため、普段から腸内環境を改善することを意識することが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善する食品

F値とは、缶詰・レトルト食品などの殺菌工程管理に使われる数値です。全工程を通した加熱効果が、121℃で何分間の殺菌効果に相当するかを表しています。F値の単位は分です。通常、F値はボツリヌス菌に対する12Dを基準として計算されます。D120値0.2分として、12Dは0.2×12=2.4となります。

F値を求める式は次の通りです。

F値 =加熱時間(分) × 温度係数

温度係数は、加熱温度によって決まります。例えば、121℃の温度係数は1.0、110℃の温度係数は0.68、100℃の温度係数は0.4です。

F値は、缶詰・レトルト食品の殺菌工程管理に欠かせない数値です。F値を適切に設定することで、食品の安全性を確保することができるのです。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ネズミチフス菌』

ネズミチフス菌は、げっ歯類の腸管内に生息するサルモネラの一種です。経口感染する人獣共通感染症で、感染経路は主に食品を介したものが多いです。ネズミチフス菌に汚染された食品を食べたり飲んだりすることで、菌が体内に侵入します。また、感染した動物の排泄物に触れたり、汚染された水に触れたりすることで感染することもあります。

ネズミチフス菌は、腸管内で増殖して毒素を産生し、腸炎や腹痛、下痢などの症状を引き起こします。重症化すると、敗血症や髄膜炎などの命に関わる合併症を起こすこともあります。

ネズミチフス菌の感染を防ぐためには、食品の衛生管理を徹底することが重要です。特に、生肉や生卵、乳製品などは十分に加熱して食べるようにしましょう。また、手洗いを励行し、感染した動物の排泄物に触れないようにすることも大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と低栄養細菌

大見出し 腸内環境改善と健康『低栄養細菌((=貧栄養細菌、従属栄養細菌)。水中など栄養素が非常に少ない状態に適応した細菌。栄養豊富な環境では、生育できない。)』

小見出し 低栄養細菌とは?

低栄養細菌は、水中や土壌など、栄養素が非常に少ない環境に適応した細菌の一種です。栄養素が少ない環境で生き残るために、有機物を分解してエネルギーを得る能力を持っています。低栄養細菌は、生態系において重要な役割を果たしており、有機物を分解して無機物に戻すことで、物質の循環を助けています。

低栄養細菌は、人体にも存在しており、腸内フローラの一部を構成しています。腸内フローラは、腸内に生息する細菌の総称であり、人体に有益な細菌と有害な細菌のバランスを保つ役割を果たしています。低栄養細菌は、腸内フローラの中で、腸内環境の健康を維持するのに役立っています。

低栄養細菌は、腸内で短鎖脂肪酸を産生します。短鎖脂肪酸は、腸内環境を改善し、大腸がんや炎症性腸疾患などの腸の病気を予防する効果があります。また、短鎖脂肪酸は、全身のエネルギー代謝を改善し、肥満や糖尿病を予防する効果もあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『パイエル板とM細胞』について

パイエル板とは、空腸、回腸に点在する免疫器官の一つである。腸管を外側から見たときに、パイエル板は腸管を支える腸間膜の付着部位とは反対側に存在し、特有の凹凸を示すため、肉眼での識別が容易である。腸管内腔から見ると、絨毛が存在せず平坦な部位となる。

パイエル板は、腸内細菌や食物抗原が侵入するのを防ぐ役割を果たしている。また、腸管内腔に存在する免疫細胞を活性化させ、感染症から身を守る働きもしている。

パイエル板は、腸内細菌と共生関係を築いており、腸内細菌のバランスを維持する役割を果たしている。また、腸管内腔に存在する免疫細胞を活性化させて、感染症から身を守る働きもしている。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『コロニー』について

腸内環境改善と健康『コロニー(検査においては微生物が集まって形成される菌集落のこと。)』

腸内環境の重要性

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えていると言われています。腸内には、善玉菌と悪玉菌、そして日和見菌の3種類の腸内細菌が住んでいます。善玉菌は、私たちの体に有益な働きをする菌で、悪玉菌は、私たちの体に有害な働きをする菌です。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらかが多い方の菌に味方をする菌です。

腸内環境が良好な状態であれば、善玉菌が悪玉菌の働きを抑えてくれるため、健康を維持することができます。しかし、腸内環境が悪化すると、悪玉菌が増殖して善玉菌が減少します。すると、悪玉菌が腸内で有害物質を産生し、それが私たちの体に悪影響を及ぼします。

腸内環境が悪化すると、様々な健康被害を引き起こす可能性があります。例えば、肥満、糖尿病、高血圧、脳梗塞、心筋梗塞、ガンなどの生活習慣病のリスクが高まります。また、アトピー性皮膚炎、花粉症、ぜんそくなどのアレルギー疾患にもなりやすくなります。

腸内環境を良好な状態に保つためには、日頃から食事や生活習慣に気を付けることが大切です。善玉菌を増やすためには、食物繊維や乳酸菌を多く含む食品を積極的に摂りましょう。また、悪玉菌を増やさないためには、脂っこいものや甘いものを控え、適度な運動を心がけましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境とは、腸内に生息する細菌のバランスのことです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が住んでおり、それらがバランスよく保たれている状態を腸内環境が良いといいます。善玉菌は、腸の蠕動運動を促進したり、有害物質を分解したりする働きがあります。悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸の炎症を引き起こしたりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが増殖するかによって、善玉菌側についたり、悪玉菌側についたりする働きがあります。

腸内環境が悪化すると、下痢、便秘、腹痛などの症状が現れることがあります。また、腸内環境の悪化は、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病のリスクを高めることもわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『電子線滅菌』

電子線滅菌とは、食品や医療機器を滅菌するために電子線を用いる方法です。 電子線は、電子を加速したものであり、物質に照射すると物質中の原子や分子のイオン化を引き起こし、それにより微生物を死滅させます。電子線滅菌は、ガンマ線滅菌やエチレンオキシド滅菌などの他の滅菌方法よりも、短時間で処理でき、大量の製品を低コストで滅菌できるというメリットがあります。また、照射後の商品は無菌試験などによる確認の必要がなく、照射後すぐに出荷できるというメリットもあります。現在は、食品の滅菌や、医療機器、化粧品容器などの滅菌に使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『腐敗』

腸内環境改善と健康『腐敗(一般的に食品が保存中に時間の経過と共に微生物の増殖や代謝生成物の作用によって本来の特性を失い、官能的に食べることができなくなること。 狭義的には、タンパク質や窒素を含んだ食品成分が微生物の作用により分解され悪臭や有害物質を産生すること。)』

腸内環境と健康の関係

腸内細菌は、人間の健康に大きな影響を与えていることが明らかになっています。腸内細菌は、食べ物を分解して栄養素を吸収したり、有害物質を分解して無害化したり、免疫機能をサポートしたりするなど、さまざまな役割を果たしています。腸内細菌のバランスが崩れると、さまざまな健康問題を引き起こすことがあります。

腸内細菌のバランスが崩れる原因としては、食生活や生活習慣、ストレスなどがあります。食生活が偏っていたり、不規則だったりすると、腸内細菌のバランスが崩れやすくなります。また、睡眠不足や運動不足、ストレスなども腸内細菌のバランスを崩す原因となります。

腸内細菌のバランスが崩れると、さまざまな健康問題を引き起こすことがあります。例えば、腸内細菌のバランスが崩れると、下痢や便秘、腹痛などの消化器症状を引き起こすことがあります。また、腸内細菌のバランスが崩れると、肥満や糖尿病、動脈硬化などの生活習慣病を引き起こすリスクが高まることもあります。さらに、腸内細菌のバランスが崩れると、免疫機能が低下して、感染症にかかりやすくなったり、アレルギーを発症しやすくなったりすることもあります。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善で健康を目指す!

胆道がんの予防にも腸内環境を整えることが大切です。腸内環境が悪化すると、発がん性物質が生成されやすくなり、胆道がんのリスクが高まる可能性があります。一方、腸内環境を良好に保つことで、発がん性物質の生成を抑え、胆道がんのリスクを下げることができます。

腸内環境を整えるためにできることはたくさんあります。まず、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂るようにしましょう。食物繊維は、腸内細菌のエサとなり、腸内細菌のバランスを整えるのに役立ちます。食物繊維は、玄米、野菜、果物などに多く含まれています。

また、発酵食品を摂ることも腸内環境を整えるのに効果的です。発酵食品には、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が豊富に含まれており、腸内細菌のバランスを整えてくれます。発酵食品には、ヨーグルト、納豆、味噌、漬物などがあります。

さらに、適度な運動も腸内環境を整えるのに役立ちます。運動をすると、腸が刺激され、腸内細菌のバランスが整いやすくなります。また、運動は、ストレス解消にも効果的であり、ストレスが腸内環境に悪影響を与えることを防ぐことができます。

これらのことに気を付けることで、腸内環境を整え、胆道がんのリスクを下げることができます。

Read More

免疫力アップに関する解説

免疫力アップに関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境とは、腸の中の細菌やウイルスなどの微生物のバランスのことを指します。これらの微生物は、人間の健康に大きな影響を与えています。腸内環境が良好な状態だと、消化や吸収を正常に行うことができ、免疫力を高めることができます。また、肥満や糖尿病などの生活習慣病を予防する効果も期待されています。逆に、腸内環境が悪化すると、消化不良や便秘、下痢などの症状が現れることがあります。また、免疫力が低下して感染症にかかりやすくなったり、生活習慣病を発症しやすくなったりすることもあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『アルカリ洗剤 Alkaline detergent』

アルカリ洗剤とは、アルカリ洗剤とは、アルカリ性 (pH 11 以上) を示す洗剤のことです。アルカリ洗剤は、タンパク質を溶解し、油汚れにも効果が高いことから、食品工場の頑固な汚れ除去に使用されます。アルカリ洗剤は、水に溶かすと電離してアルカリイオンと水酸化物イオンを生成します。これらのイオンが、汚れと反応して、汚れを分解したり、浮き上がらせたりします。アルカリ洗剤は、酸性の汚れに効果的ですが、アルカリ性の汚れには効果がありません。アルカリ洗剤を使用する際には、使用上の注意をよく読んで、適切な使用方法を守ることが大切です。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康 〜ボツリヌス食中毒を防ぐために知っておきたいこと〜

ボツリヌス食中毒とは、食品に含まれるボツリヌス菌(Clostridium botulinum)が増殖して神経毒を産生し、これに汚染された食品を喫食して引き起こされる毒素型の細菌性食中毒です。食餌性ボツリヌス症ともいいます。

ボツリヌス菌は土壌や水中に広く分布しており、食品の製造・流通の過程で食品に付着することがあります。ボツリヌス菌は嫌気性菌であるため、酸素のない環境で増殖します。また、ボツリヌス菌の増殖に適した温度は20~40℃とされています。

ボツリヌス食中毒の症状は、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、神経麻痺などです。神経麻痺は、視力障害、複視、言語障害、呼吸困難など、さまざまな症状を引き起こす可能性があります。ボツリヌス食中毒は、重症になると死に至ることもあるため、注意が必要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ~『むれ臭』について~

腸内環境の重要性

腸は、私たちが食べ物を消化・吸収し、老廃物を排泄する重要な器官です。腸内には、100兆個を超える細菌が生息しており、それらは腸内環境を保つために重要な役割を果たしています。腸内環境が整っていると、免疫力が向上し、病気にかかりにくくなったり、肥満や糖尿病などの生活習慣病を予防したりする効果があります。逆に、腸内環境が悪化すると、免疫力が低下し、病気にかかりやすくなったり、肥満や糖尿病などの生活習慣病を発症したりするリスクが高まります。

腸内環境を悪化させる要因は、不規則な食生活、睡眠不足、ストレス、抗生物質の服用などです。これらの要因は、腸内細菌のバランスを崩し、悪玉菌が増加して善玉菌が減少する状態を引き起こします。この状態を腸内環境の悪化といいます。

腸内環境を改善するには、規則正しい食生活、十分な睡眠、適度な運動、ストレスを避けることが大切です。また、善玉菌を増やすためには、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを多く含む食品を積極的に摂取することが効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『アミロース』

アミロースとは?

アミロースとは、デンプンを構成する多糖類の一種です。デンプンは、植物の種子や根茎などに貯蔵されている炭水化物で、アミロースとアミロペクチンの2種類の多糖類から構成されています。アミロースは、ブドウ糖分子が鎖状に連なった多糖類で、ヨウ素の存在下で青色に色づく性質があります。アミロースの平均分子量は、200~1,000程度です。アミロースは、デンプンの約20~30%を占めており、デンプンの消化吸収速度に影響を与えます。アミロースが多いデンプンは、消化吸収速度が遅く、血糖値の上昇を緩やかにします。

Read More

検査に関する解説

検査に関する解説 腸内環境改善と健康『食鳥検査法』について

食鳥検査法とは、食鳥の処理や検査に関する内容を規定した法律です。 食鳥とは、鶏、アヒル、七面鳥など、一般的に食用に供される家禽のことです。食鳥検査法は、食鳥の安全性を確保するために、食鳥の処理や検査の方法について詳細な規定を定めています。 食鳥検査法には、食鳥の処理や検査に関する内容を規定した法律です。

食鳥検査法は、食鳥の病気の発生や蔓延を防ぐために、食鳥の処理や検査を義務付けています。また、食鳥の処理や検査の方法について詳細な規定を定めており、食鳥の安全性を確保しています。食鳥検査法は、食鳥の安全性を確保するために重要な法律です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ラクトトリペプチド』

ラクトトリペプチドとは、バイオジェニックスの一種であり、Lactobacillus helveticus発酵乳の中から、アンジオテンシン変換酵素(ACE)の阻害活性を有するペプチドとして分離・同定された2種の乳由来トリペプチド(Val-Pro-Pro,Ile-Pro-Pro)の総称です。

両ペプチドのinvitroのACE阻害活性は50%阻害濃度(IC50)としてVal-Pro-Pro9μM,Ile-Pro-Pro5μMです。

ラクトトリペプチドは、血管拡張作用や血圧降下作用を持つことが知られており、高血圧の予防や改善に役立つことが期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『偏性嫌気性菌』について

腸内環境改善と健康『偏性嫌気性菌(酸素存在下では生育できない菌の総称。クロストリディウム属などが食品衛生上、重要な種となる。)』

偏性嫌気性菌とは

偏性嫌気性菌とは、酸素存在下では生育できない菌の総称です。嫌気性菌には、偏性嫌気性菌と通性嫌気性菌の2つがあります。偏性嫌気性菌は、酸素に弱く、大腸菌や乳酸菌などです。通性嫌気性菌は、酸素があってもなくても生育できる菌で、ブドウ球菌や腸内細菌などです。

偏性嫌気性菌は、腸内細菌叢の重要な構成菌のひとつです。偏性嫌気性菌は、腸内で短鎖脂肪酸を産生し、腸の蠕動運動を促進し、便通を改善します。また、偏性嫌気性菌は、免疫機能を調節する役割を果たしています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『グァバ葉ポリフェノール』

グァバ葉ポリフェノールは、グァバ茶に含まれているグァバ葉特有の高分子ポリフェノールです。でんぷんや砂糖等の糖質を分解する消化酵素(α-アミラーゼ、マルターゼ、スクラーゼ)の働きを弱めますので、でんぷんからできるブドウ糖の量を少なくすることができます。従って、でんぷん等の糖質を含む食事を食べる際にグァバ茶を飲用すると消化管での糖の吸収が穏やかになり、食後血糖値の上昇が抑えられます。

グァバ葉ポリフェノールの構造は、分子量が約5000~50000のタンニンの重合体です。体内に吸収されずに消化管内にて作用しますので、安全性の面からも優れていると考えられます。この様な事実から、グァバ葉ポリフェノールは糖の吸収を穏やかにする特定保健用食品の関与成分として許可されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『下痢(下痢とは、便の水分含量が多くなり(85%以上)、泥状ないしは液状の便が反復して出る状態を指します。乳糖不耐症などの浸透圧性下痢は、牛乳に含まれる乳糖などの消化・吸収されにくい物質が多量に腸管内に留まって、腸管内へ水分が過剰に分泌されるために起こります。また、サルモネラ、腸炎ビブリオや腸管出血性大腸菌による腸炎では、傷ついた腸管から多量の水分がにじみ出ることにより下痢(浸出性下痢)が生じます。コレラ菌や黄色ブドウ球菌などが産生する毒素により、腸管内へ水分が過剰に分泌されるタイプの下痢(分泌性下痢)もあります。さらに、ストレスなどにより大腸の運動が活発になり、水分吸収が間に合わなくなるために起こる場合もあります(腸管運動亢進性下痢)。いずれの下痢についても、医師の的確な診断と治療が必要です。)』

下痢とは、便の水分含量が多くなり(85%以上)泥状ないしは液状の便が反復して出る状態を指します。下痢の原因は様々で、感染症、消化器疾患、薬剤の副作用などが挙げられます。下痢は、大量の水分が失われることで脱水症状を引き起こす可能性があり、特に乳幼児や高齢者では注意が必要です。

下痢を引き起こす感染症としては、サルモネラ菌や腸炎ビブリオ菌による腸炎、コレラ菌や黄色ブドウ球菌による食中毒などがあります。消化器疾患としては、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)、過敏性腸症候群(IBS)、便秘などがあります。薬剤の副作用としても、抗生物質や下剤などによって下痢が起こることがあります。

下痢が続く場合は、脱水症状や電解質異常などの合併症を防ぐために、医師の診察を受けることが大切です。医師は、下痢の原因を特定するために、問診、身体診察、検査(便検査、血液検査など)を行います。下痢の原因が特定できれば、適切な治療を開始することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)』について

腸内環境改善の重要性

私たちの腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の菌が住んでいます。善玉菌は、有害物質を分解したり、免疫機能を強化したりする働きがあります。悪玉菌は、有害物質を産生したり、感染症を引き起こしたりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢になるかによって働きが変わります。

腸内環境が悪化すると、悪玉菌が増えて善玉菌が減少し、日和見菌が悪玉菌に味方するようになります。その結果、腸内で有害物質が産生され、免疫機能が低下して感染症にかかりやすくなります。また、腸内環境の悪化は、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病のリスクを高めることもあります。

腸内環境を改善するためには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすためには、食物繊維やオリゴ糖を多く含む食品を食べる、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを摂取する、適度な運動をするなどの方法があります。また、ストレスを溜めないことも腸内環境改善に効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『MIC(最小生育阻止濃度)』について

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、健康に大きな影響を与えています。善玉菌は、腸内で乳酸や酢酸などの有機酸を産生することで、腸内を酸性化させ、悪玉菌の増殖を抑えます。また、腸の粘膜を強化し、腸の蠕動運動を促すことで、便秘を予防し、免疫力を高める効果があります。

一方、悪玉菌は、腸内で有害物質を産生することで、腸内環境を乱し、下痢や腹痛などの症状を引き起こします。また、腸の粘膜を破壊し、腸の蠕動運動を低下させることで、便秘を悪化させ、免疫力を低下させる効果があります。

腸内環境を改善することで、健康を維持し、病気の予防することができます。腸内環境を改善するには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすには、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを摂取したり、食物繊維を多く含む食品を食べたりすることが効果的です。悪玉菌を減らすには、抗菌剤を服用したり、抗菌作用のある食品を食べたりすることが効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 赤痢菌と腸内環境

赤痢菌とは、赤痢と呼ばれる病気の原因となる細菌の一種です。赤痢は、下痢、腹痛、発熱などの症状を引き起こす感染症であり、世界中で毎年約1億人が罹患しています。赤痢菌は、汚染された食物や水を介して口から入り、腸内で増殖します。増殖した赤痢菌は、腸粘膜に侵入して炎症を起こし、下痢や腹痛などの症状を引き起こします。

赤痢菌は、グラム陰性通性嫌気性桿菌の腸内細菌科の一属(赤痢菌属)に属する細菌です。ヒトとサルのみを自然宿主として、その腸内に感染する腸内細菌の一種です。ヒトには主に汚染された食物や水を介して経口的に感染し、赤痢(細菌性赤痢)の原因になります。

Read More