腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善の専門家

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

ディフィシル菌関連下痢症とは、Clostridioides difficile(クロストリディオイデス ディフィシル;ディフィシル菌)によって引き起こされる下痢症です。ディフィシル菌は酸素に弱い細菌ですが、芽胞という耐性状態を形成することによって、酸素や乾燥などの通常では生存できない条件下でも長期間生き延びることができます。そのため、芽胞で汚染された環境(例えば、トイレの便座やドアノブなど)から手指などを介して、口から体内に取り込まれます。Healthy personでは、ディフィシル菌が体内に入ってきても、腸内フローラや免疫のはたらきによって発症しない場合がほとんどです。しかし、これらの防御機能が抗菌薬の服用や免疫機能の低下などによって乱れると、腸内でディフィシル菌が増殖して毒素を産生し、下痢の発症に至ります。ディフィシル菌関連下痢症は、高齢者や入院患者での発生率が高くなっており、症状が治まっても再発しやすいことも知られています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で免疫力をアップ!

腸内環境は、免疫に大きな影響を与えています。腸内には、細菌やウイルスなど様々な微生物が棲息しており、それらは腸内細菌叢と呼ばれています。腸内細菌叢は、腸内環境を維持するためには不可欠な存在であり、また、腸管免疫の維持にも重要な役割を果たしています。腸管免疫とは、腸内細菌叢が産生する様々な分子を介して、腸内環境を監視し、有害な細菌やウイルスの侵入を防ぐ免疫機構のことです。

腸内細菌叢は、腸管免疫に影響を与える様々な分子を産生しています。その一つが、短鎖脂肪酸です。短鎖脂肪酸は、腸内細菌が食物繊維を分解したときに産生される物質で、抗炎症作用や免疫細胞の活性化など、様々な働きを持っています。また、腸内細菌叢は、病原菌の侵入を抑制する抗菌ペプチドや、免疫細胞の活性化を促進するサイトカインなども産生しています。

腸内環境が乱れると、腸管免疫が低下し、様々な疾患を発症しやすくなります。例えば、腸内細菌叢のバランスが崩れると、腸管免疫が低下して、下痢や腹痛などの症状を引き起こすことがあります。また、腸内細菌叢が乱れると、病原菌が腸内に入り込みやすくなり、感染症を引き起こすことがあります。さらに、腸内環境が乱れると、免疫細胞の活性化が低下して、アレルギーや自己免疫疾患を発症しやすくなります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 納豆菌と腸内環境改善

納豆菌は、納豆の製造に使用されている細菌の一種であり、枯草菌の一種です。稲の藁に多く生息しており、その芽胞は熱に強いという特徴を持っています。かつて納豆は、稲わらを熱湯消毒して雑菌を死滅させた後、大豆を包み、生残した納豆菌の発酵作用によって作られていました。現在では、細菌を前もって増菌した菌液を煮豆に噴霧して発酵させることで、納豆を製造することが多いです。

納豆菌には、様々な健康効果があるとされています。例えば、納豆菌は善玉菌であるビフィズス菌を増やし、悪玉菌である大腸菌やクロストリジウムなどの増殖を抑える効果があることがわかっています。ビフィズス菌は、腸内環境を整え、免疫力を高める働きがあるため、納豆菌を摂取することで、腸内環境の改善と免疫力の向上につながると考えられています。

また、納豆菌には、コレステロール値を低下させる効果もあることがわかっています。コレステロールは、体内に過剰に蓄積すると動脈硬化を引き起こす可能性がありますが、納豆菌を摂取することで、コレステロール値を低下させ、動脈硬化のリスクを軽減することができる可能性があります。

さらに、納豆菌には、抗菌作用があり、感染症を予防する効果もあると考えられています。納豆菌は、腸内環境を整えることで、感染症を引き起こす細菌やウイルスの増殖を抑える働きがあるため、納豆菌を摂取することで、感染症を予防することができると期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

豆乳は、大豆を水に浸してすりつぶし、煮詰めてから圧搾して作られる植物性の飲料です。豆乳には、大豆たんぱく質、イソフラボン、サポニン、レシチンなどの機能性成分が豊富に含まれています。大豆たんぱく質は、必須アミノ酸をバランスよく含んでおり、イソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをする成分です。サポニンは、コレステロールや中性脂肪を下げる働きがあり、レシチンは、細胞膜を構成する成分で、脳や神経の機能を正常に保つのに役立ちます。

発酵豆乳は、豆乳に乳酸菌やビフィズス菌を加えて発酵させたものです。発酵豆乳は、豆乳よりも風味や機能性が向上することが知られています。特に機能性に関しては、豆乳中のイソフラボンがより吸収されやすい形に変わり、機能性が向上することが明らかとなっています。また、発酵豆乳には、プロバイオティクスと呼ばれる善玉菌が含まれており、腸内環境を整える効果があると言われています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康の強い味方!『中間水分食品』の世界

中間水分食品とは、水分量が20~40%の食品です。水分量が多い食品は腐敗しやすく、逆に水分量がが少ない食品は硬くて食べにくいという問題がありました。中間水分食品は、水分量を調整することで、腐敗しにくく、食べやすい食品を実現しました。

中間水分食品には、フルーツケーキ、羊羹、干柿、サラミソーセージ、佃煮などが含まれます。これらの食品は、水分量が少ないため、室温で保存することができます。また、 水分量を調整することで、食品の風味や食感を改善することができます。

中間水分食品は、長期保存が可能で、携帯性に優れているため、旅行やアウトドアなどのシーンで重宝されています。また、水分量が調整されているため、食べ過ぎを防ぐことができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康

腸内細菌は、私たち人間のカラダに良い影響と悪い影響をどちらも与える可能性があります。腸内細菌のバランスが乱れると、消化器系の不調や炎症性疾患を引き起こしたり、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まることが知られています。

一方、腸内細菌のバランスが整っていると、免疫機能が高まったり、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクが低下したり、うつ病などの精神疾患のリスクが低くなることがわかっています。そのため、腸内環境を改善することが、健康維持に非常に重要であると考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に欠かせない『フラットサワー』とは?

フラットサワーとは、缶詰やレトルト殺菌食品において、殺菌が不十分な場合に発生する可能性がある酸味や酸臭のことです。 バチルス・スチエロテルモフィルスという細菌が繁殖することが原因で発生します。嫌気・好熱性細菌であるバチルス・スチエロテルモフィルスは、食品中のたんぱく質や糖分を分解しながら繁殖し、酸を生成します。

フラットサワーが発生すると、食品が酸っぱくなったり、異臭がしたり、食感が変わったりするなどの変化が生じます。また、食品の品質が低下し、食中毒の原因となる可能性があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ~連鎖球菌の役割とは~

腸内環境改善と健康『連鎖球菌(直径 1µm程度のグラム陽性の球菌で、形状は、個々の菌体が規則に直鎖状に並んだ配列をしている。 通性嫌気性または偏性嫌気性で、生化学的には、カタラーゼ陰性。一般に乳酸発酵によってエネルギーを得る。栄養要求性が厳しい(特異的)のも特徴のひとつである。)』

連鎖球菌とは?

連鎖球菌とは、 диамет 1µm程度のグラム陽性の球菌であり、形状は、個々の菌体が規則に直鎖状に並んだ配列をしている。通性嫌気性または偏性嫌気性で、生化学的には、カタラーゼ陰性である。一般に乳酸発酵によってエネルギーを得る。

栄養要求性が厳しく(特異的)のも特徴のひとつである。連鎖球菌は、人間や動物の口や腸内に常在する細菌であり、通常は病気を引き起こさない。しかし、特定の条件下では、連鎖球菌は、溶血性連鎖球菌感染症、蜂窩織炎、肺炎、猩紅熱などの病気を引き起こすことがある。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康|自然界に存在する野生酵母

野生酵母とは、自然界の空気中、土壌、植物などに存在する、日本酒の醸造過程において目指す酒質とは異なる酒質を得るための酵母、パンの製造において市販のイーストでは味わえない複雑な味わを得るために使用されるナチュラルな酵母のことを指す。市販の酵母は比較的短期間で大量のパンを生産できるように改良されたものであるため、パンの風味を単純にしてしまう。その点、野生酵母は発酵に時間がかかるものの、パンに複雑でユニークな風味を与える特徴がある。

特に、近年では野生酵母を使ったパンが健康食品として注目されており、腸内環境の改善や、免疫力の向上、アトピー性皮膚炎の緩和など、様々な健康効果が期待されている。また、野生酵母を使ったパンは、市販の酵母を使ったパンより保存性が高く、より長期にわたって美味しく食べることができる。このように、野生酵母を使ったパンは、健康にも味覚にも良い、近年注目されている食品である。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~EC発酵管で菌の状態を把握しよう

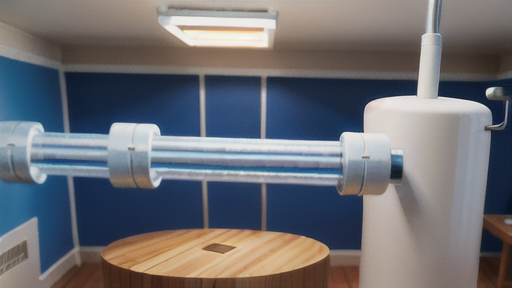

EC発酵管は、大腸菌の検出に使用される検査装置です。 これは、ガスが発生するかどうかを確認するために、大腸菌を培養するのに使用されます。ガスが発生した場合、大腸菌の存在を示しています。

EC発酵管は、水、ペプトン、乳糖、およびエンドウ抽出物を含む培養培地で満たされています。 大腸菌は、乳糖を分解してガスを生成します。このガスはダーラム管に集まり、観察することができます。

EC発酵管は、大腸菌だけでなく、他のガス産生細菌も検出するために使用することができます。これらの細菌には、サルモネラ菌、シゲラ菌、およびプロテウス菌が含まれます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『AOAC(分析化学者協会)』について

健康的な腸内環境とは

健康的な腸内環境とは、腸に生息する善玉菌が多く、悪玉菌が少ない状態のことです。善玉菌は、食べ物の消化吸収を助け、有害物質を分解し、免疫細胞を活性化させるなど、体の健康を維持するのに重要な役割を果たしています。悪玉菌は、有害物質を産生し、腸の壁を傷つけ、病気の原因となります。健康的な腸内環境を維持するためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らす必要があります。

Read More

検査に関する解説

検査に関する解説 腸内環境改善と健康~分泌型IgAの役割~

分泌型IgAは粘膜を介して分泌される分泌型抗体であり、粘膜免疫に関わる重要な分子です。「分泌型IgA」は「分」が濁音で「ぶん」と読むのが正しいので注意してください。分泌型IgAは、免疫グロブリンA(IgA)の一種であり、体内のIgAの約10〜20%を占めています。分泌型IgAは、粘膜組織に存在するプラズマ細胞によって産生され、粘膜表面に分泌されます。分泌型IgAが産生される場所として、腸管、気管、生殖管、唾液腺、乳腺などが挙げられます。分泌型IgAは、その構造や性質によって、粘膜表面に付着しやすく、病原体の粘膜への侵入を防ぐ役割を果たしています。また、病原体に結合してその増殖や感染を防ぐ中和作用や、病原体を貪食するマクロファージなどの免疫細胞を活性化させるオプソニン作用も有しています。さらに、分泌型IgAは、腸内細菌叢の構成やバランスを調節し、腸内環境の維持に寄与していることも報告されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で自然免疫力を高める

腸内環境と自然免疫の関係

腸内環境は、自然免疫に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が住んでいます。善玉菌は、腸内の有害物質を分解したり、免疫細胞を活性化したりする働きがあります。悪玉菌は、腸内に有害物質を産生したり、腸の粘膜を破壊したりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌や悪玉菌の優勢によって、善玉菌側にも悪玉菌側にも付く細菌です。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、自然免疫が低下してしまいます。逆に、善玉菌が優勢な腸内環境は、自然免疫を強化し、病気にかかりにくい体を作ります。

腸内環境と自然免疫の関係については、多くの研究が行われており、腸内環境が自然免疫に大きな影響を与えていることがわかっています。例えば、ある研究では、善玉菌の一種であるビフィズス菌を摂取することで、自然免疫細胞であるNK細胞の活性が向上したことが報告されています。また、別の研究では、悪玉菌の一種である大腸菌を摂取することで、自然免疫細胞であるマクロファージの活性が低下したことが報告されています。これらの研究結果は、腸内環境が自然免疫に大きな影響を与えていることを示唆しています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『消毒剤』について

消毒剤とは?

消毒剤とは、微生物やウイルスなどの病原体を死滅させ、感染力を失わせることを目的として使用される薬物の総称です。一般的に、殺菌剤、抗菌剤、消毒剤、滅菌剤などの名称で呼ばれています。消毒剤は、医療現場や家庭、公共施設など、さまざまな場所で広く使用されています。

消毒剤には、さまざまな種類があり、それぞれに異なる作用機序を持っています。一般的に、消毒剤は、微生物の細胞膜を破壊したり、微生物のタンパク質を変性させたり、微生物の核酸を損傷させたりすることによって、微生物を死滅させます。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善でバリア機能を高めよう

腸内環境と皮膚バリア機能の意外な関係

近年、腸内環境が皮膚の健康と密接に関係していることが明らかになってきました。腸内には、善玉菌と悪玉菌という2種類の細菌が存在していますが、善玉菌は腸内の免疫力を高め、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。一方、悪玉菌は腸内の免疫力を低下させ、悪玉菌の増殖を促進させる働きがあります。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、皮膚のバリア機能が低下してしまいます。腸内環境が悪化すると、善玉菌が減少して悪玉菌が増加するため、腸内で有害物質が産生されるようになります。これらの有害物質が血液中に取り込まれると、全身を巡って皮膚にも到達し、皮膚の炎症やトラブルを引き起こすことがあります。また、腸内環境が悪化すると、腸のバリア機能が低下して、腸内細菌が腸管から漏れ出すことがあります。この腸内細菌が皮膚に付着すると、皮膚の炎症やトラブルを引き起こすことがあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康:ラメラ構造脂質の役割

ラメラ構造脂質とは、セラミドの様な油と水両方の性質を持った脂質分子が規則正しく配列して作られ、工業的に作られた、微粒子のことを言います。 水と油は混ざり合わない性質があり、水は水に、油は油に引き付け合う傾向があります。微粒子は、水溶性成分を油溶性成分に取り込んだり、逆に油溶性成分を水溶性成分に取り込んだりすることができます。これが、ラメラ構造脂質が肌に潤いを与えたり、肌荒れを防いだりする効果をもたらす仕組みです。ラメラ構造脂質は、さまざまなスキンケア製品に使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善が健康に与える影響

多剤耐性菌とは、作用機序の異なる2種類以上の抗菌薬に耐性を示す細菌のことです。多剤耐性菌の多くは病原性の低い菌で、健康なヒトでは、口から腸内に入ったり皮膚や粘膜の表面に付着したりしても、すぐに病気になるわけではありません。しかし、体の抵抗力が落ちている入院患者では、病原性の低い菌でも感染症を起こしやすく、さらにその菌が多剤耐性菌であると抗菌薬が効かず治療が困難であることから、医療現場では深刻な問題となっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内細菌叢と免疫チェックポイント阻害剤

腸内細菌叢とは、腸内に生息する細菌の集まりのことです。その数は100兆個以上といわれ、1000種類以上の細菌が生息しています。腸内細菌叢は、食べたものの消化吸収を助けたり、ビタミンを生成したり、有害な物質を無毒化したりするなど、さまざまな役割を果たしています。また、腸内細菌叢は、免疫システムにも関与しています。腸内細菌叢は、免疫細胞を刺激して活性化させ、病原菌やがん細胞から体を守る役割を果たしています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整える動物性食品

動物性食品の種類は大きく分けて、魚介類、肉類、卵類、乳類の4つです。 それぞれに特有の栄養が含まれており、健康維持に欠かせないものばかりです。

魚介類は、良質なたんぱく質に加えて、オメガ3脂肪酸やビタミンDが豊富に含まれています。 オメガ3脂肪酸は、心臓病や脳卒中のリスクを下げる効果があるとされています。ビタミンDは、骨を丈夫にするのに役立つ栄養素です。

肉類は、たんぱく質や鉄分、亜鉛が豊富です。 たんぱく質は、筋肉や臓器を作るのに必要な栄養素です。鉄分は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。亜鉛は、免疫力を高めるのに役立つ栄養素です。

卵類は、たんぱく質やビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。 たんぱく質は、筋肉や臓器を作るのに必要な栄養素です。ビタミンは、体のさまざまな機能を正常に保つのに役立つ栄養素です。ミネラルは、骨や歯を丈夫にするのに役立つ栄養素です。

乳類は、たんぱく質やカルシウム、ビタミンB2が豊富に含まれています。 たんぱく質は、筋肉や臓器を作るのに必要な栄養素です。カルシウムは、骨や歯を丈夫にするのに役立つ栄養素です。ビタミンB2は、皮膚や粘膜を健康に保つのに役立つ栄養素です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腎腸相関と健康

腎臓病患者の腸内細菌叢は、腎臓病の進行に影響を与えることが知られています。腎臓病患者の腸内細菌叢は、健康な人の腸内細菌叢と比較して、多様性が低下し、特定の細菌の種類が増加していることが報告されています。この腸内細菌叢の変化は、腎臓病の進行を悪化させたり、腎臓病の合併症を引き起こす可能性があります。

腎臓病患者の腸内細菌叢の変化は、腎臓病の病態形成に関与していると考えられています。例えば、腎臓病患者の腸内細菌叢に存在する細菌は、尿毒症や炎症を引き起こす物質を産生することが知られています。これらの物質は、腎臓の障害をさらに悪化させたり、腎臓病の合併症を引き起こす可能性があります。

腎臓病患者の腸内細菌叢の変化は、腎臓病の治療にも影響を与える可能性があります。例えば、腎臓病患者の腸内細菌叢に存在する細菌は、薬物の吸収や代謝に影響を与えることが知られています。このため、腎臓病患者の腸内細菌叢の変化を考慮して、薬物の投与量や投与方法を調整することが必要になる場合があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『栄養成分表示』

栄養成分表示とは、食品の栄養成分の量を数値で表示することです。 栄養成分表示の目的は、消費者が食品の栄養価を比較し、健康的な食品を選択できるようにすることです。

栄養成分表示には、エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウムなどの栄養素の量が記載されています。 エネルギーは、食品が燃焼して得られるエネルギーの量です。タンパク質は、筋肉や臓器の構成成分となる栄養素です。脂質は、エネルギー源となり、体内のホルモンや細胞膜の構成成分にもなります。炭水化物は、エネルギー源となり、脳や筋肉のエネルギー源にもなります。ナトリウムは、体液のバランスを維持するのに必要な栄養素です。

栄養成分表示は、食品のパッケージに記載されています。 栄養成分表示を見るときは、100gまたは100mLあたりの栄養素の量を確認しましょう。また、栄養素の量だけでなく、食品の原材料や添加物なども確認しておきましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で健康に!腸内フローラの重要性

腸内フローラとは、ヒトの腸管内において多種・多様な細菌が相互に作用し合いながら構成している複雑な微生物生態系のことです。腸内細菌の種類はおよそ1000種類、その数は約100兆個にのぼり、その構成は一人ひとり異なります。この腸内フローラは、ヒトに対してさまざまな生理作用を有しています。有用な作用としては、病原菌の定着阻害、免疫系の活性化、ビタミンの産生などが挙げられ、有害な作用としては、腐敗産物や発がん物質の産生、各種腸疾患への関与が挙げられます。このように、腸内フローラはヒトの健康と密接な関係があります。ヒトに有用なはたらきをする菌を優勢に、ヒトに有害な働きをする菌を劣勢に保つことが、私たちの健康管理のうえで大切であると言えるでしょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 次亜塩素酸で腸内環境改善!健康効果と摂取方法

次亜塩素酸とは?化学式や特徴を解説!

次亜塩素酸は、化学式HOClで表される化合物です。次亜塩素酸ナトリウムや高度サラシ粉の殺菌作用や漂白作用の主体であり、水溶液は次亜塩素酸水と呼ばれています。次亜塩素酸は、常温常圧で不安定な物質であり、光や熱に弱い性質を持っています。その一方で、次亜塩素酸は強力な殺菌作用と漂白作用を有しており、さまざまな用途に使用されています。

次亜塩素酸の殺菌作用は、細菌やウイルスの細胞壁を破壊することによるものです。次亜塩素酸は、細菌やウイルスの細胞壁に含まれるタンパク質や脂質を酸化させ、細胞壁を破壊します。これにより、細菌やウイルスは死滅します。また、次亜塩素酸は、細菌やウイルスの細胞内のDNAやRNAを損傷させることで、細菌やウイルスの増殖を阻害する働きも持っています。

次亜塩素酸の漂白作用は、色素を酸化することで発揮されます。次亜塩素酸は、色素を酸化させ、無色の物質に変換します。これにより、色素が分解され、漂白効果が得られます。次亜塩素酸は、紙や布の漂白や、水泳プールの水の消毒などに使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『レンネット』について

レンネットとは、チーズ製造時に使用される、母乳の消化のために数種の哺乳動物の胃で作られる酵素の混合物のことです。別名、凝乳酵素とも呼ばれています。レンネットは、牛乳中のタンパク質であるカゼインを凝固させ、チーズの基となるカードを作ります。レンネットは、子牛、ヤギ、ヒツジなどの哺乳動物の胃から抽出され、チーズ製造以外にも、ヨーグルトやアイスなどの乳製品の製造にも使用されています。

レンネットには、動物性レンネットと植物性レンネットの2種類があります。動物性レンネットは、子牛、ヤギ、ヒツジなどの哺乳動物の胃から抽出されるレンネットであり、伝統的なチーズ製造に使用されています。植物性レンネットは、アザミやイチジクなどの植物から抽出されるレンネットであり、動物性レンネットの代替品として使用されています。

レンネットは、牛乳中のタンパク質であるカゼインを凝固させて、チーズの基となるカードを作ります。カードは、その後、ホエイと分離され、チーズが作られます。レンネットは、チーズの風味や食感に影響を与えます。

Read More