腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善の専門家

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

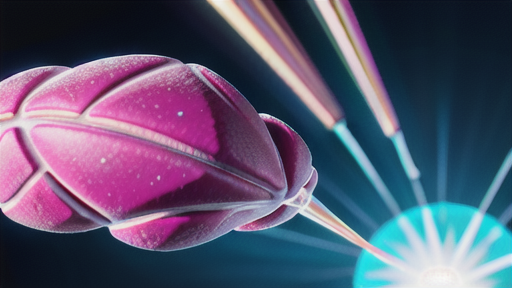

食品照射とは、食品に放射線を当てて、殺菌・防虫・防カビなどの効果を得る技術のことです。食品照射は、加熱や薬剤による処理よりも食品に与えるダメージが少なく、かつ、効果は加熱処理と同等以上の効果があると言われています。

食品照射は、世界各国の様々な分野で利用されてきましたが、日本では唯一、ジャガイモの発芽を阻止する目的でしか利用を認めていません。これは、放射線による食品の安全性に疑問を持つ人が多いことが理由です。

しかし、FAO、IAEA、WHOの食品照射合同専門委員会では、1980年に10キログレイ以下の食品照射の安全宣言を行っています。この宣言は、食品照射の安全性を裏付けるものです。

食品照射は、食品の安全性を高め、貯蔵期間を延長することができるので、食料問題を解決する技術として期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 健康な腸環境と細胞性免疫

腸内環境改善と健康『細胞性免疫(細胞性免疫とは、B細胞による抗体産生を介した体液性免疫に対し、病原体そのものやウイルス感染細胞、癌細胞などの異物の排除において、細胞を主なエフェクターとして免疫機構のことをいう。マクロファージ、細胞傷害性T細胞(CTL、キラーT細胞)、ナチュラルキラー細胞(NK細胞)などの免疫担当細胞自体による排除機構であることから、体液中の抗体による液性免疫(体液性免疫)に対し、細胞性免疫と呼ばれる。)』

腸内細菌の役割

腸内細菌は、腸内環境を維持し、健康に重要な役割を果たしています。腸内細菌は、食べ物を分解して栄養素を産生し、有害な細菌の増殖を防ぎ、免疫系をサポートしています。また、腸内細菌は、腸の運動を促進したり、腸の粘膜を保護したりする役割もあります。近年、腸内細菌のバランスが崩れることで、肥満や糖尿病、炎症性腸疾患などさまざまな疾患の発症リスクが高まることが分かってきました。そのため、腸内環境を改善することが、健康を維持するためには重要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ネズミチフス菌』

ネズミチフス菌は、げっ歯類の腸管内に生息するサルモネラの一種です。経口感染する人獣共通感染症で、感染経路は主に食品を介したものが多いです。ネズミチフス菌に汚染された食品を食べたり飲んだりすることで、菌が体内に侵入します。また、感染した動物の排泄物に触れたり、汚染された水に触れたりすることで感染することもあります。

ネズミチフス菌は、腸管内で増殖して毒素を産生し、腸炎や腹痛、下痢などの症状を引き起こします。重症化すると、敗血症や髄膜炎などの命に関わる合併症を起こすこともあります。

ネズミチフス菌の感染を防ぐためには、食品の衛生管理を徹底することが重要です。特に、生肉や生卵、乳製品などは十分に加熱して食べるようにしましょう。また、手洗いを励行し、感染した動物の排泄物に触れないようにすることも大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『芽胞菌』

-# 腸内環境改善と健康『芽胞菌』

-芽胞菌とは何か-

芽胞菌とは、外的因子に対して耐久性の高い芽胞と呼ばれる細胞構造を持つ菌の総称です。 芽胞は熱や乾燥、放射線や薬品などにも強く、通常の加熱調理では死滅しません。芽胞菌は土壌や水、食品など様々な環境に生息しており、人間の腸内にも常在しています。芽胞菌は一般的に無害ですが、一部の芽胞菌は食中毒や感染症の原因となることがあります。しかし、芽胞菌には腸内環境を改善し、健康維持に役立つものもあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善がカギ!糖代謝異常を撃退する健康法

腸内環境と糖代謝異常の関係

近年、腸内環境と糖代謝異常の関係が注目されています。腸内にはさまざまな細菌が生息しており、そのバランスが崩れると、糖代謝異常を発症するリスクが高まることがわかっています。腸内細菌叢は、食事やストレスなどによって変化し、その状態によって、糖代謝を調節するホルモンであるインスリンの働きが低下したり、インスリン抵抗性が生じたりする可能性があります。また、腸内細菌が産生する物質が、肝臓や筋肉での糖の利用を妨げ、糖代謝異常を引き起こすこともあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『カビ臭』の正体と原因

カビ臭とは、カビが発生する臭気のことです。カビ臭の原因となる物質は、ジオスミンやジメチルイソボルネオールなどの化学物質です。カビの発生する環境は、湿気が多く、温度が高い場所です。例えば、お風呂場や台所、クローゼットなどです。カビ臭は、これらの場所に発生したカビが、胞子を空気中に放出することによって引き起こされます。

カビ臭は、人体に悪影響を及ぼします。例えば、カビ臭を吸い込むと、咳や鼻水、目のかゆみなどのアレルギー症状を引き起こすことがあります。また、カビ臭は、アトピー性皮膚炎や喘息などの疾患を悪化させることもあります。

カビ臭を防ぐためには、湿気や温度を管理することが大切です。例えば、お風呂場や台所は、換気をよくして、湿気を逃がすようにしましょう。また、クローゼットは、定期的に整理整頓して、カビが発生しないようにしましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『競合』について

腸内環境改善と健康『競合(複数の要因が互いに影響し合ってそれぞれの活動を停止あるいは抑制される状態。)』

腸内細菌の働き

腸内には、100兆個以上の細菌が住んでいます。これらの細菌は、腸内細菌と呼ばれ、私たちの健康にさまざまな影響を及ぼしています。腸内細菌は、食物を分解して栄養素を生成したり、免疫機能を調節したり、有害物質を解毒したりするなど、さまざまな働きをしています。また、腸内細菌は、脳とも密接に関連しており、腸内環境が乱れると、脳の機能にも影響を及ぼすことがわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:生菌数と健康の関係とは?

腸内環境と健康『生菌数(一般生菌数、細菌数ともいわれる。標準寒天培地に試料液を混釈し、35℃-48時間で目視で確認できるコロニーを全て数える検査方法。食品検査では、もっともポピュラーな検査項目で、その食品がどのような環境で扱われたかを知る汚染指標となる。)』

腸内細菌と健康

腸内細菌は、人間の腸内に生息する細菌の総称です。その数はなんと100兆個以上にも及ぶとされており、人間の細胞の数よりも多いと言われています。腸内細菌は、食べ物の消化や吸収、免疫機能の維持など、人間の健康に欠かせない役割を果たしています。

腸内細菌の種類は、その人の食生活や生活習慣によって異なります。例えば、肉や魚、卵などの動物性食品を多く食べる人は、腸内細菌の種類が少なくなりがちです。一方、野菜や果物などの植物性食品を多く食べる人は、腸内細菌の種類が多くなります。また、運動やストレスなどの生活習慣によっても、腸内細菌の種類は変化します。

腸内細菌の種類が偏ると、健康に悪影響を及ぼすことがあります。例えば、腸内細菌の種類が少ない人は、肥満や糖尿病、心臓病などのリスクが高くなります。また、腸内細菌の種類が偏ると、免疫機能が低下して風邪や感染症にかかりやすくなります。

そのため、腸内環境を改善することが、健康を維持するためには重要です。腸内環境を改善するには、野菜や果物などの植物性食品を多く食べるようにしましょう。また、運動やストレスを解消することも、腸内環境の改善に効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善とバイオフィルムの関係

-バイオフィルムとは?-

バイオフィルムとは、微生物や微生物が産生する物質などが集合してできた構造体の総称です。一般に、微生物自身が産生する物質(主に、粘着性の菌体外多糖類、タンパク質やDNAなど)によって微生物を覆いながら形成し、バイオフィルム内で微生物は増殖などを繰り返すと考えられています。バイオフィルムは、自然界の至る所に存在し、土壌、水、生物の体表などさまざまな場所に形成されます。

バイオフィルムは、微生物の生存と増殖に重要な役割を果たしています。バイオフィルムを形成することで、微生物は環境の変化から身を守り、栄養素を獲得し、他の微生物との競争に打ち勝つことができます。また、バイオフィルムは、微生物の感染症を引き起こす能力を高めることもわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康「最確数(=MPN)とは何か」

最確数(法)とは、食品中の微生物数を推定する方法です。食品中の微生物はポアソン分布という、不均一な状態で存在しています。ポアソン分布とは、一定の確率で発生するランダムな事象の発生数が、一定の時間または空間間隔で発生する分布のことです。この分布は、食品中の微生物が均一に分布していないことを示しています。

したがって、少量のサンプル検査からより正確な食品全体の菌数を計測することは非常に困難です。最確数(法)は、複数の試験管に食品サンプルを希釈して接種し、陽性試験管の本数を数えて菌数を推定します。陽性試験管の本数が多いほど、食品中の菌数が多くなります。

最確数(法)は、食品の安全性を確保するために使用される重要な方法です。食品の安全性基準を満たしているかどうかを判断するために使用されます。また、食品の製造工程を改善するために使用されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『アスコルビン酸』

アスコルビン酸とは、分子式C6H8O6、分子量176.13の有機化合物です。L型とD型の2つの異性体が存在し、L-アスコルビン酸はビタミンCとして知られています。ビタミンCは、抗壊血病ビタミンとしても知られ、壊血病を予防する働きがあります。また、L-アスコルビン酸は、抗酸化作用を示し、コラーゲンの合成、チロシンの代謝、カテコールアミンの生合成、生体異物の解毒、ニトロソアミンの生成抑制、コレステロールの7α位のヒドロキシル化などに関係しています。

Read More

検査に関する解説

検査に関する解説 腸内環境改善と健康『デソキシコレート培地』

デソキシコレート培地とは、大腸菌群の定量試験に用いられる寒天培地です。 選択剤としてデスオキシコール酸ナトリウムが含まれており、名前の由来となっています。通常、食品検体の乳剤をシャーレ内で本培地と混釈し、さらに重層して大腸菌群コロニーを推定します。国内の大腸菌群定量検査は本培地を用いることが多いですが、国際的には、より選択性の低いVRB培地が利用されており、検査結果の違いが輸出入業務の障害となることもあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ヒスチジン』

大見出し「腸内環境改善と健康『ヒスチジン(塩基性アミノ酸の一種の必須アミノ酸。ヒスタミンの前駆物質ともなる。)』」の下に作られた小見出しの「ヒスチジンとは」

ヒスチジンとは、人体に必須なアミノ酸の一種で、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸のうちの一つです。 ヒスチジンは、組織の修復や、赤血球、白血球の生成を助ける役割を果たしています。また、神経伝達物質の一種であるヒスタミンの前駆物質でもあり、アレルギー反応や免疫応答に関与しています。

ヒスチジンは、肉類、魚介類、豆類、乳製品などに多く含まれています。また、サプリメントとして摂取することも可能です。ただし、ヒスチジンを過剰に摂取すると、頭痛、吐き気、下痢などの副作用を引き起こす可能性があります。したがって、摂取量は適正範囲内に抑えることが重要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内細菌叢とは、人体に生息する腸内細菌の集合体のことである。腸内細菌は、口から摂取した食物を分解したり、ビタミンやアミノ酸を合成したり、免疫機能を調節したりするなど、人体にとって重要な働きをしている。腸内細菌叢のバランスが乱れると、下痢や便秘、腹痛などの消化器症状だけでなく、うつ病やアレルギー、肥満などの全身疾患を発症するリスクが高まる。

腸内細菌は、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類に分類される。善玉菌は、乳酸や酢酸などの有機酸を産生して腸内を酸性にし、悪玉菌の増殖を抑える働きをしている。また、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌は、腸の粘膜を強化して、病原菌や有害物質の侵入を防ぐ役割も果たしている。悪玉菌は、腐敗物質を産生して悪臭や有害物質を発生させ、下痢や腹痛などの症状を引き起こす。日和見菌は、免疫力が低下しているタイミングや、善玉菌・悪玉菌のバランスが崩れた際に悪玉菌化して悪さをすることもあるが、普段は善玉菌や悪玉菌をコントロールする役割を担っている。

腸内細菌叢のバランスは、年齢や食生活、ストレス、薬物投与などさまざまな要因によって変化する。また、腸内細菌叢の乱れは、肥満、糖尿病、心臓病、がん、うつ病などのさまざまな疾患の発症リスクを高めることがわかっている。そのため、腸内細菌叢のバランスを良好に保つことが、健康の維持増進に重要である。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 逆性せっけんで腸内環境改善!健康な体を目指そう

逆性せっけんとは?

逆性せっけんとは、通常の石鹸が水中で陰イオンになるのに対し、逆に陽イオンになる性質を持つものです。通常の石鹸のように洗浄力は強くないですが、消毒やリンス効果を示します。食品衛生の現場では、「塩化ベンザルコニウム液」を逆性せっけん液として手指の殺菌剤などに利用されています。

通常の石鹸と混ざるとお互いの効果を相殺するため、手洗い時には石鹸を十分洗い流してから、逆性せっけんを使用する必要があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えるために知っておきたい!選択培地とは

選択培地とは、培地上で目的とする菌種以外が生育しないように、阻害剤(選択剤)を加えた培地のことです。選択剤は、目的とする菌種以外の菌の増殖を抑制する働きを持ちます。選択培地は、特定の菌種を分離・培養する際に使用されます。

選択培地には、様々な種類があります。最もよく使われる選択培地の一つは、寒天培地にアンピシリンを加えたアンピシリン寒天培地です。アンピシリンは、グラム陽性菌の増殖を抑制する働きがあります。そのため、アンピシリン寒天培地は、グラム陰性菌を分離・培養する際に使用されます。

また、選択培地を利用して、菌の分布を調べることもできます。例えば、腸内環境を調べるために、腸内細菌を培養する際に、選択培地を使用することができます。特定の菌種の増殖を抑制することで、腸内細菌の分布をより正確に把握することができます。

選択培地は、特定の菌種を分離・培養したり、菌の分布を調べたりする際に使用される、重要なツールです。

Read More

検査に関する解説

検査に関する解説 腸内環境改善と健康プラセボ対照二重遮蔽二群並行試験について

プラセボ対照二重遮蔽二群並行試験とは、被検物質の効果を客観的に判定するために、被験者、試験実施者および解析担当者は、どの物質(被検物質もしくは擬似物質)を摂取しているかを試験が終了するまで秘匿されています。これは、被験者の主観的なバイアスや、試験実施者や解析担当者の意図的な操作による結果の歪みを防ぐために行われます。 二重遮蔽とは、被験者と試験実施者および解析担当者がともに秘匿されている状態を指します。一方、被験者のみが秘匿状態である場合は一重遮蔽といいます。二群並行試験とは、被験者をランダムに二群に分け、一群は被検物質を、もう一群は擬似物質を同時に摂取する試験を指します。同じ被験者が被検物質と擬似物質を異なる時期に摂取する試験はクロスオーバー試験と呼ばれています。プラセボ対照二重遮蔽二群並行試験は、被験者や評価者によるバイアスを少なく出来る質の高い試験として認識されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『低温殺菌(パスツーリゼーション)』について

低温殺菌は高温殺菌よりもタンパク質の変性や風味の低下が少ないというメリットがあります。そのため牛乳の風味を保ちながら殺菌することが可能で、牛乳本来の美味しさを味わうことができます。また低温殺菌乳は、乳酸菌やビフィズス菌などの腸内環境を整える善玉菌が死なずに残っているので、健康に良いとされています。

低温殺菌乳のメリットは、以下の通りです。

・牛乳本来の風味を保ちながら殺菌することが可能

・乳酸菌やビフィズス菌などの腸内環境を整える善玉菌が死なずに残っている

低温殺菌乳は、牛乳本来の風味を保ちながら腸内環境を整えてくれる健康に良い飲み物です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『好塩性酵母』

好塩性酵母(耐塩性酵母)とは、13%以上の食塩濃度でも生育可能な酵母のことです。好塩性酵母は、耐塩性を持つものが多いですが、耐糖性を持つものも多数存在します。耐塩性と耐糖性は、どちらも浸透圧ストレスに対する耐性です。浸透圧ストレスとは、細胞と細胞外環境との間に浸透圧差が生じることで、細胞が水を求めて膨張して破裂してしまうことです。好塩性酵母は、この浸透圧ストレスに耐えることができるのです。代表的な好塩性酵母としては、味噌や醤油の醸造に関わるZygosacch rouxiiなどがあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『食物繊維』

食物繊維とは、ヒトの消化酵素で消化されない、もしくは消化されにくい食品中の難消化性成分の総体です。一般には植物由来の多糖類やリグニンが想定されていますが、キチン、キトサンなど動物性のもの、微生物由来のカードランやジェランガム、また難消化性のオリゴ糖類を含む場合もあります。一般にProsky変法で定量されます。腸内細菌による発酵分解率の程度によって、エネルギー換算係数が異なります。食物繊維は水溶性食物繊維(SDF)と不溶性食物繊維(IDF)に分類され、生体への影響は異なります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境改善と健康

栄養士

腸内環境とは?

腸内環境とは、腸の中にすんでいる多種多様な細菌のバランスのことです。腸内細菌は、食べ物を消化・吸収したり、有害物質を解毒したり、免疫力を高めたりするなど、人間の健康に重要な役割を果たしています。腸内環境が乱れると、これらの働きが低下し、さまざまな病気のリスクが高まるといわれています。

腸内環境を乱す要因としては、偏った食生活、ストレス、睡眠不足、運動不足などが挙げられます。また、抗菌薬の服用や、病気による腸の炎症なども腸内環境を乱す原因となります。

腸内環境を改善するには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取することが大切です。食物繊維は腸内細菌のエサとなり、腸内環境を整えるのに役立ちます。また、発酵食品や乳酸菌飲料を摂取することも腸内環境を改善するのに効果的です。

腸内環境を改善することで、便秘、下痢、腹痛などの症状を軽減したり、肥満や糖尿病、高血圧などの生活習慣病のリスクを下げたり、免疫力を高めたりすることができます。健康維持のためには、腸内環境を良好に保つことが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えることでMRSA感染症を予防

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)とは、黄色ブドウ球菌が薬剤耐性を獲得した細菌のことです。1961年に英国で初めて報告され、1980年代になって日本国内に広く分布するようになり、院内感染の原因菌として最重要視されています。これは、黄色ブドウ球菌に対して抗菌力の弱い第三世代セフェム剤の繁用が原因と考えられています。

MRSAは、メチシリンやその他の多くのβラクタム系抗生剤(ペニシリン系、セフェム系)に対して薬剤耐性を獲得しており、ほとんどの抗生剤が有効ではないため、手術後の敗血症、腸炎、肺炎、心内膜炎、腹膜炎等は重症化しやすいです。代表的な治療薬は、バンコマイシン、テイコプラニン、アルベカシンです。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整え健康に!マイコトキシンの怖さ

マイコトキシンとは?

マイコトキシンとは、カビが生育の過程で産生する有毒代謝物の総称です。カビは、穀物、ナッツ、豆類、果物、野菜など、さまざまな食品に発生することがあります。マイコトキシンは、食品を摂取することで人体に取り込まれ、健康被害を引き起こす可能性があります。

マイコトキシンは、農作物や食品に発生するカビによって産生される毒素です。マイコトキシンは、アフラトキシン、オクラトキシン、バツリンなど、さまざまな種類があり、それぞれが異なるカビによって産生されます。マイコトキシンは、食品を介して人体に取り込まれると、健康被害を引き起こす可能性があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『食育』

腸内環境とは?

腸内環境とは、腸内細菌の構成や働き具合のことです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が生息しています。善玉菌は、腸の蠕動運動を促進したり、ビタミンを合成したり、免疫力を高めたりする働きがあります。悪玉菌は、毒素を産生したり、腸の炎症を引き起こしたりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌が多いときは善玉菌のように働き、悪玉菌が多いときは悪玉菌のように働く細菌です。腸内環境が良い状態とは、善玉菌が優勢で、悪玉菌が劣勢な状態をいいます。腸内環境が良いと、便通が良くなり、肌荒れやアレルギーなどの症状が改善され、免疫力が高まり、病気を予防することができます。

Read More