腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

酪酸産生菌とは、酪酸を主な代謝産物の一つとして生成する嫌気性細菌の総称です。酪酸は、酪酸産生菌がブドウ糖などの糖質を分解したときに生成される短鎖脂肪酸の一種です。酪酸産生菌は、土壌中、水、下水、油田などの様々な環境に分布しており、人間の腸内にも生息しています。腸内細菌叢の構成は、その人が住んでいる地域、食生活、年齢、健康状態などによって異なりますが、酪酸産生菌はどの人間にも存在することが知られています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康~ポリアミンの健康効果~

ポリアミンとは、世界で初めて顕微鏡で微生物を観察し、「微生物学の父」と呼ばれるリーウエンフックにより、1678年に精液中からリン酸スペルミンの結晶として報告された物質です。 ポリアミンは、原核生物から高等動植物に至るまで、ほぼすべての生物が細胞内に持つ物質であり、その細胞内濃度は数mMから数10mMと高濃度です。生理学的なpH下では正電荷を持つため、核酸、リン酸化タンパク質、リン脂質、ATPなど負電荷をもつ成分と弱く結合し、さまざまな細胞機能を調節することが報告されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『アドレナリン』について

アドレナリンは、ストレスを感じたときに副腎から分泌されるホルモンです。アドレナリンは、心拍数を上げたり、血圧を上昇させたり、気管支を拡張させたりするなど、体の様々な機能を活性化させます。このアドレナリンの分泌が過剰になると、ストレスを感じやすくなったり、うつ病を発症したりするリスクが高まります。

腸内細菌は、アドレナリンの分泌を調節する役割を果たしています。腸内細菌の中には、アドレナリンの分泌を抑制する物質を産生するものがあります。このような腸内細菌が優勢になると、アドレナリンの分泌が抑制され、ストレスを感じにくくなります。逆に、アドレナリンの分泌を促進する物質を産生する腸内細菌が優勢になると、アドレナリンの分泌が促進され、ストレスを感じやすくなります。

そのため、腸内細菌のバランスを整えることが、ストレスを軽減し、うつ病の発症リスクを下げることにつながると考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に効果的な特定酵素基質培地法とは?

特定酵素基質培地法とは?

特定酵素基質培地法は、細菌が生育する際に産生する、独自の酵素と培地成分の反応により培地自体を発色させ細菌の有無を判定する方法です。従来の培養法に代わる新しい方法として主に食品製造現場などでのスクリーニングテストに用いられることが多いです。

この方法は、細菌が産生する特定の酵素が、培地中の基質と反応して発色物質を生成する仕組みを利用しています。例えば、大腸菌が産生するβ-グルクロニダーゼという酵素は、培地中のX-グルクロン酸という基質を分解して黄色い発色物質を生成します。

また、この方法は、培地組成を調整することで、特定の細菌だけを検出することが可能です。例えば、大腸菌を選択的に検出したい場合は、大腸菌が産生する酵素に特異的な基質を培地に加えます。

特定酵素基質培地法は、従来の培養法に比べて、短時間で細菌の有無を判定することができるため、食品製造現場などでのスクリーニングテストに適しています。また、培地組成を調整することで、特定の細菌だけを検出することができるため、食品の安全性を確保するのにも役立っています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康を左右する食品添加物

食品添加物は、食品を製造・加工したり、食品の風味や見た目、色合いを良くしたり、保存性を良くしたりするするために食品に加えられる物質のことです。食品添加物には、化学合成によるものとそうでないものに分類され、それぞれ法律で定められた基準に従って使用されています。食品添加物は、食品の安全性や品質を確保するために必要なものであり、適切に使用される分には健康に影響を及ぼすことはありません。しかし、食品添加物の中には、過剰に摂取すると健康に悪影響を及ぼすものもあります。そのため、食品添加物の摂取量には注意が必要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『不完全菌類』

腸内環境改善と健康

-不完全菌類とは-

不完全菌類とは、子嚢菌または担子菌の中でも、完全な生殖器官による繁殖が知られていない菌類を指す。体細胞分裂によって形成される分生子と呼ばれる胞子により、あるいは胞子を作らずに菌糸の栄養成長のみによって、または酵母として増殖する菌類である。不完全菌類は、自然界に広く分布しており、土壌、植物、動物など様々な環境に生息している。また、食品、医薬品、産業製品などにも利用されている。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『氷温』について

氷温とは、0℃から氷結点までの未凍結温度帯のことです。この温度帯では、水が液体と固体の両方の状態を保ち、氷の結晶が成長したり溶けたりするのを防ぎます。氷温は、食品の保存や輸送に利用されており、鮮度を維持したり、細菌の増殖を抑えたりする効果があります。

氷温は、食品の保存や輸送に利用されているほか、近年では健康への効果も注目されています。氷温環境下では、腸内細菌叢のバランスが改善され、善玉菌が増加し、悪玉菌が減少することがわかっています。腸内細菌叢のバランスが改善されると、免疫力が向上し、アレルギーや感染症にかかりにくくなると言われています。また、氷温は、脂肪の蓄積を抑え、肥満を予防する効果もあることがわかっています。

氷温は、食品の保存や輸送だけでなく、健康への効果も期待できることから、今後さらに注目されることが期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 初乳で腸内環境を改善し、健康に!

初乳とは、分娩後4~5日間分泌される母乳であり、10日後から分泌される成乳に比べ、高タンパク質、低脂肪、低ラクトースである。脂肪球を多く含む白血球が存在し、これを初乳球という。初乳は、感染防御機能を有するIgAやラクトフェリンを多量に含んでおり、新生児の感染防御に重要な役割を演じる。IgAは食物アレルゲンの吸収を抑制するので、アレルギーの予防にも有効であると考えられている。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内細菌の種類と役割

腸内細菌は、大きく善玉菌、日和見菌、悪玉菌の3種類に分類されます。善玉菌は、腸内環境を良好に保つために必要な細菌で、乳酸菌やビフィズス菌などが代表的です。日和見菌は、普段は腸内環境に影響を与えませんが、免疫力が低下すると悪玉菌に変化する可能性がある細菌です。悪玉菌は、腸内環境を悪化させ、様々な病気を引き起こす可能性がある細菌で、大腸菌やクロストリジウムなどがあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を改善して健康に!『気流式殺菌』とは?

-『気流式殺菌』とは?-

『気流式殺菌』とは、製品の品質に影響を与えることなく、微生物を除去できるよう特別に設計された殺菌方法です。このプロセスでは、100℃以上に管理された過熱蒸気に粉体をさらし、短時間で殺菌処理を行います。乾燥粉末は、従来の殺菌方法では処理が困難でしたが、『気流式殺菌』は、製品の品質を損なうことなく、微生物を除去できるため、乾燥食品、乳製品、医薬品、飼料などの分野で幅広く使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康〜ウェルシュ菌を知ろう〜

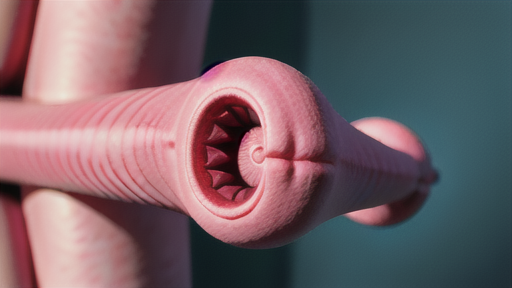

ウェルシュ菌とは、土壌、下水、ヒトや動物の腸に広く分布する嫌気性菌です。グラム陽性菌の一種で、桿菌状の形をしており、嫌気条件下で生育します。ウェルシュ菌は、その強い毒性で知られており、食中毒の原因となることがあります。ウェルシュ菌は、食品が適切に保存されずに放置されたり、加熱が不十分だったりすると増殖し、毒素を産生します。この毒素が、ウェルシュ菌食中毒を引き起こし、下痢、嘔吐、腹痛などの症状を引き起こします。ウェルシュ菌は、加熱することで死滅しますが、ウェルシュ菌の芽胞は熱に強く、加熱しても死滅しません。そのため、ウェルシュ菌食中毒を防ぐためには、食品を十分に加熱することが重要です。また、食品を適切に保存し、ウェルシュ菌の増殖を防ぐことも重要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康-火落ち菌の役割

火落ち菌とは、日本酒を製造する際に発生する乳酸菌の一種です。日本酒が火落ち菌に汚染されると、濁りや臭み、酸味が生じて商品価値が失われてしまいます。そのため、日本酒製造の現場では、衛生管理のため、火落ち菌の検査や殺菌処理などが厳重に行われています。

火落ち菌は、コウジカビが生成するメバロン酸(「火落ち酸」)を主食とします。そのため、コウジカビが生えやすい場所や、メバロン酸が多く含まれる原料を使用する日本酒は、火落ち菌の汚染を受けやすくなります。

火落ち菌は、日本酒の品質を低下させるだけでなく、人体にも悪影響を及ぼす可能性があります。火落ち菌が産生する乳酸は、胃腸を刺激して腹痛や下痢を引き起こすことがあります。また、火落ち菌が産生する有害物質は、肝臓や腎臓にダメージを与える可能性があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 ビール酵母の栄養素と健康効果

ビール酵母は、ビールを製造する際に使用される酵母の一種であり、栄養価の高さから近年健康食品としても注目されています。

ビール酵母には、タンパク質、ビタミンB群、ミネラル、食物繊維など、さまざまな栄養素が含まれています。タンパク質は、筋肉や骨、皮膚などの体のさまざまな組織を構成する重要な栄養素であり、ビタミンB群は、エネルギー代謝や神経系の機能などに必要な栄養素です。ミネラルは、骨や歯を強くしたり、体のさまざまな機能を調整したりするのに必要な栄養素であり、食物繊維は、腸内環境を整えたり、コレステロール値を下げたりするのに役立つ栄養素です。

ビール酵母を摂取することで、これらの栄養素を補給することができます。ビール酵母は、サプリメントや健康食品として販売されていますが、ビールを飲むことでビール酵母を摂取することもできます。ただし、ビールを飲みすぎると健康に悪影響を及ぼす可能性があるので、適度な飲酒を心がけましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『大腸ポリープ』

大腸ポリープとは、大腸の粘膜から管腔側に盛り上がった病変の総称です。大腸ポリープは、腫瘍性と非腫瘍性に大別されます。腫瘍性ポリープには、良性と悪性の腫瘍があり、良性の腫瘍は腺腫と呼ばれ、直腸やS状結腸に多くできます。一方、悪性の腫瘍はがんです。大腸ポリープの約80%が腺腫ですが、前がん病変とも言われ、がん化の危険性が高いことが分かっています。また、腺腫からがんへの移行には、複数の遺伝子変異が伴うことが明らかになっています。

非腫瘍性ポリープには、過形成性や炎症性のポリープが含まれますが、がん化の危険性はほとんどありません。大腸ポリープは40歳代から増え始め、高齢になるほどできやすくなると言われています。近年、日本では大腸ポリープ、大腸がんとも増加しており、これらは食生活の欧米化と密接な関わりがあると考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『VBN(揮発性塩基窒素)』とは?

VBN(揮発性塩基窒素)とは、食品の腐敗を測定する尺度の一つです。 食品中に含まれるタンパク質、アミノ酸などの窒素含有成分が、微生物の働きによって分解され、アンモニアやトリメチルアミンなどの腐敗臭の原因となる揮発性アミンに分解されます。この量がVBNで、一般的に30mg%を超えると初期腐敗、50mg%以上を完全な腐敗の目安にしています。VBNは、食品の鮮度や品質を評価するために使用されます。VBNが高い食品は、腐敗が進んでおり、食べると食中毒を起こす可能性があります。そのため、食品を購入する際には、VBNの値を確認することが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 健康のための腸内環境改善と『胞子形成亜硫酸還元嫌気性菌』

クロストリジアは、腸内環境改善に重要な役割を果たす胞子形成亜硫酸還元嫌気性菌の一種であり、胞子を形成し亜硫酸を還元して硫化水素を生成する嫌気性細菌である。腸内環境を改善することで、免疫機能を向上させ、感染症やアレルギーに対する抵抗力を高めることができる。また、クロストリジアは腸内における有害物質の分解にも貢献し、腸内環境を清潔に保つのに役立つ。さらに、クロストリジアは短鎖脂肪酸を産生するが、この短鎖脂肪酸は腸内環境を改善し、大腸がんや心疾患のリスクを低減することが示されている。

しかし、クロストリジアは過剰に増殖すると、有害物質を産生して腸内環境を悪化させることもあるため、適切な量を摂取することが重要である。クロストリジアはヨーグルトやキムチなどの発酵食品に多く含まれているため、発酵食品を積極的に摂取することで、腸内環境の改善を図ることができる。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて健康に!プレバイオティクスの効果と摂取方法

プレバイオティクスとは、消化管上部で分解・吸収されない、大腸に共生する有益な細菌の選択的な栄養源となり、それらの増殖を促進する、大腸の腸内フローラ構成を健康的なバランスに改善し維持する食品成分のことを指します。プレバイオティクスを摂取することで、乳酸菌・ビフィズス菌の増殖促進作用、整腸作用、ミネラル吸収促進作用などの人の健康に有益な効果が報告されています。現在までに、オリゴ糖や食物繊維の一部など、プレバイオティクスの機能を持つ食品成分が多数知られています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『偏性嫌気性菌』について

腸内環境改善と健康『偏性嫌気性菌(酸素存在下では生育できない菌の総称。クロストリディウム属などが食品衛生上、重要な種となる。)』

偏性嫌気性菌とは

偏性嫌気性菌とは、酸素存在下では生育できない菌の総称です。嫌気性菌には、偏性嫌気性菌と通性嫌気性菌の2つがあります。偏性嫌気性菌は、酸素に弱く、大腸菌や乳酸菌などです。通性嫌気性菌は、酸素があってもなくても生育できる菌で、ブドウ球菌や腸内細菌などです。

偏性嫌気性菌は、腸内細菌叢の重要な構成菌のひとつです。偏性嫌気性菌は、腸内で短鎖脂肪酸を産生し、腸の蠕動運動を促進し、便通を改善します。また、偏性嫌気性菌は、免疫機能を調節する役割を果たしています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えることで健康になる『コホート研究』

コホート研究とは、病気の発症要因や予防因子を推定するために、大勢の人を長期間観察する研究手法の一つです。対象者に特定の働きかけ(例運動、減塩、特定の栄養成分の摂取の推奨)を行わないことが特徴です。例えば、塩分摂取量が高血圧症発症に与える影響を推定するために、調査開始時点で高血圧症を発症していない人を、塩分摂取量が少ない人と多い人の2つの群に分け、両群におけるその後の高血圧症発症を観察・比較するような研究手法を指します。対象者の日常的な生活習慣を考慮した研究が可能ですが、観察は数十年に及ぶこともあり、時間がかかることが難点です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

アミノ酸とは、単にタンパク質を構成する最小の単位である。タンパク質は生命活動に欠かせない栄養素ですが、その構成要素であるアミノ酸も同様に重要な役割を果たしています。アミノ酸は、20種類のアミノ酸から構成され、それぞれのアミノ酸には個性的な特徴があります。また、アミノ酸は、体内でタンパク質に結合して利用されますが、タンパク質を構成していない「非タンパク質アミノ酸」と呼ばれるアミノ酸も存在する。これらの非タンパク質アミノ酸は、神経伝達物質やホルモンの構成成分として働いています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境改善の重要性

近年、腸内細菌叢のバランスが健康に大きな影響を与えることが明らかになってきました。腸内細菌叢は、腸内に生息する細菌のことであり、その種類や数は人それぞれ異なります。腸内細菌叢のバランスが崩れると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

腸内環境が悪化すると、肥満、糖尿病、動脈硬化、がん、うつ病などの疾患のリスクが高くなることが知られています。また、腸内環境が悪化すると、免疫力が低下して、感染症にかかりやすくなります。

腸内環境を改善するには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取したり、発酵食品を摂ったりすることが効果的です。また、ストレスをためないようにしたり、十分な睡眠をとったりすることも腸内環境の改善に役立ちます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『増殖曲線』

-腸内環境改善と健康『増殖曲線(主に細菌培養における増殖過程を表現するために、菌数の対数と培養時間の関係を表で示したもの。細菌の増殖曲線は誘導期、対数期、静止期、死滅期より構成される。)』-

-腸内細菌の増殖曲線とは-

腸内細菌の増殖曲線とは、腸内細菌の増殖パターンを示した曲線のことです。腸内細菌は、食物や腸内環境の変化などに応じて増殖したり、減少したりします。その増殖パターンは、腸内細菌の種や、その時の腸内環境によって異なります。

腸内細菌の増殖曲線は、一般的に4つの段階に分けることができます。

1. 誘導期

2. 対数期

3. 静止期

4. 死滅期

誘導期とは、腸内細菌が新しい環境に適応し、増殖の準備をする段階です。

対数期とは、腸内細菌が指数関数的に増殖する段階です。この段階では、腸内細菌の数が最も多く、腸内細菌の代謝活動が最も活発になります。

静止期とは、腸内細菌の増殖が停止する段階です。この段階では、腸内細菌の数が一定になり、代謝活動が低下します。

死滅期とは、腸内細菌が死滅する段階です。この段階では、腸内細菌の数が減少していきます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康 – 大腸菌とは?

大腸菌とは、通性嫌気性菌に属するグラム陰性の桿菌で、環境中に存在するバクテリアの一種です。 この菌は腸内細菌でもあり、温血動物(鳥類、哺乳類)の消化管内、特に大腸に生息しています。大腸菌は、食品や水に汚染される可能性があり、汚染された食品を摂取すると、食中毒を引き起こす可能性があります。

大腸菌は、腸内フローラ(腸内細菌叢)の重要な構成菌であり、腸内環境の維持に役立っています。大腸菌は、食物残渣を分解して様々な物質を産生し、それらの物質が腸内環境を良好に保つのに役立っています。また、大腸菌は、腸内免疫系の維持にも役立っています。大腸菌は、腸内細菌叢のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康のためのスクリーニング

スクリーニングとは、様々な状況や条件の中から自分で定めた必要なものを選出することです。もともと生物学用語に属しており、土壌の中から微生物をピックアップする場合に使われる用語です。

スクリーニングは、特定の特性を持つ細菌やウイルス、真菌などの微生物を、他の微生物の中から選別して分離する方法として使用されます。微生物は、環境中に無数に存在しており、そのほとんどは人間にとって無害または有益ですが、中には病気を引き起こすものもあります。スクリーニングは、病気を引き起こす微生物を環境中から分離し、それらを研究することで、新しい治療法や予防法の開発に役立てられています。

スクリーニングは、微生物だけでなく、植物や動物、さらには化学物質や医薬品などの様々な物質に対しても使用されます。スクリーニングによって、新しい薬効成分や有効成分を発見したり、有害物質を特定したりすることができ、医薬品や農薬、化粧品などの開発に役立てられています。

Read More