腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

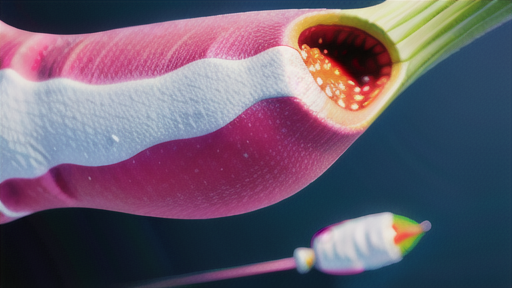

腸内環境改善と健康『偽菌糸(=仮性菌糸。糸状菌(カビ)の菌糸に対して、本来菌糸体を形成しない酵母などが菌糸のような形状をとること。生育環境の変化などで発生することがある。)』

近年、腸内環境の改善と健康の関係性が注目されています。腸内環境とは、腸の中に生息する細菌などの微生物の状態を指します。腸内環境が良いと、免疫力が向上したり、肥満や生活習慣病になりにくくなったりすることがわかっています。その一方で、腸内環境が悪いと、免疫力が低下したり、肥満や生活習慣病になりやすくなったりすることがわかっています。

偽菌糸とは、本来菌糸体を形成しない酵母などが菌糸のような形状をとることです。生育環境の変化などで発生することがあります。偽菌糸は、腸内環境を悪化させる可能性があります。偽菌糸は、腸内の粘膜に付着して、腸内細菌のバランスを崩すことがあります。腸内細菌のバランスが崩れると、免疫力が低下したり、肥満や生活習慣病になりやすくなったりすることがわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に白金耳が活躍!

白金耳と腸内環境改善

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌が住んでいますが、善玉菌が優勢な状態が健康的な腸内環境です。善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑え、有害物質を分解するなど、私たちの健康を守る働きをしています。

白金耳は、善玉菌を腸内に移植するためのツールです。白金耳に自分の便をつけ、それを別の人の腸内に移植することで、善玉菌を増やすことができます。善玉菌が増えることで、腸内環境が改善され、健康に良い効果をもたらします。

白金耳による腸内環境改善は、様々な病気の治療や予防に効果があることが期待されています。例えば、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患、アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー疾患、肥満や糖尿病などの生活習慣病などです。

白金耳による腸内環境改善は、まだ新しい治療法ですが、大きな可能性を秘めています。今後、白金耳を用いた腸内環境改善の研究が進み、様々な病気の治療や予防に役立てられることが期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 健康のための腸内環境改善のススカビ

ススカビとは、アルテルナリア属に分類されるカビの一種です。 不完全菌類の一種で、世界中に広く分布しています。ススカビは多細胞の分生子を作り、空気中を浮遊します。ススカビの分生子は、人体に吸入されると、気管支や肺に炎症を引き起こすことがあります。また、ススカビは、皮膚や爪に感染して水虫や爪水虫を引き起こすこともあります。ススカビは、穀物や果物などの農作物にも感染して、腐敗を招くことがあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で炎症性腸疾患を予防

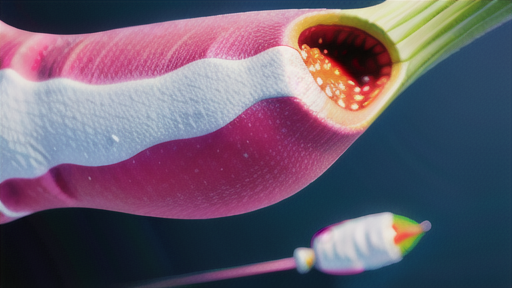

炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease IBD)とは、潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis UC)とクローン病 (Crohns disease CD)があり、いずれも、再燃と緩解を繰り返す、下痢、血便や腹痛を伴った難治性の慢性炎症疾患で国の難病(特定疾患)に指定されています。 UCは大腸で発症し、CDは消化管全域において発症します。本症の原因は不明ですが、遺伝子的な素因によって、通常の腸内細菌に対して異常な免疫応答を示すことが病態発症につながることが推定されています。治療法には、生活指導、食事療法、アミノサリチル酸製剤やステロイド剤、免疫抑制剤などの薬物療法が挙げられます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 納豆菌と腸内環境改善

納豆菌は、納豆の製造に使用されている細菌の一種であり、枯草菌の一種です。稲の藁に多く生息しており、その芽胞は熱に強いという特徴を持っています。かつて納豆は、稲わらを熱湯消毒して雑菌を死滅させた後、大豆を包み、生残した納豆菌の発酵作用によって作られていました。現在では、細菌を前もって増菌した菌液を煮豆に噴霧して発酵させることで、納豆を製造することが多いです。

納豆菌には、様々な健康効果があるとされています。例えば、納豆菌は善玉菌であるビフィズス菌を増やし、悪玉菌である大腸菌やクロストリジウムなどの増殖を抑える効果があることがわかっています。ビフィズス菌は、腸内環境を整え、免疫力を高める働きがあるため、納豆菌を摂取することで、腸内環境の改善と免疫力の向上につながると考えられています。

また、納豆菌には、コレステロール値を低下させる効果もあることがわかっています。コレステロールは、体内に過剰に蓄積すると動脈硬化を引き起こす可能性がありますが、納豆菌を摂取することで、コレステロール値を低下させ、動脈硬化のリスクを軽減することができる可能性があります。

さらに、納豆菌には、抗菌作用があり、感染症を予防する効果もあると考えられています。納豆菌は、腸内環境を整えることで、感染症を引き起こす細菌やウイルスの増殖を抑える働きがあるため、納豆菌を摂取することで、感染症を予防することができると期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 健康のカギ:腸内常在菌

腸内には、およそ1000種類、約100兆個の細菌が存在し、複雑な微生物生態系が形成されています。これは、いわゆる腸内フローラと呼ばれ、ヒトの健康に大きな影響を及ぼしていることが知られています。これらの腸内フローラを構成する細菌は、病原菌などの一過的に腸内を通過する細菌と区別して、腸内常在菌と呼ばれます。腸内常在菌は、出生すると間もなく母親や周囲の環境から伝播し、年齢と共にその種類や数が変化していきますが、成人ではそれらは概ね安定しており、その間はヒトとの良好な"共生関係"が築かれていると考えられます。

一方で、病気にかかると腸内常在菌の構成が破綻する場合があることも明らかになってきました。したがって、腸内常在菌との良好な"共生関係"を維持することが健康にとって重要であると言えるでしょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ストマッカー』について

-ストマッカーとは-

ストマッカーとは、微生物検査において、試料中の微生物を均一に分散させるために使用される機械です。ストマッカーは、試料を回転するドラムの中に入れ、ドラムの壁に沿って一定の速度で試料を押し付けながら回転させることで、試料を均一に分散させます。ストマッカーは、食品、水、土壌などのさまざまな試料の微生物検査に使用されており、微生物の検出感度を向上させるために使用されます。ストマッカーは、試料を均一に分散させることで、微生物の検出感度を向上させることができます。ストマッカーは、食品、水、土壌などのさまざまな試料の微生物検査に使用されており、微生物の検出感度を向上させるために使用されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と免疫力の強化

トル様受容体とは、自然免疫系が病原体を認識して、生体の防御機構を活性化するための受容体である。1996年にTollというタンパク質に類似していることから、この名前がつけられた。

トル様受容体は、細胞膜上に存在し、病原体の表面に存在する共通した分子構造であるPAMPを認識する。PAMPには、リポ多糖、ペプチドグリカン、リポ蛋白、ヌクレイン酸などがあり、細菌、ウイルス、真菌、寄生虫などの病原体に共通して存在している。

トル様受容体は、PAMPを認識すると、細胞内シグナル伝達系を活性化し、病原体排除に必要な生体防御機構を誘導する。具体的には、インターフェロン、炎症性サイトカイン、ケモカインなどの分泌を促進し、病原体の増殖を抑制したり、アポトーシスを誘導したりする。

また、トル様受容体は、第二の生体防御機構である獲得免疫系の誘導にも関与している。トル様受容体を介したシグナル伝達によって、樹状細胞が成熟し、抗原を提示する能力が高まる。これにより、獲得免疫系が病原体を認識し、特異的な免疫応答を誘導することができる。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『副交感神経』

副交感神経は、安静時やリラックス時に優位になる自律神経で、消化器官の働きを促進する働きがあります。副交感神経が優位になると、胃腸の蠕動運動が活発になり、消化液の分泌が促進され、排便がスムーズになります。また、副交感神経は、腸内細菌のバランスを整える働きもあります。副交感神経が優位になると、腸内細菌の善玉菌が増加し、悪玉菌が減少します。善玉菌は、腸内環境を整え、免疫力を高める働きがあります。悪玉菌は、腸内環境を悪化させ、様々な病気を引き起こす原因となります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて健康に!『フコイダン』の効果とは?

フコイダンとは、褐藻類に多く含まれる多糖類の一種です。昆布やワカメ、ひじき、モズクなど、海藻類のぬめりのもととなる細胞間粘質多糖です。フコイダンは、1913年にスウェーデンのキリン教授がヒバマタという褐藻類から単離し、フコイジンと命名しました。その後、国際糖質命名規約によって、これらの多糖の総称がフコイダンと定義されました。フコイダンは、海藻類の細胞壁の構成成分であり、海藻類の粘性や弾性を維持する役割を担っています。また、海藻類が乾燥や紫外線から身を守る役割も果たしています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康~ポリアミンの健康効果~

ポリアミンとは、世界で初めて顕微鏡で微生物を観察し、「微生物学の父」と呼ばれるリーウエンフックにより、1678年に精液中からリン酸スペルミンの結晶として報告された物質です。 ポリアミンは、原核生物から高等動植物に至るまで、ほぼすべての生物が細胞内に持つ物質であり、その細胞内濃度は数mMから数10mMと高濃度です。生理学的なpH下では正電荷を持つため、核酸、リン酸化タンパク質、リン脂質、ATPなど負電荷をもつ成分と弱く結合し、さまざまな細胞機能を調節することが報告されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康「イソフラボン」

イソフラボンは、大豆、クズなどのマメ科植物に多く含まれるポリフェノールの一種です。その構造がエストロゲン(女性ホルモン)に似ていることから、女性ホルモンに似た働きを示すことがわかっており、乳がんや前立腺がん、更年期症状、骨粗鬆症などといったホルモン依存性の疾患に効果があるといわれています。厚生労働省研究班による大規模なコホート研究においても、イソフラボンを多く摂る人ほど、乳がんや脳梗塞、心筋梗塞、また前立腺がんのリスクが低下するという結果が報告されています。イソフラボンの健康上の利点には、コレステロール値を下げる、血圧を下げる、骨密度を高める、更年期症状を軽減する、乳がんや前立腺がんのリスクを下げるなどがあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『湿熱』について

湿熱とは、温度と湿度がともに高く、蒸発散が阻害され、人体が熱を放出しにくくなる状態をいいます。湿熱は、熱中症を引き起こす可能性が高く、特に高齢者や子ども、持病のある人は注意が必要です。また、湿熱は、細菌やウイルスが増殖しやすいため、感染症のリスクも高くなります。

湿熱を避けるためには、水分を十分に摂り、涼しい服装を心がけることが大切です。また、エアコンや扇風機を利用して、室温を下げることも効果的です。さらに、適度な運動を心がけることで、発汗を促し、体温を下げることができます。

湿熱にさらされた場合、脱水症状や熱中症にならないように注意が必要です。脱水症状は、水分が不足して体内のイオンバランスが崩れることで起こります。熱中症は、体内の水分や塩分が失われて、体温が上昇することで起こります。いずれも、重症化すると命に関わることもあるため、注意が必要です。

湿熱にさらされた場合、以下の症状が現れた場合は、すぐに水分を摂り、涼しい場所に移動してください。

* めまい

* 吐き気

* 頭痛

* 筋肉のけいれん

* 意識障害

これらの症状が続く場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に役立つクリーンベンチ

クリーンベンチとは、ホコリや混入微生物を防ぐための囲い式装置のことです。箱のような形状をしていて、内部をHEPAフィルターなどでろ過した清浄空気で陽圧に管理することで、外部からの汚染を防ぎます。クリーンベンチは、生物学的実験や食品加工、医薬品製造など、クリーンな環境が必要な場面で使用されています。

クリーンベンチの構造は、上部に取り付けられたHEPAフィルターと、下部に設置された送風機で構成されています。送風機は、周囲の空気を吸い込み、HEPAフィルターを通してクリーンな空気だけを室内に送ります。HEPAフィルターは、0.3μm以上の粒子を99.97%以上除去することができます。そのため、クリーンベンチ内は、ホコリや細菌、ウイルスなどの汚染物質が非常に少なく、クリーンな環境を維持することができます。

クリーンベンチの種類は、大きく分けて2種類あります。1つは、水平型クリーンベンチです。水平型クリーンベンチは、作業台の上に設置され、作業者が直接操作して使用します。もう一つは、垂直型クリーンベンチです。垂直型クリーンベンチは、壁に設置され、作業者はクリーンベンチの前面にある開口部から作業を行います。

クリーンベンチは、使用目的や設置場所によって、さまざまなサイズや仕様があります。クリーンベンチを選択する際には、作業内容や設置場所、予算などを考慮することが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 サカゲカビが切り拓く腸内環境改善の未来

サカゲカビ(Rhizidiomyces。かつては鞭毛菌類含まれるカビと認識されていたが、今は菌類ではなくより下等な原生生物の1種とされている。食品加工にはあまり関与しない。)とは、水生環境に広く生息する原生生物の一種です。単細胞生物であり、鞭毛を使って移動します。サカゲカビは、バクテリアや藻類などの微生物を捕食して生活しています。サカゲカビは、自然界の食物連鎖において重要な役割を果たしています。また、サカゲカビは、土壌中の有機物を分解し、植物の成長を促進する働きもあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『グァバ葉ポリフェノール』

グァバ葉ポリフェノールは、グァバ茶に含まれているグァバ葉特有の高分子ポリフェノールです。でんぷんや砂糖等の糖質を分解する消化酵素(α-アミラーゼ、マルターゼ、スクラーゼ)の働きを弱めますので、でんぷんからできるブドウ糖の量を少なくすることができます。従って、でんぷん等の糖質を含む食事を食べる際にグァバ茶を飲用すると消化管での糖の吸収が穏やかになり、食後血糖値の上昇が抑えられます。

グァバ葉ポリフェノールの構造は、分子量が約5000~50000のタンニンの重合体です。体内に吸収されずに消化管内にて作用しますので、安全性の面からも優れていると考えられます。この様な事実から、グァバ葉ポリフェノールは糖の吸収を穏やかにする特定保健用食品の関与成分として許可されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康〜過酸化臭について〜

過酸化臭とは、食品の腐敗によって発生する異臭のひとつです。微生物作用により発生した酪酸、イソ吉草酸、プロピオン酸などの臭いです。過酸化臭は、食品が酸敗したときに発生することが多く、酸っぱい臭いや、ツンとした臭い、刺激臭が特徴です。過酸化臭は、食品の腐敗を招くだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。過酸化臭が強い食品を摂取すると、胃腸障害や下痢、嘔吐などの症状を引き起こすことがあります。また、過酸化臭は、発がん性物質であるアクロレインを生成することがあり、発がんのリスクを高める可能性があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『性ステロイドホルモン』

性ステロイドホルモンとは、性腺と胎盤で合成・分泌されるステロイドホルモンの総称です。性ホルモンとも呼ばれます。

性ステロイドホルモンは、主にエストロゲン、プロゲステロン、アンドロゲンの3種類があります。エストロゲンは主に卵巣、胎盤で合成され、内膜の性周期に伴う変化、子宮頸部内膜腺の分泌や粘液組織に影響を及ぼします。プロゲステロンは黄体や胎盤から分泌され、性周期と妊娠の成立・維持に働きます。アンドロゲンは主に精巣で生合成され、男性内外性器の分化と二次性徴の発現や機能化作用などをもつ。性ステロイドホルモンはほかのステロイドホルモンと同じく標的器官内で受容体と結合して、ホルモン作用を発現します。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境改善の重要性

近年、腸内細菌叢のバランスが健康に大きな影響を与えることが明らかになってきました。腸内細菌叢は、腸内に生息する細菌のことであり、その種類や数は人それぞれ異なります。腸内細菌叢のバランスが崩れると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

腸内環境が悪化すると、肥満、糖尿病、動脈硬化、がん、うつ病などの疾患のリスクが高くなることが知られています。また、腸内環境が悪化すると、免疫力が低下して、感染症にかかりやすくなります。

腸内環境を改善するには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取したり、発酵食品を摂ったりすることが効果的です。また、ストレスをためないようにしたり、十分な睡眠をとったりすることも腸内環境の改善に役立ちます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境とヨードホール

ヨードホールとは、非イオン性の界面活性剤と結合させて水溶性にした消毒液です。殺菌スペクトルは広く、グラム陽性菌、グラム陰性菌、結核菌、真菌、ウイルス(HBV、HIVを含む)に有効です。細菌芽胞には無効とされています。

ヨウ素は、モノクロールアミン、モノクロロアミン、二酸化塩素と同様に、ほとんどの細菌、真菌およびウイルス(バクテリオファージを含む)の殺菌に効果的です。ヨウ素はまた、細菌芽胞および原生動物に対する効果が不十分であることから、消毒効果を得るためには、十分な量のヨウ素が、適切な接触時間必要となります。

ヨードホールは、手洗い、水浴、食器の殺菌などに使用されます。また、医療現場でも手術器具の殺菌や消毒などの目的で使用されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:獲得免疫獲得の魅力

腸内環境と免疫の関係

腸内環境と免疫の関係は密接であり、腸内環境が乱れると免疫力が低下し、様々な疾患にかかりやすくなることが知られています。腸内環境を整えることで、免疫力を高め、健康を維持することができるのです。

腸内には、善玉菌と悪玉菌という2種類の細菌が住み着いています。善玉菌は、腸の粘膜を健康に保ち、腸内環境を悪玉菌から守る働きをしています。一方、悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸の粘膜を傷つけたりするなど、身体に悪影響を及ぼします。

善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が乱れ、免疫力が低下します。免疫力が低下すると、細菌やウイルスなどの感染症にかかりやすくなったり、アレルギーが起こりやすくなったりします。

腸内環境を整えるためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすには、ヨーグルトや納豆などの発酵食品を積極的に摂ったり、食物繊維を多く含む食品を摂ったりすることが効果的です。悪玉菌を減らすには、ストレスを溜めないようにしたり、睡眠を十分にとったりすることが大切です。

腸内環境を整えることで、免疫力を高め、健康を維持することができるのです。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で肌老化を予防!

腸内環境と肌の関係について理解を深めましょう。 腸内環境は、肌の健康に大きな影響を与えていることが分かってきました。腸内環境が乱れると、有害物質が体内に蓄積され、肌荒れを起こしやすくなります。

反対に、腸内環境を改善すると、有害物質が減少して肌のターンオーバーが正常化し、肌の健康を維持することができます。また、腸内細菌が産生するホルモンには、肌の老化を防ぐ効果があることも分かっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 あなたの腸内環境を整えて健康な生活を手に入れましょう!『真菌』徹底解説

『真菌』とは生命王国の1つであり、カビや酵母を含む大きなグループに属しています。真菌は、外部の有機物を利用して生活する従属栄養生物であり、細胞外に分解酵素を分泌して養分を消化し、細胞表面から摂取して栄養を得ています。真菌の多くは、肉眼で見えない微生物ですが、中にはキノコのように目に見える大きさになるものもあります。真菌は、地球上の生態系において、有機物の分解と循環に重要な役割を果たしています。また、食品や医薬品、工業製品の製造にも利用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ~連鎖球菌の役割とは~

腸内環境改善と健康『連鎖球菌(直径 1µm程度のグラム陽性の球菌で、形状は、個々の菌体が規則に直鎖状に並んだ配列をしている。 通性嫌気性または偏性嫌気性で、生化学的には、カタラーゼ陰性。一般に乳酸発酵によってエネルギーを得る。栄養要求性が厳しい(特異的)のも特徴のひとつである。)』

連鎖球菌とは?

連鎖球菌とは、 диамет 1µm程度のグラム陽性の球菌であり、形状は、個々の菌体が規則に直鎖状に並んだ配列をしている。通性嫌気性または偏性嫌気性で、生化学的には、カタラーゼ陰性である。一般に乳酸発酵によってエネルギーを得る。

栄養要求性が厳しく(特異的)のも特徴のひとつである。連鎖球菌は、人間や動物の口や腸内に常在する細菌であり、通常は病気を引き起こさない。しかし、特定の条件下では、連鎖球菌は、溶血性連鎖球菌感染症、蜂窩織炎、肺炎、猩紅熱などの病気を引き起こすことがある。

Read More