腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説

腸内環境改善と健康『偏利共生(共生をしている一方は、利益を受けているが、もう一方は利益を受けていない状態。)』

-腸内環境改善の重要性-

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が生息しており、善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、さまざまな病気のリスクが高まります。

腸内環境が悪化すると、便秘、下痢、腹痛などの腸のトラブルだけでなく、肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常症、動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中、アルツハイマー病、パーキンソン病、うつ病、アレルギーなどのさまざまな病気を引き起こす可能性があります。

そのため、腸内環境を改善することは、健康維持に欠かせません。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康~マイクロアレイで解き明かす腸内細菌の秘密~

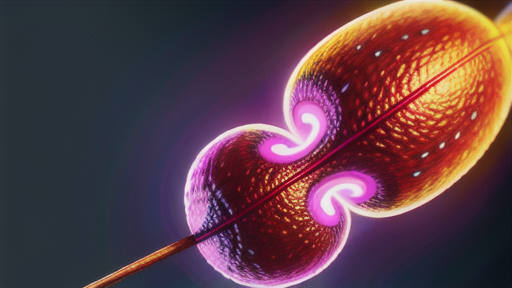

マイクロアレイ(マイクロアレイはDNAチップとも呼ばれ、さまざまな配列をもつ微量のDNAをスライドガラスやシリコン、ナイロン膜などの小基板上に高密度に整列してのせ、固定化したものの総称です。マイクロアレイを用いると数千から数万種といった規模の遺伝子発現を一枚の基板上に同時かつ網羅的に観察することができます。1回の実験で膨大な量の遺伝子発現データを得られる画期的テクノロジーであり、得られた結果を解析することにより、さまざまな生命現象(発生、分化、増殖、がん化、老化など)に関わる遺伝子発現の理解に役立つと期待されています。)

マイクロアレイとは、DNAの配列を検出するために使用される技術です。スライドガラスやシリコンチップなどの固体表面に、多数のDNA配列を固定したものです。マイクロアレイは、DNAチップ、バイオチップ、遺伝子チップとも呼ばれます。

マイクロアレイは、DNAの配列を検出するために使用される画期的な技術です。マイクロアレイは、スライドガラスやシリコンチップなどの固体表面に、多数のDNA配列を固定したものです。マイクロアレイは、DNAチップ、バイオチップ、遺伝子チップとも呼ばれます。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康を守る!ミクロフローラの秘密

ミクロフローラとは?腸内細菌の役割

腸内環境は、健康に大きな影響を与えています。腸内には、さまざまな細菌が棲んでおり、それらが相互に影響し合って腸内環境を形成しています。この腸内細菌叢を腸内フローラといいます。

腸内フローラは、健康な状態では、善玉菌と悪玉菌のバランスが保たれています。しかし、ストレスや食生活の乱れなどによって、このバランスが崩れてしまうと、腸内環境が悪化し、さまざまな健康上の問題を引き起こすことがあります。

腸内細菌は、消化や栄養吸収、免疫機能など、さまざまな役割を担っています。善玉菌は、腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。また、ビタミンやアミノ酸などの栄養素を合成する働きもあります。

悪玉菌は、腸内で有害な物質を産生したり、炎症を起こしたりするなど、さまざまな健康上の問題を引き起こすことがあります。しかし、悪玉菌の中には、消化や栄養吸収を助ける働きをするものもいます。

腸内環境を改善するためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や、発酵食品を積極的に摂ることがおすすめです。悪玉菌を減らすためには、ストレスを避け、睡眠を十分にとることが大切です。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康 – 下痢性大腸菌の危険性を知る

下痢性大腸菌とは?

下痢性大腸菌は大腸菌の一種で、ヒトや動物の腸管内に常在する細菌である。しかし、そのすべてが病原体というわけではなく、人体に害を及ぼさないものも多数存在する。下痢性大腸菌は、ヒトに下痢を引き起こすことが知られており、食中毒の原因となる細菌の代表格である。下痢性大腸菌は、腸管内で毒素を産生して腸粘膜を破壊し、下痢、腹痛、発熱などの症状を引き起こす。また、下痢性大腸菌の中には、溶血性毒素を産生して赤血球を破壊する病原性大腸菌(STEC)も存在する。STECは、重症化すると溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こす可能性がある。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境と健康の関係

近年、腸内環境と健康との関係が注目を集めています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類が生息しており、これらのバランスが整っていると、健康を維持することができます。しかし、ストレスや食生活の乱れなどによって腸内環境のバランスが崩れると、悪玉菌が増殖し、善玉菌が減少してしまいます。その結果、下痢や便秘、腹痛などの症状が起こりやすくなるほか、免疫力の低下や肥満、生活習慣病のリスクが高まります。

腸内環境を改善するためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。そのためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品、乳酸菌が豊富な食品を積極的に摂取しましょう。また、睡眠を十分にとり、ストレスを溜めないことも腸内環境の改善につながります。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康

分生子とは?

分生子とは、子嚢菌及び担子菌門が形成する無性胞子のことです。ある程度はっきりした柄の上に、外生的に作られ、分生子のみで繁殖する菌類のことを不完全菌という。主として子のう菌および担子菌が、無性生殖の方法としてつくる胞子のことです。分生子は子嚢や担子器などの特別な構造物の中に形成されません。分生子は、菌糸の先端や側面、または菌糸体の内部に形成されます。分生子の形状は、球形、楕円形、円筒形、紡錘形などさまざまです。分生子の色は、無色、白色、黒色、褐色などさまざまです。分生子は、空気中や水中を漂い、新しい場所に運ばれます。分生子が適した環境に到達すると、発芽して新しい菌糸体を形成します。分生子は、菌類の繁殖と拡散に重要な役割を果たしています。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と変性アルコール

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、腸内に生息する細菌のバランスを指します。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が生息しています。善玉菌は、腸の蠕動運動を促進したり、有害物質を分解したりするなど、腸内環境を良好に保つ働きをしています。悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸の炎症を引き起こしたりするなど、腸内環境を悪化させる働きをしています。日和見菌は、善玉菌が増加すると善玉菌として働き、悪玉菌が増加すると悪玉菌として働くなど、どちらにも属さない菌です。腸内環境が良好な状態であれば、善玉菌が優勢となり、悪玉菌が抑制されるため、腸の機能が正常に保たれます。逆に、腸内環境が悪化すると、悪玉菌が優勢となり、善玉菌が抑制されるため、腸の機能が低下し、さまざまな健康被害を引き起こす可能性があります。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康『胞子嚢(カビなどの真菌類が胞子を蓄えている嚢(ふくろ)。)』について

胞子嚢とは

胞子嚢とは、カビなどの真菌類が胞子を蓄えている嚢(ふくろ)のことです。胞子とは、真菌類が繁殖するために作る細胞のことです。胞子は非常に小さく、空気中を飛ぶことができます。そのため、真菌類は胞子嚢から胞子を放出し、繁殖することができます。真菌類の中には、胞子を人間や動物の体に取り付かせることで感染症を引き起こすものもあります。また、胞子はアレルギーを引き起こすこともあります。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 オートクレーブと腸内環境改善!

オートクレーブとは、医療用や微生物検査用に使われる高圧高温蒸気滅菌器のことです。オートクレーブによる滅菌は、122℃、2気圧、15~20分程度の処理で、ほとんどの細菌や細菌胞子を不活化して滅菌します。

オートクレーブは、それが置かれたすべての表面から細菌を取り除き、死体や感染性廃棄物から生じる可能性のある細菌などの微生物が引き起こす感染を根絶するために使用されます。オートクレーブは通常、生物学的な危害から健康や安全性を守るために、あらゆる医療、研究所、微生物学、研究施設に必要とされています。

オートクレーブは、高度に制御されたシステムです。オートクレーブは、調整された時間、圧力、温度の組み合わせによって動作します。これらの制御されたステータスは、オートクレーブによって殺菌される可能性のある微生物の数を減らすのに役立ちます。オートクレーブは、通常、121℃で15分間または135℃で3分間設定されます。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 リボソームRNAで紐解く腸内環境と健康

リボソームRNAとは、生物の細胞内でタンパク質を合成する作業を行うリボソームを構成するRNAのことです。 リボソームは、RNAとタンパク質が複合体を成す特殊な構造をしており、その構成RNAがリボソームRNA(rRNA)と呼ばれます。タンパク質合成は生物に欠かせない生理機能であり、それに関係するrRNAは進化の過程で塩基配列が高く保存されています。この特徴は生物種間の進化の違いを検出するのに適していることから、さまざまな生物種においてrRNA塩基配列の解読が進められてきました。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康『リステリア症』

リステリア症とは、リステリア菌(Listeriamonocytogenes)の感染によって引き起こされる感染症です。リステリア菌は、土壌や水、動物の腸管など、環境中に広く分布しています。リステリア菌は、食品を介して、主に腸管から人体に感染します。感染すると、髄膜炎、子宮内感染、敗血症などのさまざまな症状を引き起こすことがあります。リステリア症は、特に妊婦や高齢者、免疫力が低下している人など、抵抗力が弱い人に発症しやすいです。

リステリア症の主な症状は、発熱、頭痛、嘔吐、下痢などです。髄膜炎を引き起こした場合は、頭痛、嘔吐、痙攣、意識障害などの症状が現れます。子宮内感染を引き起こした場合は、流産、死産、早産などの症状が現れます。敗血症を引き起こした場合は、発熱、血圧低下、臓器不全などの症状が現れます。

リステリア症は、抗菌薬による治療が行われます。髄膜炎や敗血症などの重症例では、集中治療が必要になることがあります。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康『冷凍』の知られざる秘密

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌が住み着いており、そのバランスが健康を左右します。善玉菌は、腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑えてくれます。また、善玉菌は、短鎖脂肪酸という物質を生成し、この物質が腸の健康を維持するのに役立っています。一方、悪玉菌は、腸内をアルカリ性に傾け、善玉菌の増殖を抑えてしまいます。また、悪玉菌は、有害物質を生成し、これが腸の健康を損なう原因となります。腸内環境を整えることで、便秘や下痢などの腸のトラブルを予防したり、免疫力を高めたり、肥満や糖尿病などの生活習慣病を予防したりすることができます。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境の改善と健康『エンテロバクター』

エンテロバクター(Enterobacter属)は、腸内細菌科に属するグラム陰性通性嫌気性桿菌の一種で、大腸菌群の一種に分類されます。土壌、水、下水、ヒトや動物の腸管、様々な食品から分離され、食品の変敗にも関与します。

エンテロバクターは長くて移動性の鞭毛を持ち、産ガス性の嫌気性菌であり、乳糖分解能を持っています。また、様々な抗菌剤に耐性を持つ株があり、院内感染や尿路感染症の原因菌となることもあります。

エンテロバクターは、腸内環境改善に寄与する善玉菌の一種でもあり、近年ではその健康効果が注目されています。エンテロバクターは、腸内細菌叢のバランスを維持し、大腸菌などの有害菌の増殖を防ぐことで、腸内環境を改善し、消化器系の健康維持に役立ちます。また、エンテロバクターは、免疫機能を活性化し、感染症に対する抵抗力を高める働きもあると考えられています。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康〜水銀の危険性を知る〜

水銀とは?

水銀は、元素記号Hg、原子番号80、原子量200.59の12(2B)族元素です。常温で唯一の液体の金属で、融点は-38.86℃、沸点は356.72℃です。水銀は気化しやすく、水銀蒸気を長時間吸うと酵素などの活性タンパク質を阻害し、神経が冒されることがあります。水銀塩は、種々の有機合成の触媒として用いられ、医薬品、殺菌剤、農薬の製造に用いられます。水銀には広い用途がありますが、有機水銀は特に毒性が強く、公害問題化しています。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境の美と耐産生有胞子細菌

耐産生有胞子細菌とは、酸性条件下で生育できる有胞子細菌を指します。耐産生有胞子細菌は、主にBacillus属の一部で、耐熱性の胞子(芽胞)を形成するので、加熱により風味の損なわれる野菜汁、果汁などで特に問題となります。

耐産生有胞子細菌は、芽胞を形成して耐え忍ぶ能力があるため、熱や酸、消毒剤などに対して抵抗力があります。また、芽胞は長期間休眠状態を維持することができ、条件が整えば再び発芽して増殖を開始します。

耐産生有胞子細菌は、食品や飲料、土壌、水など、さまざまな環境に広く分布しています。食品においては、缶詰やレトルト食品、果実ジュース、野漬けなどの発酵食品などに存在することがあります。

耐産生有胞子細菌は、食品を腐敗させたり、食中毒を引き起こしたりすることがあります。特に、免疫力が低下している人や高齢者、乳幼児は、耐産生有胞子細菌による食中毒にかかりやすいので、注意が必要です。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境改善と健康

小見出し 腸内環境と健康の関係は?

腸内環境と健康の関係は近年、注目を集めています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類が存在し、これらのバランスが健康に影響を与えています。善玉菌は、腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の増殖を防いでくれます。また、ビタミンやアミノ酸を生成し、免疫力を高める働きもあります。一方、悪玉菌は、腸内に有害な物質を産生し、腸炎や大腸がんの原因となります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、悪玉菌の味方をして悪さをします。

健康な腸内環境を維持するために、善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑えることが大切です。善玉菌を増やすには、乳酸菌やビフィズス菌などの菌を含む食品を摂取したり、睡眠を十分にとったりすることが効果的です。また、悪玉菌の増殖を抑えるためには、抗生物質の乱用を避け、バランスの良い食事を心がけましょう。腸内環境が改善されると、免疫力が向上し、病気になりにくくなります。また、肌がきれいになったり、気分が良くなったりするなど、さまざまな健康効果が期待できます。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康を守る酵素の役割とは?

酵素とは、生体内で化学変化を触媒するタンパク質です。 酵素は、反応を加速し、反応に必要なエネルギーを下げます。酵素は、消化、呼吸、代謝など、あらゆる生命活動を維持するために必要です。

酵素には、さまざまな種類があり、それぞれが特定の反応を触媒します。酵素の種類は、反応の種類によって分類されます。例えば、消化酵素は、食べ物を分解する反応を触媒し、代謝酵素は、エネルギーを産生する反応を触媒します。

酵素は、生体内で合成されます。酵素の合成は、遺伝子によって制御されています。酵素の量は、食事や環境によって変化します。例えば、タンパク質を多く摂取すると、消化酵素の量が増加します。また、運動をすると、代謝酵素の量が増加します。

酵素は、健康に重要な役割を果たしています。酵素が不足すると、化学反応が遅くなり、生体機能に障害が起こります。例えば、消化酵素が不足すると、食べ物を消化できなくなり、栄養失調になります。代謝酵素が不足すると、エネルギーを産生できなくなり、疲労や倦怠感などの症状が現れます。

酵素を多く摂取することは、健康に良いとされています。 酵素を多く摂取すると、化学反応が促進され、生体機能が活性化します。酵素を多く摂取する方法は、発酵食品や生野菜、果物を多く食べることです。また、サプリメントで酵素を摂取することも可能です。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康『ブドウ球菌』

ブドウ球菌とは?

ブドウ球菌とは、ブドウ球菌属に属するグラム陽性球菌の総称です。その名の通り、光学顕微鏡で観察すると「ブドウの房」のように見えることから命名されました。ブドウ球菌は、ヒトの表皮や粘膜に常在している正常細菌ですが、一部のブドウ球菌は感染症を引き起こすことがあります。

ブドウ球菌の中でも特に知られているのが、表皮ブドウ球菌と黄色ブドウ球菌です。表皮ブドウ球菌は、ヒトの表皮に常在しており、皮膚の健康を維持する役割を果たしています。しかし、免疫力が低下しているときなどに感染症を引き起こすことがあります。黄色ブドウ球菌は、食中毒の原因菌として知られています。また、皮膚感染症や肺炎などの感染症を引き起こすこともあります。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康:GMPとは

GMP(適正製造基準)とは、医薬品や食品を衛生的に製造するための基本的な取り決めである。 GMPは、医薬品や食品の品質を確保し、消費者の健康を守るために必要不可欠な基準である。

GMPは、医薬品や食品の製造工程の管理や、製造設備の衛生管理、製造従事者の衛生管理など、さまざまな事項を定めている。例えば、GMPでは、医薬品や食品の製造工程は、汚染を防ぐために、クリーンな環境で実施することが義務付けられている。また、GMPでは、製造設備は、定期的に洗浄・殺菌することが義務付けられている。さらに、GMPでは、製造従事者は、衛生的な服装を着用し、手を洗うなど、清潔を保つことが義務付けられている。

GMPは、医薬品や食品の品質を確保し、消費者の健康を守るために重要な基準である。 GMPを遵守することで、医薬品や食品の汚染を防ぎ、消費者に安全な製品を提供することができる。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善で防衛体力アップ!健康な腸のためのヒント

腸内環境とは、腸の中に暮らす細菌のバランスのことです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の菌が住んでいます。善玉菌は、腸内を酸性にして悪玉菌の増殖を抑え、消化や吸収を助ける働きがあります。悪玉菌は、腸内をアルカリ性にして善玉菌の増殖を抑え、有害物質を産生します。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが増加するかによってどちらかの味方につきます。

腸内環境は、健康に大きな影響を与えます。腸内環境が良好な人は、免疫力が高く、感染症にかかりにくい傾向にあります。また、腸内環境が良好な人は、肥満や糖尿病になりにくい傾向にあります。逆に、腸内環境が悪い人は、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。また、腸内環境が悪い人は、肥満や糖尿病になりやすい傾向にあります。

腸内環境を改善するには、バランスの良い食事をとることが大切です。善玉菌が増える食品を積極的に摂り、悪玉菌が増える食品を控えることで、腸内環境を改善することができます。善玉菌を増やす食品には、ヨーグルト、納豆、味噌、キムチなどの発酵食品や、食物繊維が豊富な野菜や果物があります。悪玉菌を増やす食品には、肉類、魚介類、乳製品、卵などの動物性食品や、砂糖や油を多く含む加工食品があります。

また、適度な運動をすることも腸内環境の改善に効果的です。運動をすると、腸の蠕動運動が活発になり、便通がよくなります。便通がよくなると、腸内に有害物質が溜まりにくくなり、腸内環境が改善されます。

さらに、十分な睡眠をとることも腸内環境の改善に効果的です。睡眠中は、腸の蠕動運動が活発になり、便通がよくなります。また、睡眠中は、善玉菌が増殖しやすいと言われています。

Read More