腸内環境改善と健康『実体顕微鏡』とは?

腸内環境の研究家

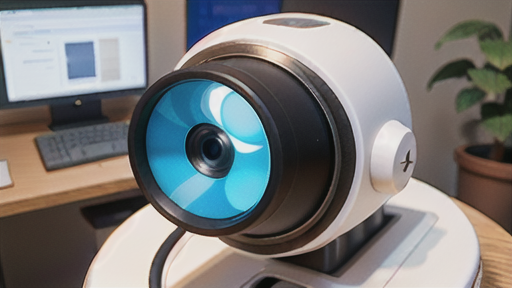

腸内環境改善と健康について、実体顕微鏡という比較的低倍率(2-30倍程度)で、観察対象を薄切標本などにせず、そのままの状態で観察するための顕微鏡がありますが、ご存じですか?

免疫力を上げたい

いいえ、知りませんでした。実体顕微鏡とはどのようなものですか?

腸内環境の研究家

実体顕微鏡は、観察対象をそのままの状態で見ることができる顕微鏡です。通常の顕微鏡は、観察対象を薄くスライスしたり、染色したりして準備する必要がありますが、実体顕微鏡はそうする必要がありません。そのため、観察対象を傷つけずに観察することができ、ライブな観察にも適しています。

免疫力を上げたい

なるほど、実体顕微鏡は観察対象をそのままの状態で見ることができる顕微鏡なのですね。腸内環境改善と健康を調べるために、実体顕微鏡はどのように役立つのでしょうか?

実体顕微鏡とは。

実体顕微鏡は、観察対象を薄く切ったり標本にしたりせずに、そのままの状態で見ることができる顕微鏡です。倍率は一般的に2倍から30倍程度です。

腸内環境改善の重要性

腸内環境改善と健康『実体顕微鏡』(比較的低倍率(2-30倍程度)で、観察対象を薄切標本などにせず、そのままの状態で観察するための顕微鏡である。)

腸内環境改善の重要性

腸内環境は、腸内細菌のバランスによって決まります。腸内細菌は、人間の健康に重要な役割を果たしており、免疫機能の維持、消化・吸収、栄養素の合成、有害物質の分解など、さまざまな働きをしています。腸内環境が乱れると、これらの働きが低下し、さまざまな健康問題を引き起こすことがあります。

腸内環境が悪化すると、下痢や便秘、腹痛などの消化器症状だけでなく、アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー疾患、肥満や糖尿病などの生活習慣病、さらにはうつ病などの精神疾患にも影響を及ぼすことがわかっています。

そのため、腸内環境を改善することは、健康維持のために非常に重要です。腸内環境を改善するには、食生活や生活習慣を見直すことが基本となります。野菜や果物、発酵食品などを積極的に摂取し、規則正しい食生活を心がけましょう。また、適度な運動や十分な睡眠も腸内環境の改善に効果的です。

実体顕微鏡とは?

実体顕微鏡とは?

実体顕微鏡は、比較的低倍率(2-30倍程度)で、観察対象を薄切標本などにせず、そのままの状態で観察するための顕微鏡である。顕微鏡本体と観察対象との距離を調節して、焦点が合うようにして観察する。実体顕微鏡は、生物学、地学、工業、医学など、さまざまな分野で使用されている。生物学では、昆虫、植物、微生物などの観察に使用される。地学では、岩石や鉱物の観察に使用される。工業では、製品の検査や品質管理に使用される。医学では、皮膚や粘膜の観察に使用される。

実体顕微鏡の仕組みと特徴

実体顕微鏡とは、観察対象をそのままの状態で観察するための顕微鏡であり、比較的大倍率(2-30倍程度)で使用されます。従来の顕微鏡では、対象物を薄くスライスして標本にし、高倍率で使用するのが一般的でしたが、実体顕微鏡では、それを必要としません。

実体顕微鏡は、大きく分けて2つのタイプがあり、1つは単眼式、もう1つは双眼式です。単眼式は、片方の目でしか観察することができませんが、双眼式は、両方の目で観察することができ、より立体的に観察することができます。

また、実体顕微鏡には、照明装置が備わっているのが一般的で、対象物を照らし、観察しやすくする役割を果たしています。照明装置には、さまざまな種類があり、観察対象物や観察目的に応じて、最適な照明装置を選択することができます。

実体顕微鏡は、生物学や地学、工業など、さまざまな分野で使用されており、観察対象物に応じて、さまざまな種類の実体顕微鏡が開発されています。

実体顕微鏡による腸内環境観察

腸内環境改善と健康

腸内環境は、健康を維持する上で重要な役割を果たしています。腸内には、善玉菌と悪玉菌の2種類が存在しており、善玉菌が優位な状態が健康的な腸内環境です。善玉菌は、腸内の悪玉菌の繁殖を抑えたり、有害物質を分解したりする働きがあります。一方、悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸の粘膜を傷つけたりする働きがあります。腸内環境が乱れると、下痢や便秘などの消化器症状だけでなく、免疫力の低下や肥満、糖尿病などの生活習慣病にもつながるといわれています。

実体顕微鏡による腸内環境観察

腸内環境を改善するには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に食べるようにしましょう。悪玉菌を減らすためには、ストレスを溜め込まないようにしたり、十分な睡眠をとるようにすることが大切です。また、腸内環境を改善するためには、腸内環境の状態を把握することも大切です。腸内環境の状態を把握するには、実体顕微鏡で腸内を観察する方法があります。実体顕微鏡は、比較的低倍率(2-30倍程度)で、観察対象を薄切標本などにせず、そのままの状態観察するための顕微鏡です。実体顕微鏡で腸内を観察すると、腸内の善玉菌と悪玉菌の割合や、腸粘膜の状態を確認することができます。腸内環境の状態を把握することで、腸内環境を改善するための適切な対策を講じることができます。

腸内環境改善のための食生活と生活習慣

腸内環境改善と健康

『実体顕微鏡(比較的低倍率(2-30倍程度)で、観察対象を薄切標本などにせず、そのままの状態で観察するための顕微鏡である)』

腸内環境改善のための食生活と生活習慣

腸内環境は、健康に大きな影響を与えることが知られています。腸内環境を改善することで、さまざまな病気の予防や改善につながることが期待できます。腸内環境を改善するには、食生活や生活習慣を見直すことが大切です。

食生活では、食物繊維を多く摂ることが大切です。食物繊維は、腸内細菌のエサとなり、腸内環境を改善するのに役立ちます。食物繊維は、野菜、果物、豆類、玄米などに多く含まれています。また、発酵食品を摂ることも腸内環境を改善するのに役立ちます。発酵食品には、善玉菌が多く含まれており、腸内細菌のバランスを整えるのに役立ちます。ヨーグルト、納豆、漬物、みそなどが発酵食品の代表例です。

生活習慣では、適度な運動をすることが大切です。運動をすることで、腸の動きが活発になり、腸内環境を改善するのに役立ちます。また、ストレスを溜めないことも大切です。ストレスは腸内環境を悪化させるため、ストレスを溜めないように心がけましょう。

腸内環境は、健康に大きな影響を与えています。腸内環境を改善することで、さまざまな病気の予防や改善につながることが期待できます。食生活や生活習慣を見直して、腸内環境を改善しましょう。