腸内環境改善と健康『リポ多糖』

腸内環境の研究家

生徒さん、腸内環境改善と健康に関連したリポ多糖について質問があります。リポ多糖とはどういうものか説明できますか?

免疫力を上げたい

リポ多糖は、グラム陰性菌の外膜にある多糖の一種です。脂質部分とオリゴ糖領域を介して多糖鎖が伸長した構造をしています。免疫反応を過剰に亢進させ、内毒素として知られています。

腸内環境の研究家

そうですね。リポ多糖は病原体として知られ、体内に侵入したグラム陰性菌の死滅や破壊により、遊離したリポ多糖のリピッドA部分が免疫反応を過剰に亢進させ、連続的あるいは同時多発的に重要臓器の機能不全を引き起すことから、内毒素(エンドトキシン)とも言われています。リポ多糖によるショック症状をエンドトキシンショックと言い、敗血症ショックの原因因子でもあります。また、リポ多糖の多糖部分は菌株により特徴的な構造を有することから血清学的な分類に用いられ、O抗原と呼ばれています。腸内フローラのバランスを整えることで、慢性炎症のリスクを軽減できるという説もあります。

免疫力を上げたい

わかりました。リポ多糖は腸内環境と健康に関連した重要な物質ですね。

リポ多糖とは。

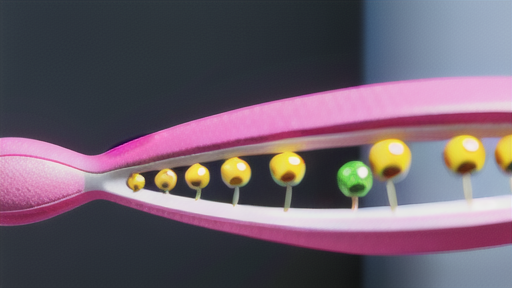

リポ多糖(LPS)とは、グラム陰性菌の外膜にある多糖のことです。リポ多糖の構造は複雑で、リピッドA、コア多糖、O抗原の3つの部分から構成されています。リピッドAは脂質部分であり、コア多糖はオリゴ糖の領域です。O抗原は、菌株によって異なる構造を持っている多糖部分で、血清学的な分類に用いられます。

リポ多糖は、グラム陰性菌の病原性の主要因の一つです。リポ多糖は、体内に侵入したグラム陰性菌の細胞壁が破壊されることで遊離し、免疫系を過剰に刺激して炎症を引き起こします。この炎症が重症化すると、敗血症ショックやエンドトキシンショックを引き起こすことがあります。

リポ多糖は、生活習慣病やメタボリックシンドロームの主要要因である慢性炎症にも関与していると考えられています。腸内フローラのバランスが崩れると、リポ多糖が腸管から体内に移行し、慢性炎症を引き起こす可能性があります。

リポ多糖が関与する病気の治療や予防には、腸内フローラのバランスを整えることが大切です。腸内フローラのバランスを整えるためには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取したり、プロバイオティクスやプレバイオティクスを含む食品を摂ったりすることが有効です。

リポ多糖とは?

リポ多糖とは、主としてグラム陰性菌の外膜に存在する多糖のことで、LPS(Lipopolysaccharide)と略されます。構造的には、脂質部分であるリピッドAが外膜に埋もれるような形で膜構造を形成し、リピッドAからコアと呼ばれるオリゴ糖領域を介して多糖鎖が伸長しています(多糖が欠落した菌株も存在します)。リポ多糖は病原因子として知られ、体内に侵入したグラム陰性菌の死滅や破壊により、遊離したリポ多糖のリピッドA部分が免疫反応を過剰に亢進し、連続的あるいは同時多発的に重要臓器の機能不全を引き起すことから、内毒素(エンドトキシン)とも言います。リポ多糖によるショック症状をエンドトキシンショックと言い、敗血症ショックの原因因子でもあります。また、リポ多糖の多糖部分は、菌株により特徴的な構造を有することから血清学的な分類に用いられ、O抗原と呼ばれています。大腸菌では現在、O1からO181まで分類されており、よく知られる例としてO157があります。近年、生活習慣病やメタボリックシンドロームの主要要因である慢性炎症に、リポ多糖の体内への移行が関与しているとの説が提唱され、腸内フローラのバランスをとることでこれらを抑制する試みも行われています。

リポ多糖と腸内環境

リポ多糖とは、グラム陰性菌の外膜に存在する多糖の一種です。構造的には、脂質部分であるリピッドAが外膜に埋もれるような形で膜構造を形成し、リピッドAからコアと呼ばれるオリゴ糖領域を介して多糖鎖が伸長しています。リポ多糖は病原因子として知られており、体内に侵入したグラム陰性菌の死滅や破壊により、遊離したリポ多糖のリピッドA部分が免疫反応を過剰に亢進し、連続的あるいは同時多発的に重要臓器の機能不全を引き起こすことから、内毒素とも呼ばれます。リポ多糖によるショック症状をエンドトキシンショックと言い、敗血症ショックの原因因子でもあります。

リポ多糖は、腸内細菌が産生する物質であり、腸内環境を整えることで、リポ多糖の産生量を減らすことができます。また、リポ多糖の産生を抑えることで、腸内環境が改善され、免疫機能や代謝機能が向上することが期待できます。

リポ多糖を減らすための方法

リポ多糖を減らすための方法

腸内環境を改善し、リポ多糖を減らすには、以下の方法が効果的です。

1. -食物繊維を多く摂る- 食物繊維は、腸内細菌のエサになり、善玉菌を増やすのに役立ちます。善玉菌が増えると、悪玉菌が産生するリポ多糖が減ります。食物繊維を多く含む食品には、野菜、果物、全粒粉、豆類などがあります。

2. -プロバイオティクスを摂取する- プロバイオティクスは、善玉菌を直接腸内に取り入れることができる食品やサプリメントです。プロバイオティクスを摂取すると、腸内環境が改善され、リポ多糖が減る可能性があります。プロバイオティクスを多く含む食品には、ヨーグルト、納豆、キムチなどがあります。

3. -プレバイオティクスを摂取する- プレバイオティクスは、善玉菌のエサになる食物繊維の一種です。プレバイオティクスを摂取すると、腸内細菌のエサが増え、善玉菌が増殖しやすくなります。プレバイオティクスを多く含む食品には、バナナ、玉ねぎ、アスパラガスなどがあります。

4. -ストレスを減らす- ストレスは、腸内環境に悪影響を与え、リポ多糖を増やす可能性があります。ストレスを減らすために、十分な睡眠をとったり、運動をしたり、リラックスできる時間を作ったりすることが大切です。

5. -薬に頼らない- リポ多糖を減らすために、薬に頼る人もいます。しかし、薬には副作用があるため、薬に頼らずにリポ多糖を減らす方法を試すことが大切です。

リポ多糖に関する最近の研究

腸内環境改善と健康

リポ多糖(リポ多糖は、主としてグラム陰性菌の外膜に存在する多糖のことでLPS(Lipopolysaccharide)と略されます。構造的には脂質部分であるリピッドAが外膜に埋もれるような形で膜構造を形成し、リピッドAからコアと呼ばれるオリゴ糖領域を介して多糖鎖が伸長しています(多糖が欠落した菌株も存在します)。リポ多糖は病原因子として知られ、体内に侵入したグラム陰性菌の死滅や破壊により、遊離したリポ多糖のリピッドA部分が免疫反応を過剰に亢進し、連続的あるいは同時多発的に重要臓器の機能不全を引き起すことから、内毒素(エンドトキシン)とも言います。リポ多糖によるショック症状をエンドトキシンショックと言い、敗血症ショックの原因因子でもあります。またリポ多糖の多糖部分は、菌株により特徴的な構造を有することから血清学的な分類に用いられ、O抗原と呼ばれています。大腸菌では現在、O1からO181まで分類されており、よく知られる例としてO157があります。 近年の研究で、生活習慣病やメタボリックシンドロームの主要要因である慢性炎症に、リポ多糖の体内への移行が関与しているとの説が提唱され、腸内フローラのバランスを整えることでこれらを抑制する試みも行われています。)

リポ多糖に関する最近の研究

近年、リポ多糖に関する研究が盛んに行われており、その結果、リポ多糖が腸内環境改善と健康に重要な役割を果たしていることが明らかになってきました。リポ多糖は、グラム陰性菌の細胞壁に存在する成分であり、腸内細菌叢の一部であるグラム陰性菌からも産生されています。リポ多糖は、腸内炎症を誘発する因子として知られていますが、適量のリポ多糖は、腸内環境のバランスを維持し、健康に良い影響を与えることも報告されています。

リポ多糖は、腸内バリア機能を強化し、腸内細菌叢のバランスを維持するのに役立ちます。リポ多糖は、腸内バリア機能を強化し、病原菌の侵入を防ぐのに役立ちます。また、リポ多糖は、腸内細菌叢のバランスを維持し、有害な細菌の増殖を抑えるのに役立ちます。

リポ多糖は、腸内炎症を誘発する因子として知られていますが、適量のリポ多糖は、腸内環境のバランスを維持し、健康に良い影響を与えることも報告されています。リポ多糖は、腸内バリア機能を強化し、病原菌の侵入を防ぐのに役立ちます。また、リポ多糖は、腸内細菌叢のバランスを維持し、有害な細菌の増殖を抑えるのに役立ちます。

リポ多糖は、腸内環境改善と健康に重要な役割を果たすことが明らかになってきており、今後の研究で、リポ多糖を応用した新しい治療法の開発が期待されています。