腸内環境改善と健康『水道法』について

腸内環境の研究家

水道法の『第7章と附則からなる上水道管理のための法律』では、どのような内容が定められているのでしょうか?

免疫力を上げたい

水道法で定められる上水道の規格は、食品製造の「飲用適の水」に合致するようになっています。

腸内環境の研究家

水道法では、上水道の規格以外にもどのような内容が定められているのでしょうか?

免疫力を上げたい

水道法では、上水道の規格以外にも、水道事業者の義務や責任、水道料金の算定方法なども定められています。

水道法とは。

水道法は、上水道の管理を定めた法律です。第7章と附則から構成されています。水道法で定められる上水道の規格は、食品製造に使用される飲用適正水の規格と一致しています。

腸内環境の重要性

腸内環境の重要性

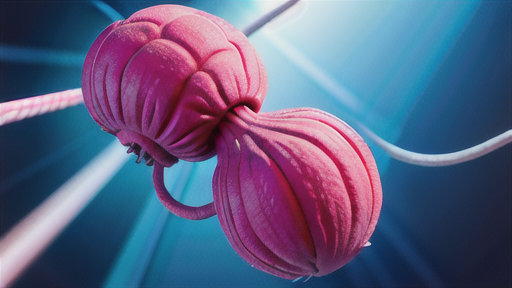

近年、腸内環境の重要性が注目されています。腸内環境とは、腸の中にすんでいる細菌叢のことです。細菌叢は、主に善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3つに分けられます。善玉菌は、腸内を健康に保ち、悪玉菌の繁殖を抑える働きがあります。悪玉菌は、腸内を悪化させ、病気の原因となる働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢かによって、善玉菌側に加わったり悪玉菌側に加わったりする菌です。

腸内環境が乱れると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化、心疾患、脳卒中、がん、アレルギー、自己免疫疾患などです。また、腸内環境は、精神状態にも影響を与えることがわかっています。

腸内環境を改善するために、できることはたくさんあります。そのひとつが、食物繊維を多く摂ることです。食物繊維は、善玉菌のエサとなり、腸内環境を改善するのに役立ちます。食物繊維は、野菜、果物、豆類、玄米などに多く含まれています。また、ヨーグルトや納豆などの発酵食品を摂ることも効果的です。発酵食品には、善玉菌が含まれており、腸内環境を改善するのに役立ちます。

腸内フローラと健康

腸内フローラと健康

近年、腸内フローラが健康に大きな影響を与えることが注目されています。腸内フローラとは、腸内に生息する細菌の集まりのことで、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類に分類されます。善玉菌は、腸内環境を整え、免疫力を高める働きがあります。一方、悪玉菌は、有害物質を産生し、腸内環境を悪化させる働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらか優勢な方に傾く細菌です。

腸内フローラが健康に影響を与える理由はいくつかあります。まず、腸内フローラは、腸内環境を調節しています。善玉菌が優勢な腸内環境は、悪玉菌が優勢な腸内環境よりも健康に良いと考えられています。また、腸内フローラは、免疫力を高める働きがあります。善玉菌は、有害物質を産生する悪玉菌を抑制し、免疫細胞を活性化して、病原体から体を守っています。さらに、腸内フローラは、栄養素の吸収を助けています。善玉菌は、食物に含まれる栄養素を分解して、体に吸収しやすい形にしてくれます。

腸内フローラを改善するには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすには、食物繊維を多く含む食品を摂ると良いでしょう。食物繊維は、善玉菌のエサになるため、善玉菌を増やしてくれます。また、発酵食品を摂ることも善玉菌を増やすのに効果的です。発酵食品には、善玉菌が含まれており、腸内フローラを改善してくれます。さらに、ストレスを避けることも大切です。ストレスは、腸内フローラを悪化させることが分かっています。

腸内環境改善の重要性

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸の中には、善玉菌と悪玉菌がいて、そのバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、さまざまな病気のリスクが高まります。近年、腸内環境と健康の関係が注目されており、腸内環境を改善することで、病気の予防や改善につながる可能性があることがわかってきました。

腸内環境を改善するために、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取することが大切です。食物繊維は、善玉菌のエサとなり、腸内をきれいにする働きがあります。また、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を多く含む発酵食品を摂取することも効果的です。さらに、適度な運動は腸の蠕動運動を促し、腸内環境の改善に役立ちます。

腸内環境が改善されると、免疫力が向上し、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりにくくなります。また、腸内環境が悪玉菌優位の状態になると、有害物質が腸から吸収され、アレルギーやアトピー性皮膚炎などの疾患が発症しやすくなります。腸内環境を改善することで、これらの疾患の予防や改善につながると期待されています。

水道法について

水道法とは、水道水を安全かつ適正に供給することを目的とした法律です。第7章と附則から構成されており、水道水の品質基準や供給方法、水道の管理について定められています。

水道水の品質基準は、大腸菌群数、残留塩素濃度、濁度、鉄分濃度、マンガン濃度など、さまざまな項目について定められています。水道事業者は、水道水の品質が基準に適合していることを定期的に検査し、報告することが義務付けられています。

水道水の供給方法については、水道管を介して供給する方式と、受水槽に貯めて供給する方式の2つが認められています。水道事業者は、それぞれの地域の実情に応じて、適切な供給方法を選択しなければなりません。

水道の管理については、水道事業者による管理と、国や地方公共団体による監督の2つの観点から定められています。水道事業者は、水道施設を適切に維持管理し、水道水の安全性を確保する責任を負っています。国や地方公共団体は、水道事業者に対して監督を行い、水道水の安全性を確保するよう指導や勧告を行うことができます。

水道水と腸内環境

水道水と腸内環境

水道水は、私たちが日常生活の中で最も多く摂取している水であり、腸内環境にも大きな影響を与えています。水道水には、塩素やフッ素などの殺菌剤が含まれており、これらの殺菌剤は腸内細菌を殺傷してしまう可能性があります。また、水道水には、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルも含まれていますが、これらのミネラルは腸内細菌の増殖を阻害する可能性があります。そのため、水道水を多く摂取すると、腸内細菌のバランスが崩れ、腸内環境が悪化してしまう可能性があります。

水道水を多くの量を摂取すると、腸内細菌のバランスが崩れ、腸内環境が悪化してしまう可能性があります。腸内環境が悪化すると、免疫力が低下したり、消化器系のトラブルを起こしたり、肥満になりやすくなったりするなどの健康問題を引き起こすことがあります。そのため、水道水を多く摂取するのではなく、ミネラルウォーターや麦茶などのミネラルの少ない飲料水を摂取するように心がけるすることが大切です。