腸内環境と小胞体ストレス

腸内環境の研究家

小胞体ストレスとは、タンパク質の不良品が小胞体の内部に蓄積されてしまう原因で細胞機能に悪影響が及ぶことを言います。もとの細胞にはある程度まで小胞体ストレスを回避する能力が備わっていますが、この能力を越えるストレスが蓄積されると、細胞死が誘導され、その細胞を含む組織、ひいては体全体に問題が生じます。

免疫力を上げたい

小胞体ストレスは、どのような疾患に関与しているのですか?

腸内環境の研究家

小胞体ストレスは、神経変性疾患、糖尿病や大腸炎など、さまざまな疾患に関与することが明らかにされています。

免疫力を上げたい

なるほど、小胞体ストレスはさまざまな疾患に関与しているのですね。よくわかりました。

小胞体ストレスとは。

小胞体ストレスとは、細胞がタンパク質をうまく合成できない状態をいいます。タンパク質はその量が全体重の約20%に及ぶと言われており、水分以外では最も多い成分です。皮膚、内臓や骨などの組織を構成するだけでなく、免疫抗体やヘモグロビンなど、さまざまな形で体の中に存在しています。

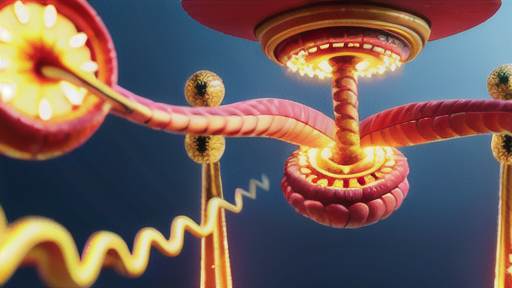

タンパク質は、細胞の中にある「小胞体」と呼ばれる器官で合成されます。しかし、ストレスや遺伝的な要因により、小胞体の機能が低下し、タンパク質の合成がうまくいかなくなります。その結果、タンパク質の不良品が小胞体の内部に蓄積されてしまいます。これが原因で細胞機能に悪影響が及ぶことを、「小胞体ストレス」と呼びます。

もとは細胞には、ある程度の小胞体ストレスを回避する能力がありますが、この能力を越えるストレスが蓄積されると、細胞死が誘導され、その細胞を含む組織、ひいては体全体に問題が生じます。小胞体ストレスは、神経変性疾患、糖尿病や大腸炎など、さまざまな疾患に関与することが明らかにされています。

小胞体ストレスとは

小胞体ストレスとは私たちの体にとって欠かせないタンパク質が小胞体の内部に蓄積され、細胞機能に悪影響を及ぼす状態を指します。小胞体は、細胞の中に存在するタンパク質を合成する器官です。タンパク質は、皮膚、内臓、骨などの組織を構成するだけでなく、免疫抗体やヘモグロビンなど、さまざまな形で体の中に存在しています。小胞体ストレスは、ストレスや遺伝的な要因により、タンパク質の合成が正常におこなわれず、不良品が小胞体の内部に蓄積されることで起こります。

小胞体ストレスは、神経変性疾患、糖尿病、大腸炎など、さまざまな疾患に関与することが明らかにされています。例えば、神経変性疾患であるアルツハイマー病やパーキンソン病では、小胞体ストレスが神経細胞の死を引き起こすことがわかっています。また、糖尿病では、小胞体ストレスがインスリン分泌を低下させ、血糖値を上昇させることがわかっています。さらに、大腸炎では、小胞体ストレスが腸粘膜細胞の死を引き起こし、炎症を悪化させることがわかっています。

小胞体ストレスと腸内環境の関係

小胞体ストレスは、細胞内でタンパク質の合成が正常におこなわれず、不良品が蓄積されることで起こります。 このストレスが蓄積されると、細胞死が誘導され、さまざまな疾患に関与することが明らかになっています。

腸内環境は、腸内細菌のバランスが崩れることで腸内環境が乱れ、さまざまな疾患のリスクが高まることが知られています。 小胞体ストレスは、腸内細菌のバランスを崩し、腸内環境を悪化させる可能性があります。 腸内環境の悪化は、小胞体ストレスを誘発したり悪化させたりする可能性があるため、小胞体ストレスと腸内環境は相互に影響し合っていると考えられます。

小胞体ストレスを軽減するための方法

小胞体ストレスを軽減するための方法を学びましょう。小胞体ストレスは、タンパク質の不良品が小胞体の内部に蓄積され、細胞機能に悪影響を及ぼすことで起こる現象です。小胞体ストレスを軽減するためには、タンパク質の合成を正常に保つことが重要です。タンパク質の合成を正常に保つためには、ストレスを軽減し、遺伝的な要因をコントロールすることが大切です。

ストレスを軽減するためには、十分な睡眠をとったり、運動を習慣にしたり、リラクゼーション法を実践したりすることが効果的です。遺伝的な要因をコントロールするためには、健康的な食生活を心がけたり、定期的に健康診断を受けたりすることが大切です。

また、小胞体ストレスを軽減するために、特定の食品やサプリメントを摂取することが有効であるという報告もあります。例えば、緑茶に含まれるEGCG、ウコンに含まれるクルクミン、ブロッコリーに含まれるスルフォラファンなどが、小胞体ストレスを軽減する効果があることがわかっています。

小胞体ストレスは、さまざまな疾患に関与することがわかっています。小胞体ストレスを軽減することで、これらの疾患の発症リスクを下げることができる可能性があります。

腸内環境を改善するための方法

腸内環境の改善には、以下の方法があります。

食物繊維を摂取する

食物繊維は、腸内細菌の餌となり、善玉菌を増やす助けになります。善玉菌が増えると、悪玉菌の増殖を抑え、腸内環境を改善することができます。食物繊維は、野菜や果物、豆類などに多く含まれています。

乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを摂取する

プロバイオティクスは、腸内細菌のバランスを整える助けになります。プロバイオティクスは、ヨーグルトや納豆、味噌などの発酵食品に多く含まれています。

プレバイオティクスを摂取する

プレバイオティクスは、食物繊維の一種で、善玉菌の餌となります。プレバイオティクスは、バナナ、玉ねぎ、にんにくなどの野菜や果物に多く含まれています。

適度な運動をする

適度な運動は、腸の動きを良くして、腸内環境を改善することができます。運動は、週に2〜3回、30分以上を目安にしましょう。

ストレスを管理する

ストレスは、腸内環境を悪化させることがあります。ストレスを管理するために、十分な睡眠をとったり、リラックスできる時間を作ったりしましょう。

腸内環境と小胞体ストレスの関連性

腸内環境と小胞体ストレスの関連性

腸内細菌は私たちの健康に重要な役割を果たしており、腸内環境の悪化はさまざまな疾患のリスクを高めることが知られています。そのメカニズムの一つとして、腸内環境の悪化が小胞体ストレスを引き起こすことが考えられています。

小胞体ストレスとは、タンパク質の合成に関わる細胞内小器官である小胞体にストレスがかかることで起こる現象です。小胞体ストレスが持続すると、細胞死が誘導され、組織や臓器に障害をもたらす可能性があります。

腸内環境の悪化は、腸内細菌が産生する毒素や炎症性物質によって、小胞体ストレスを引き起こす可能性があります。また、腸内環境の悪化によって腸の粘膜が破壊されると、小胞体ストレスを引き起こす物質が腸から体内へ侵入しやすくなることも考えられます。

小胞体ストレスは、大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患、過敏性腸症候群、さらにはがんのリスクを高めることも示唆されています。

腸内環境を整えることで、小胞体ストレスを軽減し、関連疾患のリスクを下げることができる可能性があります。そのため、腸内細菌のバランスに配慮した食生活や、発酵食品の摂取、プロバイオティクスのサプリメントの摂取などが推奨されています。