腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 カテゴリーから検索

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

炭素源とは、微生物が成長するために必要な栄養素である。炭素源は、主に糖質や炭水化物であり、微生物は炭素源を取り込み、エネルギー源や細胞の構成成分として利用する。炭素源の種類や量によって、微生物の成長速度や代謝産物が変化する。例えば、乳酸菌は、乳糖を炭素源として利用して乳酸を産生する。これは、ヨーグルトやチーズなどの発酵食品の製造に利用されている。また、大腸菌は、ブドウ糖を炭素源として利用して酢酸やメタンを産生する。これは、バイオガス発電や水素生産などの工業プロセスに利用されている。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で健康アップ!サイトカインの働きを理解しよう

腸内環境改善と健康『サイトカイン』

-腸内環境改善の重要性-

腸内には、約100兆個もの細菌が住んでおり、免疫系や栄養吸収、ホルモン分泌機能など、健康に欠かせない働きをしています。これらの腸内細菌のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、下痢や便秘、腹痛、ガスでお腹が張る、疲れやすいなどの症状が現れることがあります。さらに、腸内環境が悪くなると、免疫力も低下し、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなったり、ぜんそくやアレルギー、アトピー性皮膚炎などの疾患のリスクが高まったりするといわれています。

そのため、腸内環境を改善することは、健康維持にとても大切です。腸内環境を改善するためには、規則正しい食事、適度な運動、十分な睡眠など、生活習慣を改善することが重要です。また、食物繊維や乳酸菌を多く含む食品を積極的に摂取することも効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~麹のチカラ~

麹菌とは、麹を作るために使われる、コウジカビを中心とした微生物の総称です。麹カビは、コウジカビ、アスペルギルス・オリゼー、アスペルギルス・ソヤエなど、いくつかの種類があり、それぞれが異なる特徴を持っています。

米、麦、大豆などの穀物に麹菌を繁殖させると、デンプンやタンパク質が分解され、甘味や旨味、香りが生まれます。このため、麹菌は日本酒、味噌、食酢、漬物、醤油、焼酎、泡盛など、さまざまな発酵食品の製造に使用されています。

麹菌は、人間の健康にも役立つと考えられています。麹菌が産生する酵素には、デンプンやタンパク質、脂質などを分解する働きがあり、消化を助ける効果があります。また、麹菌が産生するビタミンやアミノ酸は、健康維持に欠かせない栄養素です。さらに、麹菌は、免疫力を高めたり、コレステロール値を下げたりする効果もあると考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康にリンゴ酸は効果的

リンゴ酸は、多くの植物ジュースに含まれるヒドロキシジカルボン酸の一つです。天然に存在するのはL-リンゴ酸で、クエン酸回路のメンバーとして、またリンゴ酸-オキサロ酢酸シャトルにおいてはミトコンドリア内へのNADHの間接的輸送に関わり、エネルギー代謝上重要な役割を果たしています。

リンゴ酸の効果

リンゴ酸は、腸内環境の改善に効果があることが知られています。リンゴ酸は、腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことで、腸内環境を整える効果があります。また、リンゴ酸は、腸内の蠕動運動を促進することで、便秘の改善にも効果があります。さらに、リンゴ酸は、抗酸化作用があり、腸内の炎症を抑制する効果もあります。

リンゴ酸は、腸内環境の改善だけでなく、疲労回復、美肌、ダイエットなどにも効果があると言われています。リンゴ酸は、疲労回復に効果があるクエン酸の仲間で、疲労回復に効果があることが知られています。また、リンゴ酸は、美肌効果があり、シミやシワを改善する効果があると言われています。さらに、リンゴ酸は、ダイエット効果があり、脂肪燃焼を促進することで、体重を減らす効果があると言われています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『BL寒天培地(嫌気性菌とくに乳酸菌の分離、鑑別用培地。)』について

腸内環境を整えることの重要性

近年、腸内環境を整えることの重要性が注目されています。腸内環境とは、腸内に存在する細菌のバランスのことを指します。腸内には、善玉菌と悪玉菌がいて、そのバランスが崩れると、下痢や便秘、腹痛などの症状を引き起こすことがあります。また、腸内環境が悪化すると、免疫力が低下し、風邪やインフルエンザにかかりやすくなったり、アレルギーを発症したりすることもあります。

腸内環境を整えるためには、食生活や生活習慣を見直すことが大切です。善玉菌を増やすために、発酵食品や乳製品、野菜や果物を積極的に摂るようにしましょう。また、悪玉菌を増やさないために、肉類や油っこいものを食べ過ぎないようにすることも大切です。また、適度な運動や睡眠も、腸内環境を整えるのに効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『炭水化物』

炭水化物は、人間が生きていく上で必須の栄養素であり、エネルギー源や細胞を構成する成分として重要な役割を果たしています。 炭水化物には、単糖類、二糖類、多糖類の3種類があり、それぞれ構造や性質が異なります。単糖類は、炭素原子数が3つ以上の糖であり、その中に最も簡単な糖であるブドウ糖が含まれます。二糖類は、2つの単糖類が結合したもので、砂糖や麦芽糖などが含まれます。多糖類は、多数の単糖類が結合したもので、デンプンやセルロースなどが含まれます。

炭水化物の種類の中で、特に重要なのが食物繊維です。 食物繊維は、人間が消化できない糖の一種であり、腸内で水分を吸着して膨らみ、便通を改善する働きがあります。また、食物繊維は、腸内細菌の餌となり、善玉菌を増やして腸内環境を改善する働きもあります。

炭水化物を多く含む食品としては、米、小麦粉、芋類、とうもろこし、砂糖などがあります。これらの食品をバランスよく摂取することで、健康的な体づくりをサポートすることができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境とサイトカイン

腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類が生息しています。善玉菌は、腸の蠕動運動を促進したり、悪玉菌の増殖を抑えたりする働きがあります。悪玉菌は、腸内で腐敗物質を発生させたり、腸の蠕動運動を低下させたりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢になるかによって、善玉菌側についたり悪玉菌側についたりする性質を持っています。

腸内環境が悪化すると、悪玉菌が増殖して善玉菌が減少します。すると、腸内で腐敗物質が発生し、腸の蠕動運動が低下します。その結果、便秘や下痢、腹痛などの症状が現れます。また、悪玉菌は腸の粘膜を傷つけ、炎症を引き起こすこともあります。

腸内が炎症を起こすと、サイトカインという物質が分泌されます。サイトカインは、白血球の働きを活性化し、炎症を拡大させます。また、サイトカインは、脳に作用して、気分の落ち込みや疲労感などの症状を引き起こすこともあります。

腸内環境を整えることで、サイトカインの分泌を抑え、腸の炎症を改善することができます。その結果、便秘や下痢、腹痛などの症状が軽減され、気分の落ち込みや疲労感などの症状も改善されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康『高度サラシ粉』の秘密

高度サラシ粉とは?

高度サラシ粉とは、次亜塩素酸カルシウムを主成分とした、殺菌漂白剤です。塩素系漂白剤の一種で、有効塩素を60%以上含む粉末または粒状の物質です。食品の殺菌や漂白に使用されています。

高度サラシ粉は、食品製造や加工の過程で、食品を殺菌したり、漂白したりするために使用されています。また、水泳プールの水を殺菌するためにも使用されています。

高度サラシ粉は、強力な殺菌作用があるため、食品の殺菌や漂白に適しています。また、水泳プールの水を殺菌するためにも使用されています。

高度サラシ粉は、食品の殺菌や漂白に使用されています。また、水泳プールの水の殺菌に使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 リンで腸内環境改善!健康に◎

リンとは、原子番号15、原子量30.9738の元素です。自然界では、主にリン酸カルシウムの形で存在し、骨や歯の主成分となっています。リンは、体内のエネルギー産生、筋肉の収縮、神経伝達など、さまざまな生命活動に重要な役割を果たしています。

リンの主な摂取源は、肉、魚、乳製品、豆類、穀類などです。リンを多く含む食品を積極的に摂ることで、リンを十分に摂取することができます。しかし、リンを過剰に摂取すると、腎臓に負担がかかり、腎臓結石や腎不全の原因となることもあります。そのため、リンの摂取量には注意が必要です。

リンの欠乏は、骨や歯が弱くなったり、筋肉が衰えたりするなどの症状を引き起こすことがあります。リンの欠乏を防ぐためには、リンを多く含む食品を積極的に摂るようにしましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『炭そ菌』

炭そ菌とは?

炭そ菌は炭疽症を引き起こす細菌であり、病気の原因になることが証明された最初の細菌です。炭そ菌は、デール・メレディスとジョー・デントンの研究で、それが炭疽症を引き起こす原因であることが証明されました。炭そ菌は非常に丈夫な細菌で、酸素の少ない環境でも生きることができ、胞子形成能力を持ち、土壌や動物の皮膚の中で何年も生き残ることができます。炭そ菌は、牛、羊、山羊などの家畜から人間に感染することが多く、経皮感染、経口感染、および吸入感染の3つの経路で感染します。炭そ菌は、細菌学の歴史の中で重要な位置付けにある細菌であり、弱毒性の菌を用いる弱毒生菌ワクチンが初めて開発された細菌です。炭そ菌は、細菌兵器として利用されたこともあり、第二次世界大戦中、日本軍が中国で使用したとされています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『BGLB培地』とは何か?

腸内環境改善の重要性

腸内環境とは、腸の中に住むさまざまな細菌の種類やバランスのことをいいます。腸内環境は、健康に大きな影響を与えており、腸内環境が悪化すると、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病や、うつ病、自閉症、アトピー性皮膚炎などの精神疾患やアレルギー疾患のリスクが高まると言われています。

腸内環境を改善するには、腸内細菌のバランスを良好に保つことが重要です。腸内細菌のバランスを良好に保つためには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂ったり、発酵食品を摂ったり、規則正しい生活を送ったりすることが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『コンラージ棒』について

コンラージ棒とは、一般的にスクレイパーのような形状をした、菌を含む検液を寒天培地などの表面に均一に塗抹するための棒状の器具です。ガラス棒を加工したものが多く見られますが、最近はプラスチック製の使い捨てタイプも普及しています。

コンラージ棒は、寒天培地上に塗抹された検液中の細菌が分離培養され、その細菌の性質や種類を調べるために使用されます。また、微生物の分離・培養、細菌の同定や菌体数の測定など、微生物学の研究や検査、食品の品質管理など、さまざまな分野で使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で健康になる!高血糖を撃退!

高血糖とは?

高血糖とは、血液中のグルコース(糖)の濃度が正常範囲を超えて上昇し、健康に悪影響を与える状態のことです。正常範囲は空腹時血糖値で70~110mg/dL未満、食後2時間血糖値で140mg/dL未満とされています。高血糖が続くと、血管や神経にダメージを与えて、糖尿病や動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などの病気を引き起こすリスクが高まります。また、高血糖は、免疫機能の低下や感染症にかかりやすくなることにもつながります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に欠かせない『大腸菌群』とは?

腸内環境への影響 - 大腸菌群は腸内環境に良い菌と悪い菌の両方の種類がある。良い菌には、乳酸菌やビフィズス菌があり、これらは腸内を酸性にして、有害な細菌の増殖を防ぎ、善玉菌を増やして腸内環境を改善する。また、これらの菌は、ビタミンやアミノ酸など、健康に欠かせない物質を産生する。一方、悪い菌には、大腸菌やウェルシュ菌があり、これらは腸内で毒素を産生して、腸の粘膜を傷つけ、下痢や腹痛などの症状を引き起こす。また、これらの菌は、腸内のがんのリスクを高める可能性がある。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康:乳酸菌とBCP加プレートカウント寒天培地

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、私たちの健康に大きく影響しています。 腸内には、善玉菌と悪玉菌の2種類の細菌が生息しており、善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、さまざまな健康問題を引き起こすことがあります。

善玉菌は、腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を防ぐ働きがあります。また、善玉菌は、ビタミンやアミノ酸などの栄養素を生成し、腸の蠕動運動を促進する働きもあります。一方、悪玉菌は、腸内をアルカリ性に保ち、善玉菌の増殖を抑制する働きがあります。また、悪玉菌は、有害物質を生成し、腸の炎症を引き起こすことがあります。

腸内環境が悪化すると、便秘、下痢、腹痛などの消化器症状を引き起こすことがあります。また、腸内環境の悪化は、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病の発症リスクを高めることもわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『コンマ状菌』に注目

コンマ状菌とは?

コンマ状菌とは、細胞が湾曲している形状の菌を指します。湾曲した形状の細菌が並んで泳いでいる様子が、コンマを連想させることから、コンマ状菌と呼ばれています。コンマ状菌には、ビブリオ属やカンビロバクター属、クレブシエラ属などが含まれます。コンマ状菌は、自然界に広く存在し、土壌や水、動物の腸内などさまざまな環境に生息しています。人間も、腸内にコンマ状菌が生息しています。コンマ状菌の中には、人間の健康に悪影響を及ぼすものもありますが、善玉菌として腸内環境を整えるのに役立つものもあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『リポ多糖』

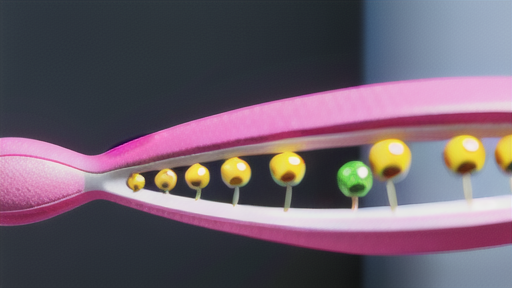

リポ多糖とは、主としてグラム陰性菌の外膜に存在する多糖のことで、LPS(Lipopolysaccharide)と略されます。構造的には、脂質部分であるリピッドAが外膜に埋もれるような形で膜構造を形成し、リピッドAからコアと呼ばれるオリゴ糖領域を介して多糖鎖が伸長しています(多糖が欠落した菌株も存在します)。リポ多糖は病原因子として知られ、体内に侵入したグラム陰性菌の死滅や破壊により、遊離したリポ多糖のリピッドA部分が免疫反応を過剰に亢進し、連続的あるいは同時多発的に重要臓器の機能不全を引き起すことから、内毒素(エンドトキシン)とも言います。リポ多糖によるショック症状をエンドトキシンショックと言い、敗血症ショックの原因因子でもあります。また、リポ多糖の多糖部分は、菌株により特徴的な構造を有することから血清学的な分類に用いられ、O抗原と呼ばれています。大腸菌では現在、O1からO181まで分類されており、よく知られる例としてO157があります。近年、生活習慣病やメタボリックシンドロームの主要要因である慢性炎症に、リポ多糖の体内への移行が関与しているとの説が提唱され、腸内フローラのバランスをとることでこれらを抑制する試みも行われています。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境と高血圧の関係とは?

高血圧とは?

高血圧とは、最高血圧が140mmHg以上、最低血圧が90mmHg以上の状態を指します。血圧とは、心臓が収縮と拡張を繰り返す際に血管壁にかかる圧力のことで、血圧が高い状態が続くと、血管が硬くなって弾力性が失われ、心臓に負担がかかります。その結果、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を引き起こすリスクが高まります。

高血圧の原因は、遺伝的な要因や食生活、運動不足、肥満、喫煙、過度の飲酒など、さまざまなものが考えられています。また、加齢とともに高血圧になるリスクも高まります。

高血圧の症状は、初期段階ではほとんどありませんが、進行すると、頭痛、めまい、動悸、息切れ、疲労感、胸痛、尿量減少などの症状が現れることがあります。

高血圧の治療法は、薬物療法、生活習慣の改善、運動療法などがあります。薬物療法では、降圧薬を服用して血圧を下げます。生活習慣の改善では、食塩を控え、野菜や果物を多く摂取し、適度な運動を行うことが大切です。運動療法では、有酸素運動を週に3回以上、30分以上行うことが推奨されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康 – 大腸菌とは?

大腸菌とは、通性嫌気性菌に属するグラム陰性の桿菌で、環境中に存在するバクテリアの一種です。 この菌は腸内細菌でもあり、温血動物(鳥類、哺乳類)の消化管内、特に大腸に生息しています。大腸菌は、食品や水に汚染される可能性があり、汚染された食品を摂取すると、食中毒を引き起こす可能性があります。

大腸菌は、腸内フローラ(腸内細菌叢)の重要な構成菌であり、腸内環境の維持に役立っています。大腸菌は、食物残渣を分解して様々な物質を産生し、それらの物質が腸内環境を良好に保つのに役立っています。また、大腸菌は、腸内免疫系の維持にも役立っています。大腸菌は、腸内細菌叢のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:ATP測定法について

ATP測定法とは?

ATP測定法とは、ATPの量を測定することで、食品の衛生状態や微生物の有無を調べる方法です。ATPは、すべての生物に存在するエネルギー源であり、細菌やカビなどの微生物もATPを持っています。そのため、食品に微生物が付着していると、その食品のATP量が増加します。

ATP測定法は、ATPを測定することで、食品の衛生状態や微生物の有無を迅速かつ簡単に調べることができるため、食品衛生の分野で広く用いられています。

Read More

検査に関する解説

検査に関する解説 腸内環境改善と健康『コロニーカウンター』

コロニーカウンターとは、寒天平板を用いた微生物の定量試験において、培地上に出現したコロニーを計数する器具のことです。手作業を補助する照明器具などを組み合わせたタイプと、光学デバイスとコンピューターを組み合わせた自動タイプがあります。

コロニーカウンターは、微生物の定量試験において、コロニーを正確かつ迅速に計数するために使用されます。光学デバイスとコンピューターを組み合わせた自動タイプは、培地上をスキャンしてコロニーを検出し、自動的にコロニー数を計数することができ、手作業によるコロニーの計数に比べて、精度が高く、作業時間を短縮することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 リボフラビンで腸内環境を整え、健康なカラダを手に入れる

リボフラビンってどんな栄養素?

リボフラビンは、ビタミンB2とも呼ばれる水溶性ビタミンです。フラビン酵素の補酵素であるフラビンモノヌクレオチド(FMN)やフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)として働き、エネルギー代謝や細胞の成長、赤血球の産生など、様々な生理機能に関与しています。

リボフラビンは、レバー、牛乳、卵、魚介類、アーモンド、キノコ類などの食品に多く含まれています。また、穀類や野菜にも含まれていますが、水溶性ビタミンであるため、調理の際に水に溶け出してしまうことがあります。

リボフラビンが不足すると、口角炎、舌炎、脂漏性皮膚炎、白内障などの症状が現れることがあります。また、リボフラビンが不足すると、エネルギー代謝が低下し、疲れやすくなったり、免疫力が低下したりすることもあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『AOAC(分析化学者協会)』について

健康的な腸内環境とは

健康的な腸内環境とは、腸に生息する善玉菌が多く、悪玉菌が少ない状態のことです。善玉菌は、食べ物の消化吸収を助け、有害物質を分解し、免疫細胞を活性化させるなど、体の健康を維持するのに重要な役割を果たしています。悪玉菌は、有害物質を産生し、腸の壁を傷つけ、病気の原因となります。健康的な腸内環境を維持するためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らす必要があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『5S』で腸内環境を整えよう

大見出し「腸内環境改善と健康『5S(=5S運動。整理・整頓・清掃・清潔・躾の5項目を指し、製造業やサービス業の労働環境改善のためのスローガン。)』」の下に作られた小見出しの「腸内環境と健康の関係」

腸内環境は、人間が健康に生きていくために重要な役割を果たしています。腸内細菌は、食物を分解したり、栄養素を吸収したりするのを助け、また、免疫力を高めたり、病気から守ったりする働きをしています。逆に、腸内環境が悪化すると、さまざまな健康上の問題を引き起こす可能性があります。

腸内環境は、食生活や生活習慣によって大きく影響を受けます。例えば、食物繊維を多く含む食品を食べると、腸内細菌のバランスが整い、腸内環境が改善されます。また、適度な運動や十分な睡眠も腸内環境を改善するのに役立ちます。逆に、ストレスや睡眠不足、不規則な食生活などは腸内環境を悪化させる可能性があります。

腸内環境の悪化は、さまざまな健康上の問題を引き起こす可能性があります。例えば、便秘や下痢、腹痛、吐き気、食欲不振などの消化器症状や、アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー症状、肥満や糖尿病などの生活習慣病、うつ病や不安障害などの精神疾患などです。

腸内環境を改善することは、健康維持に非常に重要です。腸内環境を改善するには、食生活や生活習慣を見直すことが重要です。食物繊維を多く含む食品を積極的に食べ、適度な運動や十分な睡眠を心がけ、ストレスを溜めないようにしましょう。また、定期的な健康診断を受けて、腸内環境の状態をチェックすることも大切です。

Read More