腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 アレルギー

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

リステリア菌とは、学名を リステリア・モノサイトゲネス といい、通性嫌気性、無芽胞グラム陽性桿菌の一種です。もともと土壌や水の中に広く生息している菌ですが、食品に付着した場合でも繁殖が可能なため、食品を介して人間の体内に取り込まれることがあります。感染経路は主に経口感染で、食肉や魚介類、乳製品などの食品が汚染されている場合に感染します。また、母子感染や院内感染のリスクもあります。

この菌は、耐塩性があり、低温でも増殖できるため、冷蔵庫での保存だけでは死滅しません。加熱調理をしても、十分に加熱しないと死滅しません。また、菌が産生する毒素は、加熱しても死滅しません。そのため、リステリア菌に感染しないためには、食品を十分に加熱調理することが重要です。

また、免疫力が低下している人や、高齢者、妊婦さんは感染のリスクが高いため、特に注意が必要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『アルカリ洗剤 Alkaline detergent』

アルカリ洗剤とは、アルカリ洗剤とは、アルカリ性 (pH 11 以上) を示す洗剤のことです。アルカリ洗剤は、タンパク質を溶解し、油汚れにも効果が高いことから、食品工場の頑固な汚れ除去に使用されます。アルカリ洗剤は、水に溶かすと電離してアルカリイオンと水酸化物イオンを生成します。これらのイオンが、汚れと反応して、汚れを分解したり、浮き上がらせたりします。アルカリ洗剤は、酸性の汚れに効果的ですが、アルカリ性の汚れには効果がありません。アルカリ洗剤を使用する際には、使用上の注意をよく読んで、適切な使用方法を守ることが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善でドーパミンを増やす

腸内環境とドーパミン

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内細菌叢は、善玉菌、悪玉菌、日和見菌のバランスによって構成されており、このバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、さまざまな病気のリスクが高まります。

ドーパミンは、脳内物質のひとつで、気分や運動機能、意欲などをコントロールする役割を果たしています。ドーパミンは、腸内細菌によって産生されることが知られており、腸内環境が悪化すると、ドーパミンの産生量が低下し、気分障害や運動障害などの症状が現れることがあります。

腸内環境を改善することで、ドーパミンの産生量を高め、気分障害や運動障害の症状を改善することが期待されます。そのためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが重要です。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂取しましょう。悪玉菌を減らすためには、脂っこい食品や甘い食品を控え、適度な運動を心がけましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 脂肪と腸内環境改善と健康

腸内環境と脂肪の関係性では、腸内環境と脂肪の関係について説明します。脂肪は、エネルギー源として体内に蓄えられる栄養素の一種で、常温で固体のものを脂肪、常温で液体であるものは油と呼びます。脂肪は、体内に入ると、小腸で分解されて吸収されます。吸収された脂肪は、体内に蓄えられたり、エネルギーとして使用されたりします。

腸内環境のバランスが乱れると、脂肪の吸収が促進されることがわかっています。これは、腸内細菌が脂肪を分解する酵素を産生するためです。腸内細菌のバランスが悪くなると、脂肪を分解する酵素を産生する細菌が増加し、脂肪の吸収が促進されてしまいます。

また、腸内環境のバランスが乱れると、脂肪を燃焼する能力が低下することがわかっています。これは、腸内細菌が脂肪を燃焼する酵素を産生するからです。腸内細菌のバランスが悪くなると、脂肪を燃焼する酵素を産生する細菌が減少してしまい、脂肪を燃焼する能力が低下してしまいます。

腸内環境のバランスを整えることで、脂肪の吸収を抑制し、脂肪を燃焼する能力を高めることができます。これにより、肥満を予防したり、改善したりすることができます。また、腸内環境のバランスを整えることで、腸の働きもよくなり、便秘や下痢などの症状を改善することもできます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康の維持

腸内環境の改善と基礎代謝向上

近年、腸内環境と健康の関係が注目されています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌という3種類の細菌が生息しており、そのバランスが健康に影響を与えていると考えられています。善玉菌は、腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。また、日和見菌は善玉菌と悪玉菌のどちらかに勢力を貸す細菌です。善玉菌が優勢な腸内環境は健康に良いとされ、悪玉菌が優勢な腸内環境は健康に悪いとされています。

腸内環境を改善することで、基礎代謝を向上させることができます。基礎代謝とは、身体機能を維持していくために必要な最少のエネルギー消費量のことです。基礎代謝が高いほど、太りにくい身体になります。善玉菌は、短鎖脂肪酸という物質を産生します。短鎖脂肪酸は、腸の蠕動運動を促進し、便通を改善する効果があります。また、短鎖脂肪酸は、脂肪を燃焼しやすくする効果もあります。そのため、善玉菌が優勢な腸内環境は基礎代謝を向上させるのに役立ちます。

腸内環境を改善するには、食物繊維を多く含む食品を摂ることが大切です。食物繊維は、善玉菌のエサとなるため、善玉菌の増殖を促進します。また、発酵食品を摂ることも腸内環境を改善するのに効果的です。発酵食品には、善玉菌が多く含まれており、腸内環境を改善するのに役立ちます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康の『代謝』について

腸内環境と健康の関係

近年、腸内環境と健康の関係が注目されています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌という3種類の細菌が生息しており、これらのバランスが腸内環境を左右しています。善玉菌は、食物繊維を分解して短鎖脂肪酸を産生し、腸の蠕動運動を促進するなど、健康に良い影響を与えます。悪玉菌は、有害物質を産生して腸を傷つけ、下痢や便秘などの症状を引き起こすことがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらの優勢かによって性質を変える細菌で、腸内環境のバランスを保つ役割を果たしています。

腸内環境が乱れると、免疫力が低下したり、肥満になりやすくなったり、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。腸内環境を改善するには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取したり、発酵食品を摂ったりすると良いでしょう。また、ストレスを溜め込まないようにすることも大切です。ストレスは、腸内環境を乱して悪玉菌を増やす原因となります。

腸内環境を改善することで、健康維持や病気の予防につながります。日頃から腸内環境を整えることを意識しましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『食育』

腸内環境とは?

腸内環境とは、腸内細菌の構成や働き具合のことです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が生息しています。善玉菌は、腸の蠕動運動を促進したり、ビタミンを合成したり、免疫力を高めたりする働きがあります。悪玉菌は、毒素を産生したり、腸の炎症を引き起こしたりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌が多いときは善玉菌のように働き、悪玉菌が多いときは悪玉菌のように働く細菌です。腸内環境が良い状態とは、善玉菌が優勢で、悪玉菌が劣勢な状態をいいます。腸内環境が良いと、便通が良くなり、肌荒れやアレルギーなどの症状が改善され、免疫力が高まり、病気を予防することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で脂質異常症を改善

腸内細菌は、脂質異常症の発症と進行に関連していると考えられています。腸内細菌は、食事から摂取した脂質を分解して吸収を促進する役割を果たしていますが、腸内細菌叢のバランスが乱れると、脂質の代謝が異常になり、脂質異常症を発症しやすくなると考えられています。

例えば、腸内細菌叢に悪玉菌が増加すると、悪玉菌が脂質を分解して産生する有害物質が血中に取り込まれてしまい、動脈硬化を引き起こす可能性があります。逆に、善玉菌が増加すると、善玉菌が脂質を分解して産生する有益な物質が血中に取り込まれて、動脈硬化を予防する効果が期待できます。

また、腸内細菌は、脂質代謝に関わる遺伝子の発現を制御する働きも持っています。腸内細菌叢のバランスが乱れると、脂質代謝に関わる遺伝子の発現が異常になり、脂質異常症を発症しやすくなると考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『パラチフス』

パラチフスとは、サルモネラ・パラチフス菌Aによって引き起こされる古い法定伝染病(現二類感染症)です。腸チフスと合わせて腸熱と呼ばれます。

パラチフス菌は腸チフス菌と近縁で、その症状も腸チフスに似ています。潜伏期間は3~7日ですが、1週間以上になることもあります。症状としては、39~40℃の高熱、頭痛、悪寒、筋肉痛、腹痛、下痢などがあります。

パラチフスは、汚染された食品や水を摂取することで感染します。感染すると、菌が腸管内で増殖して腸炎を起こします。腸炎が重症化すると、腸穿孔や腹膜炎などの合併症を起こすことがあります。

パラチフスの治療には、抗菌薬を使用します。抗菌薬を服用することで、症状は1~2週間で改善します。しかし、抗菌薬を服用せずに放置すると、菌が血流に乗って全身に広がり、敗血症を起こすことがあります。敗血症は命に関わる合併症であるため、早期に治療することが重要です。

パラチフスを予防するには、汚染された食品や水を摂取しないことが大切です。また、手をよく洗うことも重要です。パラチフスのワクチンはありますが、日本では定期接種されていません。海外旅行に行く人は、渡航前にパラチフスのワクチンを接種しておくことをおすすめします。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境改善と健康『短鎖脂肪酸受容体(短鎖脂肪酸受容体は、細胞膜に存在する7回膜貫通型のGタンパク質共役受容体(Gprotein-coupledreceptorsGPCRs)として知られており、これまでに、GPR41やGPR43、さらにはGPR109AおよびOlfr78が同定されている。なかでもGPR41とGPR43は代表的な短鎖脂肪酸受容体であり、2003年に短鎖脂肪酸をリガンドとするGPCRsとして同定された。)』の下に作られた小見出しの「短鎖脂肪酸受容体とは?」

短鎖脂肪酸受容体とは、腸内環境改善と健康に深く関わる細胞膜に存在するタンパク質のことです。短鎖脂肪酸受容体は、腸内細菌によって産生される短鎖脂肪酸と結合することで、さまざまな生理機能を調節します。短鎖脂肪酸受容体が発見されたのは2003年のことで、それ以来、その機能や意義が盛んに研究されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸管免疫システム~健康を守る微細な兵士たち~

腸管免疫システムとは?

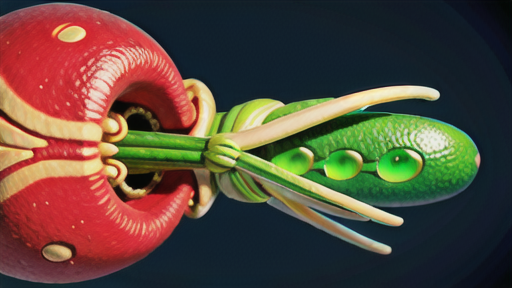

腸管免疫システムは、腸内環境を維持し、健康を維持するための重要な役割を果たす免疫システムであり、腸管粘膜の表面に存在するパイエル板、粘膜上皮細胞、粘膜固有層の免疫担当細胞などから構成されています。腸管免疫システムは、腸内細菌や食物などの異物を識別し、免疫応答を調整することで、腸内環境のバランスを維持しています。また、腸管免疫システムは、病原体の侵入を防ぎ、感染症から体を守る役割も担っています。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康『冷凍』の知られざる秘密

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌が住み着いており、そのバランスが健康を左右します。善玉菌は、腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑えてくれます。また、善玉菌は、短鎖脂肪酸という物質を生成し、この物質が腸の健康を維持するのに役立っています。一方、悪玉菌は、腸内をアルカリ性に傾け、善玉菌の増殖を抑えてしまいます。また、悪玉菌は、有害物質を生成し、これが腸の健康を損なう原因となります。腸内環境を整えることで、便秘や下痢などの腸のトラブルを予防したり、免疫力を高めたり、肥満や糖尿病などの生活習慣病を予防したりすることができます。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康

分生子とは?

分生子とは、子嚢菌及び担子菌門が形成する無性胞子のことです。ある程度はっきりした柄の上に、外生的に作られ、分生子のみで繁殖する菌類のことを不完全菌という。主として子のう菌および担子菌が、無性生殖の方法としてつくる胞子のことです。分生子は子嚢や担子器などの特別な構造物の中に形成されません。分生子は、菌糸の先端や側面、または菌糸体の内部に形成されます。分生子の形状は、球形、楕円形、円筒形、紡錘形などさまざまです。分生子の色は、無色、白色、黒色、褐色などさまざまです。分生子は、空気中や水中を漂い、新しい場所に運ばれます。分生子が適した環境に到達すると、発芽して新しい菌糸体を形成します。分生子は、菌類の繁殖と拡散に重要な役割を果たしています。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康『ブドウ球菌』

ブドウ球菌とは?

ブドウ球菌とは、ブドウ球菌属に属するグラム陽性球菌の総称です。その名の通り、光学顕微鏡で観察すると「ブドウの房」のように見えることから命名されました。ブドウ球菌は、ヒトの表皮や粘膜に常在している正常細菌ですが、一部のブドウ球菌は感染症を引き起こすことがあります。

ブドウ球菌の中でも特に知られているのが、表皮ブドウ球菌と黄色ブドウ球菌です。表皮ブドウ球菌は、ヒトの表皮に常在しており、皮膚の健康を維持する役割を果たしています。しかし、免疫力が低下しているときなどに感染症を引き起こすことがあります。黄色ブドウ球菌は、食中毒の原因菌として知られています。また、皮膚感染症や肺炎などの感染症を引き起こすこともあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に緩慢凍結がもたらす意外な効果

腸内環境改善と健康『緩慢凍結』

腸内環境と緩慢凍結の関係

腸内環境は、消化器系に生息する細菌や微生物のバランスを指します。腸内環境が乱れると、下痢や便秘、肌荒れ、肥満、アレルギーなど、さまざまな健康上の問題を引き起こす可能性があります。緩慢凍結は、腸内環境を改善するのに役立つ可能性があります。 緩慢凍結は、食品をゆっくりと凍らせる方法です。急速凍結とは異なり、氷の結晶が小さく、細胞を破壊するのを防ぐことができます。これにより、食品の栄養価や風味を保持することができます。Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と変性アルコール

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、腸内に生息する細菌のバランスを指します。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が生息しています。善玉菌は、腸の蠕動運動を促進したり、有害物質を分解したりするなど、腸内環境を良好に保つ働きをしています。悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸の炎症を引き起こしたりするなど、腸内環境を悪化させる働きをしています。日和見菌は、善玉菌が増加すると善玉菌として働き、悪玉菌が増加すると悪玉菌として働くなど、どちらにも属さない菌です。腸内環境が良好な状態であれば、善玉菌が優勢となり、悪玉菌が抑制されるため、腸の機能が正常に保たれます。逆に、腸内環境が悪化すると、悪玉菌が優勢となり、善玉菌が抑制されるため、腸の機能が低下し、さまざまな健康被害を引き起こす可能性があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『偏性好気性菌』

- 偏性好気性菌とは

偏性好気性菌とは、生育の絶対条件に酸素が必要である菌の総称です。偏性好気性菌は、酸素がない環境では増殖することができません。また、偏性好気性菌は、酸素をエネルギー源として利用することができます。偏性好気性菌の代表的なものには、Nocardia(ノカルディア属、グラム陽性菌)、Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌、グラム陰性菌)、Mycobacterium tuberculosis(結核菌、抗酸菌)、Bacillus subtilis(枯草菌、グラム陽性菌)などがあります。これらの菌は、土壌や水中に広く分布しており、人間の体の中でも、皮膚や腸管などに生息しています。偏性好気性菌は、人間の健康に悪影響を与えるものもあれば、有益な働きをするものもあります。例えば、緑膿菌は、日和見感染症を引き起こす可能性があり、結核菌は、結核を引き起こします。一方、枯草菌は、食品の製造や、医薬品の製造など、様々な産業分野で利用されています。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康『胞子嚢(カビなどの真菌類が胞子を蓄えている嚢(ふくろ)。)』について

胞子嚢とは

胞子嚢とは、カビなどの真菌類が胞子を蓄えている嚢(ふくろ)のことです。胞子とは、真菌類が繁殖するために作る細胞のことです。胞子は非常に小さく、空気中を飛ぶことができます。そのため、真菌類は胞子嚢から胞子を放出し、繁殖することができます。真菌類の中には、胞子を人間や動物の体に取り付かせることで感染症を引き起こすものもあります。また、胞子はアレルギーを引き起こすこともあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『フォローアップミルクについて』

フォローアップミルクとは、生後9ヶ月以降の乳幼児のために特別に設計された人工乳のことです。母乳や通常の粉ミルクと比較して、鉄分やカルシウムなどの栄養素が強化されており、乳幼児の成長と発育をサポートします。また、フォローアップミルクには、乳幼児の消化器官を成熟させるために、プレバイオティクスやプロバイオティクスなどの成分が含まれています。

フォローアップミルクは、母乳や通常の粉ミルクを卒業する時期を迎えた生後9ヶ月以降の乳幼児に適しています。フォローアップミルクを飲ませることで、乳幼児に必要な栄養素を摂取し、成長と発育を促進することができます。また、フォローアップミルクに含まれるプレバイオティクスやプロバイオティクスは、乳幼児の消化器官を成熟させ、免疫力を高める効果も期待できます。

Read More

免疫力アップに関する解説

免疫力アップに関する解説 腸内環境を整えて健康に!マイクロバイオームってなに?

マイクロバイオームとは、土壌や腸内といった特定の環境に生息する微生物の集団全体とそのゲノム情報を指す言葉です。よく似た言葉に「腸内フローラ」がありますが、「腸内フローラ」が主に腸の中の細菌(乳酸菌やビフィズス菌など)といった一部の集団を対象とするのに対して、「マイクロバイオーム」は細菌だけではなく真菌(カビのなかま)、古細菌、バクテリオファージ(細菌にのみ感染するウイルス)なども含めた、大きな生物集団を対象にしています。2000年代後半に登場した次世代シークエンサーと呼ばれる遺伝子解析装置により、以前のように細菌を培養することなく、微生物集団全体の遺伝子を一度にまとめてとらえることができるようになりました。こうした測定技術の進歩により、昨今では微生物集団全体のゲノム情報を余すことなく研究することのできるマイクロバイオーム研究が盛んに行われるようになってきています。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善とQ熱リケッチア予防

腸内環境の重要性

人間の腸内には、100兆個以上の細菌が生息しています。これらの細菌は、食物の消化や吸収、免疫機能の維持、有害物質の解毒など、さまざまな役割を果たしています。腸内環境が乱れると、これらの細菌のバランスが崩れ、健康に悪影響を及ぼすことがあります。

腸内環境を改善するには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂ることが大切です。食物繊維は、善玉菌のエサとなり、腸内をきれいにしてくれます。また、発酵食品も善玉菌を増やすのに効果的です。ヨーグルト、納豆、味噌、漬物などは、積極的に摂りましょう。

ストレスを溜めないことも、腸内環境を改善するのに大切です。ストレスを感じると、腸内環境が悪化しやすいことがわかっています。規則正しい生活リズムを心がけ、適度な運動をしたり、趣味を楽しんだりして、ストレスを解消しましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『性ステロイドホルモン』

性ステロイドホルモンとは、性腺と胎盤で合成・分泌されるステロイドホルモンの総称です。性ホルモンとも呼ばれます。

性ステロイドホルモンは、主にエストロゲン、プロゲステロン、アンドロゲンの3種類があります。エストロゲンは主に卵巣、胎盤で合成され、内膜の性周期に伴う変化、子宮頸部内膜腺の分泌や粘液組織に影響を及ぼします。プロゲステロンは黄体や胎盤から分泌され、性周期と妊娠の成立・維持に働きます。アンドロゲンは主に精巣で生合成され、男性内外性器の分化と二次性徴の発現や機能化作用などをもつ。性ステロイドホルモンはほかのステロイドホルモンと同じく標的器官内で受容体と結合して、ホルモン作用を発現します。

Read More

アレルギーに関する解説

アレルギーに関する解説 アトピー性皮膚炎と腸内環境

腸内環境と健康

近年、腸内環境と健康の関係が注目されています。腸内には、細菌やウイルスなどさまざまな微生物が生息しており、これらの微生物のバランスが崩れることで、さまざまな健康被害が生じると考えられています。例えば、腸内環境が悪化すると、免疫機能が低下して、感染症にかかりやすくなったり、アレルギー症状が悪化したりすると言われています。また、腸内環境が悪化すると、腸内の悪玉菌が増殖して、有害物質を産生し、それが腸壁から吸収されて、全身に運ばれて、さまざまな健康被害を引き起こすと言われています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で健康!『成長ホルモン』の働きとは?

腸内環境と健康の関係とは

腸内環境は、腸内に生息する細菌の種類やバランスによって構成されており、健康に大きな影響を与えています。腸内環境が良好であれば、免疫機能の強化、消化吸収の促進、有害物質の除去など、さまざまな健康効果が期待できます。逆に、腸内環境が悪化すると、免疫力の低下、消化器症状の悪化、肥満、生活習慣病などのリスクが高まります。

腸内環境は、食生活や生活習慣によって大きく影響を受けます。食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂取したり、十分な睡眠や適度な運動を心がけたりすることで、腸内環境を改善することができます。また、ストレスは腸内環境を悪化させるため、ストレスを軽減する工夫も大切です。

Read More