腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 アレルギー

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

病原大腸菌とは何か?

病原大腸菌とは下痢の原因となる大腸菌の総称です。大腸菌はもともと、人の腸内に常在する菌であり、ビタミン合成や栄養素の吸収、病原菌の侵入を防ぐなど、人の健康維持に役立っています。しかし、病原大腸菌は毒素を産生したり、腸管壁に侵入したりすることで、下痢や腹痛などの症状を引き起こします。

病原大腸菌は5つのタイプに分けられます。腸管出血性大腸菌(EHEC)、毒素原性大腸菌(ETEC)、組織侵入性大腸菌(EIEC)、病原血清型大腸菌(EPEC)、腸管付着性大腸菌(EAEC)です。これらのタイプは、下痢の症状や、毒素を産生するメカニズムが異なります。

病原大腸菌は、食中毒の原因となる菌としても知られており、食品を介して感染することが多いです。特に、十分に加熱されていない肉や卵、未殺菌の牛乳や果汁、生野菜や果物は、病原大腸菌に汚染されている可能性が高いため、注意が必要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『滅菌(完全殺菌)』を理解する

腸内環境と健康の関係

腸内には、100種類以上、100兆個以上の多様な細菌が生息しており、その腸内細菌叢が私たちの健康に大きく関わっています。腸内細菌叢は、食べ物を分解して栄養素を吸収したり、免疫システムをサポートしたり、病原菌の侵入を防いだりするなど、さまざまな働きを担っています。

腸内細菌叢のバランスが崩れると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、腸内細菌叢の乱れは、肥満、糖尿病、炎症性腸疾患、アレルギー、うつ病などの疾患と関連付けられています。

腸内環境を改善するためにできることは、いくつかあります。その一つが、食物繊維を多く含む食品を食べることです。食物繊維は腸内細菌のエサとなり、その働きを活発化させます。また、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を含む食品やサプリメントを摂取することも有効です。

さらに、適度な運動、十分な睡眠、ストレスを避けることも腸内環境の改善に役立ちます。

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えるため、腸内環境を改善することは、健康維持のために重要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて健康に『タンパク質』の摂り方

タンパク質とは、人間の細胞や組織を作るために不可欠な栄養素です。筋肉、内臓、皮膚、髪、爪など、体のあらゆる部分を構成しており、酵素やホルモンなどの生体機能に必要な物質の材料にもなります。タンパク質は、窒素、炭素、水素、酸素で構成されており、20種類のアミノ酸が組み合わさって作られています。タンパク質は、体内で分解されてアミノ酸となり、そのアミノ酸が再利用されて新しいタンパク質が合成されます。このタンパク質の合成と分解を繰り返す過程をタンパク質代謝といいます。タンパク質代謝は、体の成長や維持、健康維持に重要な役割を果たしています。

タンパク質は、食事から摂取する必要があります。タンパク質を多く含む食品としては、肉類、魚介類、卵、乳製品、豆類、ナッツ、シードなどがあります。タンパク質の摂取量は、年齢、性別、活動量などによって異なりますが、一般的には1日に体重1kgあたり0.8~1.0gのタンパク質を摂取するのが良いとされています。タンパク質を十分に摂取することで、筋肉量を増やし、骨を強くし、免疫力を高め、健康維持に役立てることができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて健康に!フコシルラクトースのチカラ

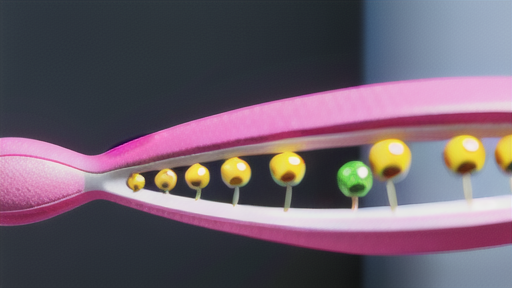

フコシルラクトース(FL)は、フコースとラクトースが結合したオリゴ糖の一種です。ヒトの母乳に最も多く含まれるオリゴ糖であり、ヒトミルクオリゴ糖の代表的なオリゴ糖です。母乳には2種類のFL、2'-FLと3-FLが含まれており、乳腺細胞にあるフコシルトランスフェラーゼという酵素がそれらの合成に重要な役割を果たしています。

母乳に含まれるFLは、大腸まで到達し、ビフィズス菌の餌になります。乳児由来のビフィズス菌には、FLを菌体内に取り込んで増殖するための仕組みを持っている株が多く存在しています。

このような菌株の消化管内への定着は、乳児腸内の有機酸濃度の上昇とpHの低下をもたらし、腸内でのビフィズス菌の割合を増大させ、大腸菌などの割合を低下させることが報告されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康のためのスクリーニング

スクリーニングとは、様々な状況や条件の中から自分で定めた必要なものを選出することです。もともと生物学用語に属しており、土壌の中から微生物をピックアップする場合に使われる用語です。

スクリーニングは、特定の特性を持つ細菌やウイルス、真菌などの微生物を、他の微生物の中から選別して分離する方法として使用されます。微生物は、環境中に無数に存在しており、そのほとんどは人間にとって無害または有益ですが、中には病気を引き起こすものもあります。スクリーニングは、病気を引き起こす微生物を環境中から分離し、それらを研究することで、新しい治療法や予防法の開発に役立てられています。

スクリーニングは、微生物だけでなく、植物や動物、さらには化学物質や医薬品などの様々な物質に対しても使用されます。スクリーニングによって、新しい薬効成分や有効成分を発見したり、有害物質を特定したりすることができ、医薬品や農薬、化粧品などの開発に役立てられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境とサイトカイン

腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類が生息しています。善玉菌は、腸の蠕動運動を促進したり、悪玉菌の増殖を抑えたりする働きがあります。悪玉菌は、腸内で腐敗物質を発生させたり、腸の蠕動運動を低下させたりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢になるかによって、善玉菌側についたり悪玉菌側についたりする性質を持っています。

腸内環境が悪化すると、悪玉菌が増殖して善玉菌が減少します。すると、腸内で腐敗物質が発生し、腸の蠕動運動が低下します。その結果、便秘や下痢、腹痛などの症状が現れます。また、悪玉菌は腸の粘膜を傷つけ、炎症を引き起こすこともあります。

腸内が炎症を起こすと、サイトカインという物質が分泌されます。サイトカインは、白血球の働きを活性化し、炎症を拡大させます。また、サイトカインは、脳に作用して、気分の落ち込みや疲労感などの症状を引き起こすこともあります。

腸内環境を整えることで、サイトカインの分泌を抑え、腸の炎症を改善することができます。その結果、便秘や下痢、腹痛などの症状が軽減され、気分の落ち込みや疲労感などの症状も改善されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:水溶性ビタミンの役割

水溶性ビタミンの種類と役割

水溶性ビタミンは、ビタミンB群とビタミンCの総称です。ビタミンB群には、ビタミンB1(チアミン)、ビタミンB2(リボフラビン)、ビタミンB3(ナイアシン)、ビタミンB5(パントテン酸)、ビタミンB6(ピリドキシン)、ビタミンB7(ビオチン)、ビタミンB9(葉酸)、ビタミンB12(コバラミン)の8種類が含まれます。ビタミンCは、アスコルビン酸とも呼ばれます。

水溶性ビタミンは、体内で様々な役割を果たしています。ビタミンB1は、糖質の代謝を助ける働きがあります。ビタミンB2は、脂質やタンパク質の代謝を助ける働きがあります。ビタミンB3は、皮膚や粘膜の健康を維持する働きがあります。ビタミンB5は、エネルギー産生を助ける働きがあります。ビタミンB6は、タンパク質の代謝や神経伝達物質の合成を助ける働きがあります。ビタミンB7は、皮膚や爪、髪の健康を維持する働きがあります。ビタミンB9は、赤血球の生成や胎児の成長を助ける働きがあります。ビタミンB12は、赤血球の生成や神経系の健康を維持する働きがあります。ビタミンCは、免疫機能を高め、抗酸化作用があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康『カビ』

カビとは一般的に菌糸と呼ばれる糸状の細胞からなり、胞子によって増殖する菌類を指す。 原核生物である細菌とは異なり、動植物などと同じ真核生物である。カビは、自然界のあらゆる場所に存在し、ヒトの生活環境でも、例えば室内で湿気の多い場所や、食品中でよく生育する。また、土壌中で有機物を分解するなど、生態系において重要な役割を果たしている。

カビは、その種類によって、有益なものと有害なものに分けられる。有益なものとしては、抗生物質や酵素を生産するものがあり、医薬品や食品の製造に利用されている。有害なものとしては、病気を引き起こすものや、食品を腐敗させるものがある。また、カビは、アレルギーの原因にもなることがある。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善とホスファチジン酸

ホスファチジン酸(グリセロール3-リン酸の1,2位の炭素にそれぞれ脂肪酸がエステル結合したグリセロリン脂質の一種。生体内でのトリアシルグリセロールの合成経路の中間物質として重要。)とは、細胞膜のリン脂質の生合成において重要な役割を果たすリン脂質の一種です。ホスファチジン酸は、グリセロール3-リン酸の1位と2位に脂肪酸がエステル結合した構造をしていて、細胞膜のリン脂質の生合成において重要な役割を果たしています。

ホスファチジン酸は、細胞膜のリン脂質の生合成において重要な役割を果たすほか、細胞のシグナル伝達やアポトーシスなどの細胞内プロセスにも関与しています。また、ホスファチジン酸は、インスリンシグナル伝達やアディポネクチンのシグナル伝達にも関与していることが示されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康〜分注の重要性〜

肠内环境与健康的关系

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌が共生しており、そのバランスが健康を維持する上で重要です。善玉菌は、食物を消化・吸収したり、免疫力を高めたりする働きがあります。悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸内を傷つけたりする働きがあります。腸内環境が乱れると、善玉菌の数が減少し、悪玉菌の数が多くなります。すると、消化器系のトラブルや免疫力の低下、肥満、糖尿病、動脈硬化などの生活習慣病のリスクが高まります。

腸内環境を改善するには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすためには、

・食物繊維を多く含む食品を摂る

・発酵食品を摂る

・乳酸菌を摂る

・睡眠を十分にとる

・ストレスを溜めない

などのことが効果的です。食生活を見直し、悪玉菌の増殖を抑え、善玉菌の増殖を促すことが大切です。また、食物繊維や発酵食品を多く摂ることは、腸内環境の改善だけでなく、腸の働きを整え、便秘や下痢を防ぐ効果もあります。人々の健康維持には善玉菌の数を増やすことが重要であり、善玉菌の数が少ない方は腸内環境を改善する生活習慣を身につけることが重要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ヒスタミン』

大見出し「腸内環境改善と健康『ヒスタミン(活性アミンの一種で、血圧降下、血管透過性亢進、平滑筋収縮、血管拡張、腺分泌促進などの薬理作用があり、アレルギー反応や炎症の発現に介在物質として働くことが知られている。ヒスタミンは食物から直接体内に取り込まれるほか、生体内で合成され、アレルギー反応の介在物質としてだけではなく、直接アレルゲンとしても活動する。)』」の下に作られた小見出しの「ヒスタミンとは」について段落で解説します。

ヒスタミンとは、生体内で合成されるアミンの一種です。ヒスタミンは、アレルギー反応や炎症の発現に介在する物質として知られています。また、血圧降下や血管透過性亢進、平滑筋収縮、血管拡張、腺分泌促進などの作用も持っています。ヒスタミンは、食物から直接体内に取り込まれるほか、生体内で合成されます。生体内で合成されたヒスタミンは、マスト細胞や好塩基球などの細胞に蓄積され、アレルギー反応や炎症が起こると放出されます。ヒスタミンは、アレルギー反応や炎症の症状を引き起こす物質として知られていますが、一方で、胃酸の分泌を促進したり、血圧を調整したりするなど、生体にとって重要な役割も果たしています。ヒスタミンは、生体内で様々な生理機能に関与しており、その働きは複雑です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善でドーパミンを増やす

腸内環境とドーパミン

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内細菌叢は、善玉菌、悪玉菌、日和見菌のバランスによって構成されており、このバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、さまざまな病気のリスクが高まります。

ドーパミンは、脳内物質のひとつで、気分や運動機能、意欲などをコントロールする役割を果たしています。ドーパミンは、腸内細菌によって産生されることが知られており、腸内環境が悪化すると、ドーパミンの産生量が低下し、気分障害や運動障害などの症状が現れることがあります。

腸内環境を改善することで、ドーパミンの産生量を高め、気分障害や運動障害の症状を改善することが期待されます。そのためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが重要です。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂取しましょう。悪玉菌を減らすためには、脂っこい食品や甘い食品を控え、適度な運動を心がけましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を改善して肝臓を健康に保つ方法

腸内環境は、肝臓の健康と密接に関係しています。腸内には、善玉菌と悪玉菌の2種類の細菌が生息しており、そのバランスが腸内環境を左右します。善玉菌は、腸の蠕動運動を促進し、有害物質の産生を防いでくれます。一方、悪玉菌は、有害物質を産生し、腸の蠕動運動を阻害することで、便秘や下痢の原因となります。

腸内環境が乱れると、悪玉菌が優位になり、有害物質が腸内に蓄積されるようになります。すると、腸から有害物質が肝臓に運ばれ、肝臓に負担がかかります。これが、肝臓の健康を損なう原因の一つと考えられています。

反対に、腸内環境が良好であると、善玉菌が優位になり、有害物質の産生が抑えられます。すると、腸から有害物質が肝臓に運ばれることが少なくなり、肝臓の負担が軽減されます。これが、肝臓の健康を守ることにつながります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『リポ多糖』

リポ多糖とは、主としてグラム陰性菌の外膜に存在する多糖のことで、LPS(Lipopolysaccharide)と略されます。構造的には、脂質部分であるリピッドAが外膜に埋もれるような形で膜構造を形成し、リピッドAからコアと呼ばれるオリゴ糖領域を介して多糖鎖が伸長しています(多糖が欠落した菌株も存在します)。リポ多糖は病原因子として知られ、体内に侵入したグラム陰性菌の死滅や破壊により、遊離したリポ多糖のリピッドA部分が免疫反応を過剰に亢進し、連続的あるいは同時多発的に重要臓器の機能不全を引き起すことから、内毒素(エンドトキシン)とも言います。リポ多糖によるショック症状をエンドトキシンショックと言い、敗血症ショックの原因因子でもあります。また、リポ多糖の多糖部分は、菌株により特徴的な構造を有することから血清学的な分類に用いられ、O抗原と呼ばれています。大腸菌では現在、O1からO181まで分類されており、よく知られる例としてO157があります。近年、生活習慣病やメタボリックシンドロームの主要要因である慢性炎症に、リポ多糖の体内への移行が関与しているとの説が提唱され、腸内フローラのバランスをとることでこれらを抑制する試みも行われています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『心拍出量』について

腸内環境と心拍出量の関係

腸内環境と心拍出量の関連性を示唆する研究があります。腸内細菌叢の構成は、心拍出量や他の心臓機能の指標に影響を与える可能性があります。例えば、ある研究では、腸内細菌叢の多様性が高いほど、心拍出量が高いことがわかりました。これは、腸内細菌叢の多様性が心臓の健康に有益な影響を与える可能性があることを示唆しています。しかし、腸内環境と心拍出量の関係性はまだ十分に解明されておらず、さらなる研究が必要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と血糖値の関係

さて、腸内細菌と血糖値の関係ですが、腸内細菌には血糖値を上昇させる細菌と下げる細菌の2種類が存在します。健康的な食生活を送ることで、善玉菌が増加して血糖値を下げる働きが強まります。一方、不健康な食生活を送ると、悪玉菌が増加して血糖値を上昇させる働きが強まります。

血糖値の改善のために、腸内細菌のバランスを整えることは重要です。善玉菌を増やすためには、食物繊維やオリゴ糖を多く含む食品を積極的に摂りましょう。また、悪玉菌を減らすためには、脂肪分や糖質を多く含む食品を控えましょう。また、運動も善玉菌を増やし、血糖値を改善するのに効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『電子線滅菌』

電子線滅菌とは、食品や医療機器を滅菌するために電子線を用いる方法です。 電子線は、電子を加速したものであり、物質に照射すると物質中の原子や分子のイオン化を引き起こし、それにより微生物を死滅させます。電子線滅菌は、ガンマ線滅菌やエチレンオキシド滅菌などの他の滅菌方法よりも、短時間で処理でき、大量の製品を低コストで滅菌できるというメリットがあります。また、照射後の商品は無菌試験などによる確認の必要がなく、照射後すぐに出荷できるというメリットもあります。現在は、食品の滅菌や、医療機器、化粧品容器などの滅菌に使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を改善して健康になる『好気性菌』

腸内環境改善と健康

腸内には、1000種類以上、100兆個もの細菌が生息しています。これらの細菌は、食べ物や薬を分解したり、栄養素を吸収したり、免疫機能を担ったりと、私たちの健康にさまざまな影響を与えています。腸内細菌の種類や働きを知り、腸内環境を整えることで、健康維持や増進につなげましょう。

腸内細菌の種類と働き

腸内細菌は、種類によって働きが異なります。主な菌の種類とその働きを紹介します。

* 善玉菌人体に有益な働きをする菌です。乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌などが含まれます。善玉菌は、食べ物を分解して栄養素を吸収し、免疫機能を担います。また、有害な細菌の増殖を抑える働きもあります。

* 悪玉菌人体に有害な働きをする菌です。大腸菌やブドウ球菌、サルモネラ菌などが含まれます。悪玉菌は、食べ物を腐敗させ、有害な物質を産生します。また、腸内環境を悪化させ、下痢や腹痛などの症状を引き起こすこともあります。

* 日和見菌善玉菌でも悪玉菌でもない菌です。コリ菌やプロテウス菌などが含まれます。日和見菌は、通常は人体に無害ですが、免疫力が低下すると悪玉菌のように有害な働きをすることがあります。

Read More

免疫力アップに関する解説

免疫力アップに関する解説 腸内環境改善と牛乳のチカラ

大見出し「腸内環境改善と健康『乳製品(牛乳、またはその一部を原料とし製造した製品の総称。乳製品の定義や成分規格は、乳等省令により定められている。飲用乳そのものは「乳製品」には含まれない。)』」

小見出しの「腸内細菌叢と健康の関係」

腸内細菌叢とは、腸内に生息する細菌の集合体のことで、その種類やバランスが健康に大きく影響することがわかっています。腸内細菌叢が乱れてしまうと、消化器症状やアレルギー、肥満、糖尿病、さらにはうつ病などの疾患のリスクが高まることが報告されています。

腸内細菌叢のバランスを整えるために重要なのが、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌の摂取です。これらの善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑えたり、免疫機能を高めたりする働きがあります。乳製品には、これらの善玉菌が豊富に含まれています。

乳製品を摂取することで、腸内細菌叢のバランスが整えられ、健康維持や増進に役立つことが期待できます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に役立つメラトニン

メラトニン(C13H16N2O2、分子量232.28。トリプトファンから合成される松果体より分泌されるホルモン。中枢性の内因性リズムと環境の明暗で調節される生理活性アミン誘導体。)は、睡眠を改善したり、抗酸化作用や抗炎症作用を有するホルモンです。

メラトニンは、松果体から分泌されるホルモンで、睡眠を調節する役割を持っています。メラトニンの分泌量は、光によって調節されていて、暗くなると分泌量が増加し、明るくなると分泌量が減少します。そのため、夜になると眠くなり、朝になると目覚めるという睡眠リズムが形成されます。

メラトニンは、睡眠を改善するだけでなく、抗酸化作用や抗炎症作用も持っています。抗酸化作用は、体内の活性酸素を除去する働きがあり、抗炎症作用は、炎症を抑制する働きがあります。このため、メラトニンは、がんや心臓病、アルツハイマー病などの予防に効果があると考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に良い『凍結前未加熱食品』とは?

凍結前未加熱食品とは、調理後に凍結直前まで加熱しない冷凍食品のことです。 えびフライなどのフライ類や、コロッケなどの食品で多用されています。凍結前未加熱食品は、調理後すぐに急速に凍結するため、細菌の増殖が抑えられます。また、食品の鮮度や栄養素が損なわれにくく、おいしさを保つことができます。ただし、凍結前未加熱食品は、調理後に加熱する必要があるため、食べる前に十分に加熱する必要があります。また、凍結前未加熱食品は、生鮮食品よりも賞味期限が長いため、保存期間に注意して食べる必要があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 プロピオン酸菌による健康腸づくり

プロピオン酸菌による乳清発酵物は、乳清をプロピオン酸菌(PropionibacteriumfreudenreichiiET-3株)で発酵させた液状の機能性食品素材で、「おなかの調子を整える」等の表示許可を得た特定保健用食品の関与成分である。本素材には数種類のビフィズス菌増殖促進因子(BifidogenicGrowthStimulator(B.G.S.))が含まれており、その中でもDHNA(後述)が主要物質である。したがって、整腸効果を認める摂取量はDHNA量で設定されており、その有効量は1日あたり6.6μgである。

プロピオン酸菌による乳清発酵物の健康効果は、整腸効果に加えて、免疫機能の向上、血圧の低下、コレステロール値の低下、肥満予防、抗癌作用などが報告されている。整腸効果については、プロピオン酸菌による乳清発酵物が腸内細菌のバランスを整え、ビフィズス菌を増やして悪玉菌を減らすことで得られると考えられている。免疫機能の向上については、プロピオン酸菌による乳清発酵物が腸の粘膜を強化し、免疫細胞の働きを高めることで得られると考えられている。血圧の低下については、プロピオン酸菌による乳清発酵物が血管を拡張し、血圧を下げることで得られると考えられている。コレステロール値の低下については、プロピオン酸菌による乳清発酵物が悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を減らし、善玉コレステロール(HDLコレステロール)を増やすことで得られると考えられている。肥満予防については、プロピオン酸菌による乳清発酵物が脂肪の蓄積を抑えることで得られると考えられている。抗癌作用については、プロピオン酸菌による乳清発酵物が癌細胞の増殖を抑制することで得られると考えられている。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善の鍵は『ビタミン』にあり

ビタミンとは、体が成長、生殖、生命維持などのために必須とする微量で生理作用を有する有機成分です。体内で合成系をもたないか、あるいは合成量が必要量に満たないため、食物から摂取する必要があります。脂溶性と水溶性の2つに大別され、ヒトでは前者は4種、後者は9種類があります。

脂溶性ビタミンは、A、D、E、Kの4種類です。これらは、体内に蓄積されるため、過剰摂取に注意が必要です。一方、水溶性ビタミンは、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、ビタミンCの9種類です。これらは、水に溶けやすく、体内に蓄積されないので、毎日摂取する必要があります。

ビタミンは、健康維持に不可欠な栄養素です。ビタミンが不足すると、様々な健康上の問題を引き起こす可能性があります。例えば、ビタミンAが不足すると、夜盲症や角膜軟化症などの目の病気を引き起こす可能性があります。ビタミンDが不足すると、骨粗鬆症やくる病などの骨の病気を引き起こす可能性があります。ビタミンEが不足すると、貧血や神経障害などの病気を引き起こす可能性があります。ビタミンKが不足すると、出血しやすい状態になる可能性があります。ビタミンB1が不足すると、脚気などの病気を引き起こす可能性があります。ビタミンB2が不足すると、口内炎や皮膚炎などの病気を引き起こす可能性があります。ビタミンB6が不足すると、貧血や神経障害などの病気を引き起こす可能性があります。ビタミンB12が不足すると、貧血や神経障害などの病気を引き起こす可能性があります。ナイアシンが不足すると、ペラグラなどの病気を引き起こす可能性があります。パントテン酸が不足すると、疲労や食欲不振などの病気を引き起こす可能性があります。ビオチンが不足すると、皮膚炎や脱毛などの病気を引き起こす可能性があります。葉酸が不足すると、貧血や神経障害などの病気を引き起こす可能性があります。ビタミンCが不足すると、壊血病などの病気を引き起こす可能性があります。

したがって、健康を維持するためには、ビタミンをバランスよく摂取することが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康『国民健康・栄養調査』

国民健康・栄養調査とは、国民の栄養・食生活に関するデータを提供し、栄養政策の基盤となる調査です。毎年11月に厚生労働省が行う調査で、全国から無作為に抽出された300単位区の世帯(約6千世帯)及び世帯員(約2万人)を対象として、身体状況調査、栄養摂取状況調査、生活習慣調査の三つの要素から成り立っています。この調査は、「健康日本21」の評価や生活習慣病対策の推進にも不可欠な調査となっています。

国民健康・栄養調査は、1946年より毎年実施されている「国民栄養調査」を前身としています。2002年までは「栄養改善法」に基づいて行われていましたが、2003年からは「健康増進法」に基づいて行われています。国民健康・栄養調査の結果は、国民の栄養・食生活の状況を把握し、栄養政策を立案・実施するための重要な資料となっています。また、国民の健康増進や生活習慣病対策にも役立てられています。

Read More