腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 ボツリヌス菌

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

毒素型食中毒とは、食品中で細菌が増殖し、その時産出して蓄積された毒素を接取することで発症する食中毒症のことです。 毒素型食中毒起因菌として有名なものは、黄色ブドウ球菌・セレウス菌およびボツリヌス菌が挙げられます。

毒素型食中毒の症状は、菌の種類や毒素の種類によって異なりますが、一般的には、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などの消化器症状が現れます。重症例では、脱水症状やショックを引き起こすこともあります。

毒素型食中毒を防ぐためには、食品を正しく取り扱うことが重要です。 食品を調理する際は、十分に加熱し、調理後はすぐに食べるか、冷蔵または冷凍保存するようにしましょう。また、食品を保存する際は、賞味期限や消費期限を守り、開封後はできるだけ早く食べきるようにしましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善する食品

F値とは、缶詰・レトルト食品などの殺菌工程管理に使われる数値です。全工程を通した加熱効果が、121℃で何分間の殺菌効果に相当するかを表しています。F値の単位は分です。通常、F値はボツリヌス菌に対する12Dを基準として計算されます。D120値0.2分として、12Dは0.2×12=2.4となります。

F値を求める式は次の通りです。

F値 =加熱時間(分) × 温度係数

温度係数は、加熱温度によって決まります。例えば、121℃の温度係数は1.0、110℃の温度係数は0.68、100℃の温度係数は0.4です。

F値は、缶詰・レトルト食品の殺菌工程管理に欠かせない数値です。F値を適切に設定することで、食品の安全性を確保することができるのです。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~ボツリヌス菌の真実~

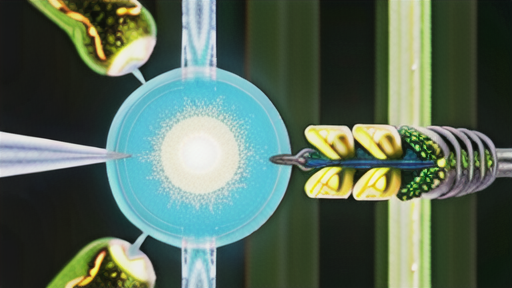

ボツリヌス菌とは、土壌や海水中などに生息するグラム陽性の桿菌であり、偏性嫌気性菌であるため、酸素のない環境でしか増殖しません。ボツリヌス菌は、芽胞を形成することができ、芽胞は熱や乾燥、放射線に強く、長期間生存することができます。ボツリヌス菌は、芽胞の状態から発芽して増殖すると、ボツリヌス毒素を産生します。ボツリヌス毒素は、神経毒であり、筋肉麻痺を引き起こします。ボツリヌス毒素は、食品中に産生された場合、ボツリヌス症を引き起こすことがあります。ボツリヌス症は、筋肉麻痺を引き起こし、呼吸困難や嚥下困難などを引き起こす重篤な病気です。

ボツリヌス菌には、A型からG型までの7種類のボツリヌス毒素を産生する菌が存在します。それぞれのボツリヌス毒素は、異なる症状を引き起こすことが知られており、ボツリヌス症の症状は、ボツリヌス毒素の種類によって異なります。ボツリヌス菌は、土壌や海水中などに広く分布しており、また、食品中のボツリヌス菌は、加熱によって死滅しますが、ボツリヌス毒素は熱に強く、加熱しても死滅しません。そのため、ボツリヌス症を防ぐためには、ボツリヌス菌の増殖を抑えることが重要です。ボツリヌス菌の増殖を抑えるためには、食品を適切に保存することが重要であり、特别是に真空パックされた食品は、ボツリヌス菌の増殖が起きやすいので、注意が必要です。

Read More