健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 健康

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説

胆道がんの予防にも腸内環境を整えることが大切です。腸内環境が悪化すると、発がん性物質が生成されやすくなり、胆道がんのリスクが高まる可能性があります。一方、腸内環境を良好に保つことで、発がん性物質の生成を抑え、胆道がんのリスクを下げることができます。

腸内環境を整えるためにできることはたくさんあります。まず、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂るようにしましょう。食物繊維は、腸内細菌のエサとなり、腸内細菌のバランスを整えるのに役立ちます。食物繊維は、玄米、野菜、果物などに多く含まれています。

また、発酵食品を摂ることも腸内環境を整えるのに効果的です。発酵食品には、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が豊富に含まれており、腸内細菌のバランスを整えてくれます。発酵食品には、ヨーグルト、納豆、味噌、漬物などがあります。

さらに、適度な運動も腸内環境を整えるのに役立ちます。運動をすると、腸が刺激され、腸内細菌のバランスが整いやすくなります。また、運動は、ストレス解消にも効果的であり、ストレスが腸内環境に悪影響を与えることを防ぐことができます。

これらのことに気を付けることで、腸内環境を整え、胆道がんのリスクを下げることができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

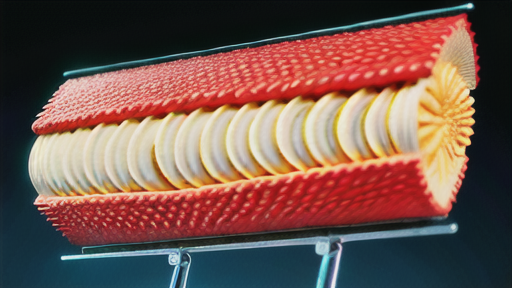

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康:ラメラ構造脂質の役割

ラメラ構造脂質とは、セラミドの様な油と水両方の性質を持った脂質分子が規則正しく配列して作られ、工業的に作られた、微粒子のことを言います。 水と油は混ざり合わない性質があり、水は水に、油は油に引き付け合う傾向があります。微粒子は、水溶性成分を油溶性成分に取り込んだり、逆に油溶性成分を水溶性成分に取り込んだりすることができます。これが、ラメラ構造脂質が肌に潤いを与えたり、肌荒れを防いだりする効果をもたらす仕組みです。ラメラ構造脂質は、さまざまなスキンケア製品に使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に重要な『嫌気性芽胞菌』とは?

嫌気性芽胞菌とは、嫌気的(酸素がない)条件で生育するクロストリディウム(Clostridium)属細菌を指すことが多いです。芽胞とは、細菌が不適切な環境下で生育する場合、遺伝物質を保護するために形成する耐久性の高い構造です。この芽胞は、高温、低温、放射線、化学薬品など、さまざまなストレス条件に耐えることができます。

嫌気性芽胞菌は広く分布しており、土壌、水、食品など様々な環境に生息しています。嫌気性芽胞菌の中には、食品を腐敗させたり、ヒトや動物に病気を引き起こすものもあります。例えば、ボツリヌス菌は、ボツリヌス症という致死的な中毒症を引き起こす可能性があります。

しかし、嫌気性芽胞菌の中には、ヒトの健康に有益な菌も存在します。例えば、プロバイオティクスと呼ばれる細菌の一種である乳酸菌は、腸内環境を整え、免疫力を高める効果があるとされています。乳酸菌は、ヨーグルト、チーズ、味噌などの発酵食品に多く含まれています。

嫌気性芽胞菌は、ヒトの健康に良い影響と悪い影響の両方を持ちます。食品の安全性を確保するためには、嫌気性芽胞菌による汚染を防ぐことが重要です。また、プロバイオティクスを摂取することで、腸内環境を整え、健康を維持することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に欠かせない『フラットサワー』とは?

フラットサワーとは、缶詰やレトルト殺菌食品において、殺菌が不十分な場合に発生する可能性がある酸味や酸臭のことです。 バチルス・スチエロテルモフィルスという細菌が繁殖することが原因で発生します。嫌気・好熱性細菌であるバチルス・スチエロテルモフィルスは、食品中のたんぱく質や糖分を分解しながら繁殖し、酸を生成します。

フラットサワーが発生すると、食品が酸っぱくなったり、異臭がしたり、食感が変わったりするなどの変化が生じます。また、食品の品質が低下し、食中毒の原因となる可能性があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~豚コレラ菌の知られざる側面

豚コレラ菌とは?

豚コレラ菌は、1885年にドイツの学者サルモンによって発見されたサルモネラ属の一種です。豚コレラ菌は、豚やイノシシに対して宿主適合性をもつ細菌で、豚コレラという病気の原因となります。豚コレラは、豚に感染すると発熱、食欲不振、下痢などの症状を引き起こし、死に至ることもあります。豚コレラ菌は、豚の肉や内臓を介して感染することが多く、豚コレラが発生した地域では、豚の移動が制限されるなどの防疫措置が取られます。

Read More

その他

その他 腸内環境改善と健康『ロコモティブシンドロームとの関連性』

運動器に障害を起こし、歩行や日常生活に不自由をきたすロコモティブシンドロームとはどのようなものなのでしょうか。ロコモティブシンドロームは、骨粗鬆症、変形性関節症・変形性脊椎症、サルコペニアなどの疾患をまとめて指す言葉です。骨粗鬆症は、骨がスカスカになってもろくなり、転倒などで骨折しやすくなる病気です。変形性関節症・変形性脊椎症は、関節や脊椎の軟骨がすり減って痛みが出たり、動かしにくくなったりする病気です。サルコペニアは、筋肉量が減少して身体機能が低下する病気です。ロコモティブシンドロームは、健康寿命を短縮させ、介護が必要になる原因となることもあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『土壌菌の役割』

土壌菌とは、主に土壌中に生息する細菌の総称です。土壌菌は、有機物や無機物をエネルギー源として生存し、生育するのに有機物を必要とする有機栄養細菌と、無機物だけで生育し有機物を必要としない無機栄養細菌の2種類に大別されます。多くの土壌菌は有機栄養細菌に属し、アンモニアを亜硝酸に変える作用をする亜硝酸菌、亜硝酸を硝酸に変える硝酸菌、硫黄の循環に関する硫黄細菌、鉄を酸化する鉄酸化菌などは無機栄養細菌に属しています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

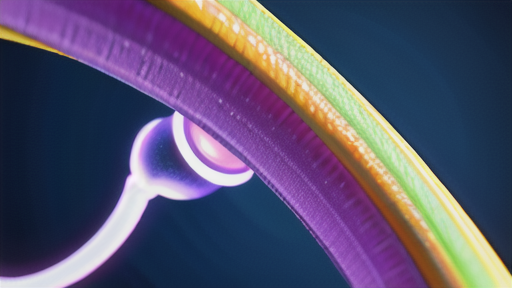

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ~ルシフェラーゼの役割とは?~

発光酵素の役割とは?

発光酵素は、発光バクテリアやホタルなどの生物発光において、発光物質が光を放つ化学反応を触媒する作用をもつ酵素です。発光酵素は、生物の体内で発光物質の化学構造を変化させ、光エネルギーを放出させます。この光エネルギーは、生物のコミュニケーション、獲物の誘引、捕食者の回避など、様々な目的で使用されます。

例えば、ホタルは、発光酵素を利用して、オスとメスが互いに引き合うようにコミュニケーションをとっています。また、深海魚の中には、発光酵素を利用して、獲物を誘き寄せるものもいます。さらに、一部の動物は、発光酵素を利用して、捕食者から身を守るために、体を発光させています。

最近では、発光酵素は、食品衛生の現場で洗浄確認試験として行われるATP検査の触媒としても利用されています。ATP検査は、食品の表面に付着している細菌やウイルスなどの微生物を検出するための検査方法です。ATP検査では、発光酵素が微生物のATPと反応して発光することで、微生物の存在を検出します。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を改善して健康になる『好気性菌』

腸内環境改善と健康

腸内には、1000種類以上、100兆個もの細菌が生息しています。これらの細菌は、食べ物や薬を分解したり、栄養素を吸収したり、免疫機能を担ったりと、私たちの健康にさまざまな影響を与えています。腸内細菌の種類や働きを知り、腸内環境を整えることで、健康維持や増進につなげましょう。

腸内細菌の種類と働き

腸内細菌は、種類によって働きが異なります。主な菌の種類とその働きを紹介します。

* 善玉菌人体に有益な働きをする菌です。乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌などが含まれます。善玉菌は、食べ物を分解して栄養素を吸収し、免疫機能を担います。また、有害な細菌の増殖を抑える働きもあります。

* 悪玉菌人体に有害な働きをする菌です。大腸菌やブドウ球菌、サルモネラ菌などが含まれます。悪玉菌は、食べ物を腐敗させ、有害な物質を産生します。また、腸内環境を悪化させ、下痢や腹痛などの症状を引き起こすこともあります。

* 日和見菌善玉菌でも悪玉菌でもない菌です。コリ菌やプロテウス菌などが含まれます。日和見菌は、通常は人体に無害ですが、免疫力が低下すると悪玉菌のように有害な働きをすることがあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ~腸管上皮細胞を守ろう~

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、私たちの健康に密接に関わっています。腸内には、100兆個以上の細菌が生息しており、その細菌の種類やバランスが、私たちの健康に影響を与えているのです。腸内細菌は、食べ物を消化・吸収したり、栄養素を作ったり、免疫機能を強化したりするなど、さまざまな働きをしています。

腸内環境が悪化すると、腸内細菌のバランスが崩れ、悪玉菌が増えてしまいます。悪玉菌が増えると、腸内の炎症を引き起こしたり、有害物質を産生したりします。これらは、リーキーガット症候群や、過敏性腸症候群、クローン病、潰瘍性大腸炎などの腸の病気につながる可能性があります。また、腸内環境の悪化は、肥満や糖尿病、動脈硬化、がんなどの生活習慣病のリスクを高めることもわかっています。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康 〜ボツリヌス食中毒を防ぐために知っておきたいこと〜

ボツリヌス食中毒とは、食品に含まれるボツリヌス菌(Clostridium botulinum)が増殖して神経毒を産生し、これに汚染された食品を喫食して引き起こされる毒素型の細菌性食中毒です。食餌性ボツリヌス症ともいいます。

ボツリヌス菌は土壌や水中に広く分布しており、食品の製造・流通の過程で食品に付着することがあります。ボツリヌス菌は嫌気性菌であるため、酸素のない環境で増殖します。また、ボツリヌス菌の増殖に適した温度は20~40℃とされています。

ボツリヌス食中毒の症状は、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、神経麻痺などです。神経麻痺は、視力障害、複視、言語障害、呼吸困難など、さまざまな症状を引き起こす可能性があります。ボツリヌス食中毒は、重症になると死に至ることもあるため、注意が必要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康|無加熱摂取冷凍食品

腸内環境は、腸の中に棲息する細菌叢のバランスのことです。腸内環境が良い状態であると、腸の働きが正常に行われ、病気になりにくくなります。逆に、腸内環境が悪い状態であると、腸の働きが低下し、様々な病気にかかりやすくなります。

近年、腸内環境と健康の関係が注目されています。腸内細菌は、食べ物から栄養を摂取したり、ビタミンを合成したりするなど、様々な働きをしています。また、腸内細菌は免疫系にも影響を与え、病気に対する抵抗力を高めてくれるのです。近年、マウスの実験では、腸内細菌のバランスが崩れると、肥満や糖尿病、心臓病などの生活習慣病のリスクが高まることがわかっています。腸内環境を改善することで、これらの病気の予防や改善にもつながるのです。

腸内環境を改善するには、食生活を見直すことが大切です。食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂ることで、腸内細菌のバランスを整えることができます。また、ストレスを溜めすぎないようにしたり、適度な運動をしたりすることも腸内環境を改善するのに役立ちます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『商業的殺菌』とは

商業的殺菌は、その食品に存在する菌を完全に失活させることを目的とした加熱処理方法ではありません。加熱殺菌は、危害度の高い微生物の殺菌を目的として行われる加熱処理方法であり、食品の製造や加工の工程で行われます。

商業的殺菌は、食中毒の原因となる細菌を殺菌するために食品を一定の温度で加熱するプロセスです。このプロセスにより、食品を安全に消費することが可能になりますが、腸内環境を改善するのに必要な善玉菌も殺菌されてしまいます。

善玉菌は、腸内環境を整え、消化吸収を促進し、免疫力を高めるなど、健康に重要な役割を果たしています。善玉菌が殺菌されてしまうと、腸内環境が乱れ、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

商業的殺菌の弊害を避けるためには、発酵食品や食物繊維を多く含む食品を積極的に摂ることが大切です。発酵食品には、善玉菌が豊富に含まれており、腸内環境を整える効果があります。食物繊維は、善玉菌のエサとなるため、善玉菌を増やすのに効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 低温カビと腸内環境の改善:健康維持のためにできること

低温カビとは、低温でも生育できるカビの一種です。 最低生育温度が0℃~-10℃付近まで達するものも存在します。低温カビはペクチン分解酵素を有しており、冷蔵青果物を軟化・腐敗させます。また、脂肪分解力が強いものも多く、冷蔵食肉や乳製品の油脂の変敗の原因となります。

低温カビは、土壌、水、空気など、さまざまな環境に生息しています。食品以外にも、木材、紙、繊維製品など、さまざまなものを腐敗させることがあります。低温カビの繁殖を抑えるためには、食品を適切に保存することが大切です。冷蔵保存や冷凍保存を適切に行い、食品の鮮度を保つようにしましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康にリンゴ酸は効果的

リンゴ酸は、多くの植物ジュースに含まれるヒドロキシジカルボン酸の一つです。天然に存在するのはL-リンゴ酸で、クエン酸回路のメンバーとして、またリンゴ酸-オキサロ酢酸シャトルにおいてはミトコンドリア内へのNADHの間接的輸送に関わり、エネルギー代謝上重要な役割を果たしています。

リンゴ酸の効果

リンゴ酸は、腸内環境の改善に効果があることが知られています。リンゴ酸は、腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことで、腸内環境を整える効果があります。また、リンゴ酸は、腸内の蠕動運動を促進することで、便秘の改善にも効果があります。さらに、リンゴ酸は、抗酸化作用があり、腸内の炎症を抑制する効果もあります。

リンゴ酸は、腸内環境の改善だけでなく、疲労回復、美肌、ダイエットなどにも効果があると言われています。リンゴ酸は、疲労回復に効果があるクエン酸の仲間で、疲労回復に効果があることが知られています。また、リンゴ酸は、美肌効果があり、シミやシワを改善する効果があると言われています。さらに、リンゴ酸は、ダイエット効果があり、脂肪燃焼を促進することで、体重を減らす効果があると言われています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『特別用途食品』

特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示する食品のことです。 病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳及びえん下困難者用食品、特定保健用食品、などの種類があります。特別用途食品のうち、病者用食品のうち、低タンパク質食品、アレルゲン除去食品の許可基準があるものは適合性の審査を受け、個別に審査され、消費者庁による許可を受けたものは特別の用途に適する旨の表示が認められます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて健康に『エネルギー(熱量のこと。単位はカロリー、記号はcal。1カロリー(cal)は水1gを14.5°Cから15.5°Cまで1度上昇させるのに必要なエネルギーである。1,000cal=1kcal。ある物質の熱量価が100kcalであるとすると、そのすべてが放出されると100kgの水を1度上昇させる熱量をもつことになる。)』をアップ

腸内環境と健康の関係

人間の腸内には100兆個以上の細菌が生息していると言われています。これらの細菌は、善玉菌と悪玉菌に分けられます。善玉菌は、体に良い働きをする細菌で、悪玉菌は、体に悪い働きをする細菌です。腸内環境が悪化すると、悪玉菌が増え、善玉菌が減ってしまいます。これにより、腸内環境が乱れ、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

腸内環境が悪化すると、肥満や糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病のリスクが高まります。また、免疫力が低下して、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなったり、アレルギーを発症しやすくなったりする可能性もあります。さらに、腸内環境の悪化は、うつ病などの精神疾患の発症にも関連していると言われています。

逆に、腸内環境が良好だと、免疫力が向上して、感染症にかかりにくくなります。また、善玉菌が腸内環境を整えることで、肥満や生活習慣病のリスクを減らすことができます。さらに、腸内環境が良好だと、精神状態が安定し、うつ病などの精神疾患の発症を防ぐ効果もあると言われています。

腸内環境を良好に保つためには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取することが効果的です。食物繊維は、善玉菌の餌になるため、善玉菌を増やすことができます。また、発酵食品を摂取することも効果的です。発酵食品には、善玉菌が含まれており、腸内環境を改善することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 クエン酸で腸内環境改善!健康維持に役立てる方法

腸内環境改善と健康『クエン酸(C6H8O7、分子量192.13。2-ヒドロキシプロパン1、2、3-トリカルボン酸。柑橘類、野菜、動物組織に含まれる。微生物のクエン酸発酵により作られる。食品添加物の酸味料として清涼飲料、ソースなどに添加される。生体内ではクエン酸回路の重要な中間体で、アセチルCoAとオキサロ酢酸からクエン酸シンターゼにより生成する。ホスホフルクトキナーゼを阻害し解糖系を抑制し、アセチルCoAカルボキシラーゼを促進して脂肪酸の合成を促進するなど解糖、脂肪酸合成の調節をする。)』

-# クエン酸とは?

クエン酸は、化学式C6H8O7を持つ有機酸です。分子量は192.13で、白色結晶または無色液体として存在します。クエン酸は、柑橘類や野菜に多く含まれるほか、動物の組織にも含まれています。微生物による発酵によって生成することもでき、食品添加物として清涼飲料水やソースなどに添加されます。生体内ではクエン酸回路の重要な中間体であり、アセチルCoAとオキサロ酢酸からクエン酸シンターゼによって生成されます。クエン酸は、解糖系や脂肪酸合成を調節する役割も果たしています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境改善と健康『細胞侵入性大腸菌(=腸管侵入性大腸菌(EIEC)。病原性を示す大腸菌のうち、細胞侵入性をもつ。症状は下痢、発熱、腹痛など赤痢と同様の症状を示す。国内の発生例の多くは旅行者下痢症。)』

腸内環境は、ヒトの健康に大きく影響するといわれています。腸内には、1000種類以上、100兆個以上もの細菌が生息しており、これらは「腸内細菌叢」と呼ばれています。腸内細菌叢は、様々な働きを持っており、食べ物の消化・吸収を助けたり、有害物質を分解したり、免疫機能を高めたりしています。

腸内環境が乱れると、腸内細菌叢のバランスが崩れ、様々な健康被害を引き起こす可能性があります。例えば、下痢や便秘、腹痛などの症状が現れたり、免疫力が低下して感染症にかかりやすくなったり、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まったりするといわれています。

そのため、腸内環境を改善することは、健康維持のために非常に重要です。腸内環境を改善するためには、食物繊維を多く含む食品を積極的に食べたり、発酵食品を摂ったり、適度な運動をしたりすることが大切です。また、ストレスを溜めないようにすることも重要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『蛍光法』について

腸内環境改善の重要性

腸は、人間が生きていくために欠かせない器官です。食べ物を消化吸収するだけでなく、体内の老廃物を排泄する役割も担っています。また、腸内には、善玉菌と悪玉菌がバランスを保ちながら存在しています。このバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、様々な健康被害を引き起こす可能性があります。

腸内環境が悪化すると、以下の症状が現れることがあります。

* 便秘や下痢

* 腹痛や腹部の膨満感

* 疲労感や倦怠感

* 肌荒れや吹き出物

* 口臭や体臭

* 肥満

* 糖尿病

* 高血圧

* 心疾患

* がん

これらの症状は、腸内環境が悪化することで、体に負担がかかり、様々な病気を引き起こしている可能性があります。

腸内環境を改善するには、以下のことに注意しましょう。

* 食物繊維を多く摂る

* 発酵食品を食べる

* 適度な運動をする

* 十分な睡眠をとる

* ストレスを溜めない

これらのことに注意することで、腸内環境を改善し、健康維持に努めることができます。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康 – 下痢性大腸菌の危険性を知る

下痢性大腸菌とは?

下痢性大腸菌は大腸菌の一種で、ヒトや動物の腸管内に常在する細菌である。しかし、そのすべてが病原体というわけではなく、人体に害を及ぼさないものも多数存在する。下痢性大腸菌は、ヒトに下痢を引き起こすことが知られており、食中毒の原因となる細菌の代表格である。下痢性大腸菌は、腸管内で毒素を産生して腸粘膜を破壊し、下痢、腹痛、発熱などの症状を引き起こす。また、下痢性大腸菌の中には、溶血性毒素を産生して赤血球を破壊する病原性大腸菌(STEC)も存在する。STECは、重症化すると溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こす可能性がある。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『乾式培地法』

乾式培地法とは、食品衛生検査指針微生物編2004で示された細菌検査法の1種で、寒天平板など水分を多く含む培地に代わり、成分を塗抹して乾燥させたシート型やシャーレ型の培地を使用する検査法です。

乾式培地法は、従来の寒天培地法に比べて、操作が簡便で、培地の調製や滅菌の手間が省け、また、培地の持ち運びや保管が容易であるという特徴があります。

また、乾式培地法は、短時間で結果が得られるため、迅速な細菌検査を行うことができます。

乾式培地法は、食品、水、土壌などの様々な検体から細菌を検出するために使用することができ、食品業界、水質検査機関、環境検査機関などで広く利用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ロット』徹底解説

ロットとは検査の対象となる原材料、製品、半製品などの集まり(母集団)のこと。国内では基本的に1ロットにつき1検査すればよいことになっているが、海外ではロットの大きさにより、検査数を変える方法が主流である。ロットの大きさは製品によって異なるが、一般的に1ロットは同じ製造ラインで、同じ原材料を使って作られた製品の集まりである。例えば、ある食品工場で1日に1000個の製品を製造した場合、その1000個の製品が1ロットとなる。

ロットの検査は、製品の品質や安全性を確保するために重要な工程である。検査では、製品の外観、重量、味、栄養価などをチェックする。また、製品中に有害物質が含まれていないかどうかも検査する。ロット検査に合格した製品は、市場に出荷される。

ロットの大きさは、製品の品質や安全性を確保するために重要である。ロットが大きすぎると、製品の品質や安全性が確保できない可能性がある。また、ロットが小さすぎると、製品の品質や安全性を確認できない可能性がある。そのため、ロットの大きさは製品によって適切に設定する必要がある。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~内臓脂肪を減らすためのヒント~

内臓脂肪とは何か

内臓脂肪とは、主に消化管、腸間膜周囲に蓄積した脂肪のことです。皮下脂肪とは異なり、内臓脂肪は運動療法により燃焼しやすいという特徴があります。内臓脂肪は、メタボリックシンドロームの基盤となる脂肪であり、心臓病、脳卒中、糖尿病、脂肪肝などの生活習慣病のリスクを高めます。

内臓脂肪は、皮下脂肪よりも活性が高く、様々な物質を産生しています。これらの物質には、炎症性サイトカインやアディポネクチンなどがあり、これらが生活習慣病の発症に関与していると考えられています。

内臓脂肪を減らすためには、食生活の改善、運動、十分な睡眠などが有効です。食生活では、脂っこいものや甘いものを控え、野菜や果物、魚などの健康的な食品を積極的に摂るようにしましょう。運動は、週に2~3回、30分以上の中強度の運動を継続的に行うようにしましょう。また、十分な睡眠をとることで、内臓脂肪が蓄積されるのを防ぐことができます。

Read More