腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 健康

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

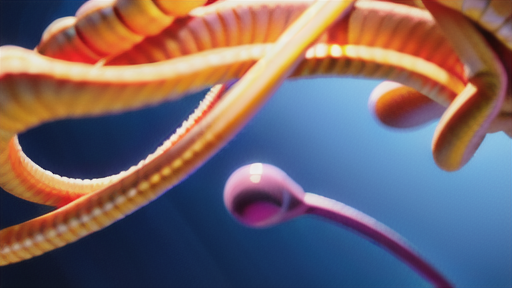

腸内環境とは、腸内に存在する細菌などの微生物と、それらが住み着く環境のことです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が生息しており、これらがバランスよく存在することで、健康を維持することができます。善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑え、日和見菌の働きを抑制することで、腸内環境を整えています。悪玉菌は、有害物質を産生し、腸内の炎症を引き起こすなどの悪影響を及ぼします。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢になるかによって、善玉菌の働きを助けるか、悪玉菌の働きを助けるかのどちらかに傾く細菌です。

腸内環境が乱れると、悪玉菌が増殖し、善玉菌が減少することで、腸内の炎症が起こりやすくなり、下痢、便秘、腹痛などの症状が現れます。また、腸内環境の乱れは、肥満、糖尿病、動脈硬化、がんなどの慢性疾患の発症リスクを高めることもわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『酸化還元電位(ORP)について』

酸化還元電位(ORP)とは、物質が電気を放出する(酸化)、または受け取る(還元)する能力を表す尺度のことです。 単位はボルト(V)で表され、数値が高いほど酸化力が高いことを意味します。一般的に、酸化還元電位が+200mV以上のものは好気性菌、-200mV以下のものは嫌気性菌と呼ばれます。好気性菌は酸素を必要として生活するのに対し、嫌気性菌は酸素がない環境で生活することができます。

酸化還元電位は、細菌の増殖に影響を与えます。好気性菌は酸化還元電位が高い環境で、嫌気性菌は酸化還元電位が低い環境で生育します。また、酸化還元電位は、食品の腐敗にも影響を与えます。酸化還元電位が高い食品は、酸化されやすく、腐敗しやすい傾向があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善でアルコール性肝障害を予防

アルコール性肝障害とは、アルコールを長期に大量に摂取することにより生じる肝臓の病気である。 アルコール性肝障害には、アルコール性脂肪肝、アルコール性肝炎、アルコール性肝線維症、アルコール性肝硬変症の4つのタイプがある。

アルコール性脂肪肝は、アルコール性肝障害の初期病変であり、肝臓に中性脂肪やコレステロールが溜まった状態である。アルコール性肝炎は、肝細胞が破壊され肝酵素(AST、ALT、γ-GPT)の値が上昇する。アルコール性肝線維症は、アルコール性脂肪肝が進行した状態で、肝細胞の周囲や中心静脈に細い線維ができるため肝機能が低下する。アルコール性肝硬変症は、さらに病態が進行し、線維成分が蓄積して肝臓が硬くなった状態で、体の免疫細胞の1つである好中球の貪食作用が低下し、感染症に罹患しやすくなる。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『過酸化水素』

過酸化水素は、腸内環境に影響を与える可能性がある物質です。過酸化水素は、殺菌や漂白、消毒など、さまざまな用途で使用されていますが、腸内環境への影響についてはまだ十分にわかっていません。

過酸化水素が腸内環境に影響を与える可能性を指摘する研究はいくつかあります。たとえば、ある研究では、過酸化水素を投与されたラットの腸内で、腸内細菌叢のバランスが変化し、有害な細菌が増加することがわかりました。また、別の研究では、過酸化水素を投与されたマウスの腸内で、炎症反応が起きることがわかりました。

これらの研究結果は、過酸化水素が腸内環境に悪影響を与える可能性を示唆しています。しかし、過酸化水素が腸内環境に影響を与えるメカニズムについてはまだ十分にわかっていません。また、過酸化水素を摂取したときに腸内環境にどのような影響が現れるかは、個人によって異なる可能性があります。

過酸化水素を摂取する際には、腸内環境への影響に注意することが大切です。過酸化水素を摂取しすぎると、腸内環境が乱れ、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に潜む危険性『殺菌剤』

殺菌剤は腸内環境にどのような影響を与えるか

殺菌剤は、細菌などの微生物を殺すまたはその増殖を抑える化学物質です。殺菌剤は、医療、農業、食品保存など、さまざまな分野で使用されています。しかし、殺菌剤は腸内環境に悪影響を与える可能性があります。

殺菌剤は、腸内に存在する善玉菌や悪玉菌を無差別に殺してしまいます。善玉菌は、腸内環境を良好に保ち、免疫力を高める働きがあります。一方、悪玉菌は、腸内環境を悪化させ、感染症を引き起こす可能性があります。殺菌剤は、善玉菌と悪玉菌を無差別に殺すことで、腸内環境のバランスを崩し、腸内環境を悪化させてしまいます。

腸内環境が悪化すると、さまざまな健康被害を引き起こす可能性があります。腸内環境が悪化すると、下痢や便秘などの消化器系のトラブルを引き起こしやすくなります。また、腸内環境が悪化すると、肥満、糖尿病、動脈硬化などの生活習慣病を引き起こしやすくなります。さらに、腸内環境が悪化すると、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。

そのため、殺菌剤をむやみに使用することは避けなければなりません。殺菌剤を使用する際には、必ず使用上の注意をよく読み、正しく使用することが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 あなたの腸内環境は整っていますか?

腸内環境とは?

腸内環境とは、腸内に生息する細菌の分布やバランスを指します。腸管は約1000種類、約100兆個の細菌が棲みつき、健康維持に重要な役割を果たしています。腸内細菌には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類があり、善玉菌が優勢な状態が健康な腸内環境です。善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑え、有害物質を分解し、免疫力を高める働きがあります。一方、悪玉菌は、有害物質を産生し、腸内環境を悪化させ、健康に悪影響を及ぼします。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢かによって働きを変える細菌です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~直接顕鏡法について~

腸内環境改善と健康「直接顕鏡法(培養などの手順を用いず、検体を直接、拡大鏡や顕微鏡などで観察する方法。)」

腸内環境の重要性

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌が共存しており、このバランスが崩れると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。善玉菌は、食物を分解して栄養を生成したり、悪玉菌の増殖を抑えたりする働きがあります。また、善玉菌は、免疫機能を強化し、感染症から体を守る働きもしています。一方、悪玉菌は、腸内で有害物質を産生したり、腸壁を傷つけたりする働きがあります。悪玉菌が増殖すると、下痢や腹痛、便秘などの症状を引き起こすだけでなく、大腸がんのリスクを高める可能性もあります。

Read More

免疫力アップに関する解説

免疫力アップに関する解説 腸内環境改善と健康『整腸作用』

整腸作用(整腸作用とは、おなかの調子を整えることを意味します。もっとも身近に体感できることとして、便秘や下痢などの便通異常を改善することにより、毎日規則正しく便通がある状態を保つことがあげられます。また、おなかの中のビフィズス菌や乳酸菌などの有用菌を増やして、大腸菌やウェルシュ菌などの有害菌を減らすことも整腸作用の一つです。さらに腸内フローラのバランスを改善することで、有害菌がつくる発がん関連物質などの腐敗産物の量を減少させると考えられています。 プロバイオティクスの中には、このような優れた整腸作用が科学的に証明され、特定保健用食品の関与成分として認められているものがあり、腸内フローラのバランスや腸内環境と便通の状態との関係が注目されています。これらの整腸作用を発現させるには摂取したプロバイオティクスが胃液や胆汁で死なずに、生きて腸まで到達することが必須の条件です。)」とは?

整腸作用とは、おなかの調子を整えることを意味します。 便秘や下痢などの便通異常を改善し、毎日規則正しく便通がある状態を保つことがあげられます。また、おなかの中のビフィズス菌や乳酸菌などの有用菌を増やして、大腸菌やウェルシュ菌などの有害菌を減らすことも整腸作用の一つです。さらに腸内フローラのバランスを改善することで、有害菌がつくる発がん関連物質などの腐敗産物の量を減少させると考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

フェノール類とは、ベンゼン環に水酸基を持つ化合物の総称です。 フェノール類は、その種類によって様々な性質や用途を持っています。単純な構造のフェノール類としてフェノールやフェノールにメチル基が1つ結合したクレゾールがあります。クレゾールにはメチル基の位置によって、オルト、メタ、パラの3種類があります。フェノールとパラクレゾールは、タンパク質に含まれているアミノ酸の一種であるチロシンから特定の腸内細菌の作用により産生されます。一部は腸から吸収され、血液を介して体内を循環し、最終的に尿中へ排泄されます。生体内で様々な悪影響を示すことから、血液や尿中のこれらの濃度は、腸内環境の悪化の指標になるものと考えられています。近年、悪影響の一つとして肌荒れにも関与することが分かってきました。一方、プロバイオティクスやプレバイオティクスの摂取は、血液中のフェノールやパラクレゾールの量を低下させて肌荒れを改善したことから、腸だけでなく肌にも有益な作用を示すことが期待されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 サカゲカビが切り拓く腸内環境改善の未来

サカゲカビ(Rhizidiomyces。かつては鞭毛菌類含まれるカビと認識されていたが、今は菌類ではなくより下等な原生生物の1種とされている。食品加工にはあまり関与しない。)とは、水生環境に広く生息する原生生物の一種です。単細胞生物であり、鞭毛を使って移動します。サカゲカビは、バクテリアや藻類などの微生物を捕食して生活しています。サカゲカビは、自然界の食物連鎖において重要な役割を果たしています。また、サカゲカビは、土壌中の有機物を分解し、植物の成長を促進する働きもあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:ナトリウムの役割

ナトリウムとは?

ナトリウムとは、元素記号Na、原子番号11、原子量22.989の元素です。常温常圧では柔らかく銀白色の金属で、空気中に放置するとすぐに酸化して表面が黒くなります。ナトリウムは1(1A)族元素に属し、主要な細胞外中のミネラルです。人体の組織内外の体液・細胞の浸透圧の維持、血液のpH保持、神経や筋肉の働きの調整に重要であり、食物の消化に関してはタンパク質の溶解を促進する働きをします。ナトリウムは、塩化ナトリウム(食塩)の形で広く分布しており、海水中や地下水中に豊富に含まれています。また、植物や動物の体にも含まれており、特に細胞外液に多く含まれています。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善で前立腺がんを予防

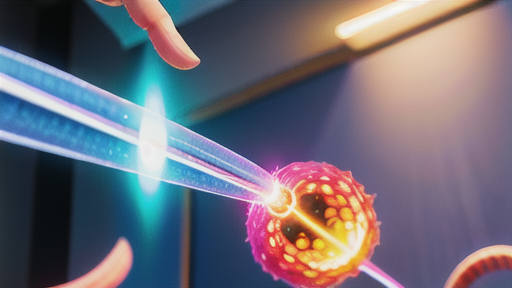

近年、腸内環境の状態と前立腺がんのリスクとの関連が注目され、腸内細菌叢の乱れが前立腺がんの発生・進行に関与する可能性が指摘されています。腸内環境を改善することで、前立腺がんのリスクを軽減できることが期待されています。

前立腺がんは、主に前立腺に発生する悪性腫瘍であり、男性特有の疾患です。加齢や生活習慣、遺伝的要因などが原因で発症するといわれていますが、その詳しい原因はまだ完全には解明されていません。近年、前立腺がんの予防や治療において、腸内環境に着目した研究が行われています。腸内環境を構成する腸内細菌が、前立腺がんの発生や進行に影響を与える可能性があると考えられています。

腸内細菌叢とは、腸内に存在する細菌の全体のことを指します。腸内細菌叢は、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類に分類され、それぞれが腸内環境の維持に重要な役割を果たしています。善玉菌は、腸内環境を良好に保つ働きがあり、悪玉菌の増殖を防いだり、身体に有害な物質を分解したりする作用があります。悪玉菌は、腸内環境を乱す働きがあり、増殖すると腸炎や下痢などの症状を引き起こしたり、身体に有害な物質を産生したりする作用があります。日和見菌は、通常は腸内環境に影響を与えませんが、腸内環境が乱れると悪玉菌が増殖し、日和見菌が感染症を引き起こすことがあります。

腸内細菌叢の乱れは、肥満や糖尿病、動脈硬化などの生活習慣病の発症リスクを高めることが知られています。また、近年では腸内細菌叢の乱れと前立腺がんの発症リスクとの関連も指摘されています。ある研究では、腸内細菌叢の乱れのある前立腺がん患者は、腸内細菌叢が良好な前立腺がん患者と比べて、前立腺がんの進行が早い傾向にあることが報告されています。また、別の研究では、腸内細菌叢を改善することで、前立腺がんの発生リスクを軽減できる可能性があることが示唆されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『保存料』について

食品添加物とは、食品の腐敗や変質を防ぎ、品質を保持するために食品に追加される添加物の総称です。保存料は食品添加物の一種で、食品中にいる細菌や真菌などの微生物の増殖を抑制し、変質や腐敗を防ぐ役割を果たしています。保存料は、食品の衛生状態を保ち、食品を安全に食べることを可能にします。保存料は、主に以下の2種類に分類されます。

・化学合成保存料化学合成によって製造された保存料です。ソルビン酸塩類、安息香酸などが含まれます。

・天然保存料天然の植物や動物から抽出された保存料です。ポリリジン、プロタミンなどが含まれます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『炭そ菌』

炭そ菌とは?

炭そ菌は炭疽症を引き起こす細菌であり、病気の原因になることが証明された最初の細菌です。炭そ菌は、デール・メレディスとジョー・デントンの研究で、それが炭疽症を引き起こす原因であることが証明されました。炭そ菌は非常に丈夫な細菌で、酸素の少ない環境でも生きることができ、胞子形成能力を持ち、土壌や動物の皮膚の中で何年も生き残ることができます。炭そ菌は、牛、羊、山羊などの家畜から人間に感染することが多く、経皮感染、経口感染、および吸入感染の3つの経路で感染します。炭そ菌は、細菌学の歴史の中で重要な位置付けにある細菌であり、弱毒性の菌を用いる弱毒生菌ワクチンが初めて開発された細菌です。炭そ菌は、細菌兵器として利用されたこともあり、第二次世界大戦中、日本軍が中国で使用したとされています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて、健康と若々しさを保つ

腸内環境とアンチエイジングの関係

腸内環境は、人の健康に大きな影響を与えています。腸内環境が悪化すると、栄養の吸収が阻害され、免疫力が低下し、さまざまな病気を引き起こしやすくなります。アンチエイジングの観点からも、腸内環境を整えることは重要です。腸内環境が悪化すると、老化を促進する物質が産生され、老化が進行しやすくなります。逆に、腸内環境を整えることで、老化を抑制する物質が産生され、老化を遅らせることができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に良い『凍結前未加熱食品』とは?

凍結前未加熱食品とは、調理後に凍結直前まで加熱しない冷凍食品のことです。 えびフライなどのフライ類や、コロッケなどの食品で多用されています。凍結前未加熱食品は、調理後すぐに急速に凍結するため、細菌の増殖が抑えられます。また、食品の鮮度や栄養素が損なわれにくく、おいしさを保つことができます。ただし、凍結前未加熱食品は、調理後に加熱する必要があるため、食べる前に十分に加熱する必要があります。また、凍結前未加熱食品は、生鮮食品よりも賞味期限が長いため、保存期間に注意して食べる必要があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『粘菌』-免疫力アップと生活習慣病予防

粘菌とは、変形菌とも呼ばれ、変形体と呼ばれる栄養体が移動しつつ微生物などを摂食する“動物的”性質を持ちながら、小型の子実体を形成し、胞子により繁殖するといった植物的(あるいは菌類的)性質を併せ持つ微生物です。粘菌は、菌類や原生生物に分類されることがありますが、これらは生物の分類上の大きなグループであり、原核生物や真核生物などの階層より下位の分類です。粘菌は、その性質から、菌類や原生生物とは異なる独自の分類群であると考えられています。粘菌は、世界中のさまざまな環境に生息しており、土壌、森林、高山など、さまざまな場所で見ることができます。粘菌は、土壌中の有機物を分解して栄養を得ているため、生態系において重要な役割を果たしています。また、粘菌は、医薬品や食品などのさまざまな産業でも利用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『免疫グロブリン』について

免疫グロブリンとは、病原体などの異物を排除するために免疫系によって産生されるタンパク質群のことです。抗体とも呼ばれ、細菌やウイルス、真菌などの病原体や、それらの毒素などに対する抗原を認識し、排除する働きがあります。免疫グロブリンは、リンパ球の一種であるB細胞によって産生されます。

免疫グロブリンには、IgG、IgA、IgD、IgE、IgMの5つのサブクラスがあり、それぞれ異なる働きをしています。例えば、IgGは最も多く産生される免疫グロブリンで、血液中に存在し、細菌やウイルスの感染を防御しています。IgAは粘膜に存在し、細菌やウイルスの感染を防いでいます。IgDは、B細胞の表面に存在し、抗原を認識してB細胞を活性化しています。IgEは、アレルギー反応に関与しています。IgMは、細菌やウイルス感染の初期に産生され、抗体の産生を促進しています。

免疫グロブリンは、健康を維持するために重要な役割を果たしています。免疫グロブリンが不足したり、機能が低下すると、病原体に対する抵抗力が低下し、感染症にかかりやすくなったり、免疫異常を引き起こしたりする可能性があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康 ~ゲノム解析がもたらす新知見~

腸内環境とは、腸内細菌叢によって構成された腸内生態系のことです。腸内には100兆個以上の腸内細菌が生息しており、それらは善玉菌、悪玉菌、日和見菌に分けることができます。善玉菌は、乳酸菌やビフィズス菌などで構成され、腸内環境を整える働きがあります。悪玉菌は、ウェルシュ菌やクロストリジウムなどの菌で構成され、腸内環境を悪化させる働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらにもなる可能性がある菌で、腸内環境の状態によって変化します。

腸内環境は、健康に大きな影響を与えます。腸内環境が整っている人は、免疫力が強く、病気になりにくい傾向があります。また、腸内環境が乱れている人は、免疫力が弱く、病気になりやすい傾向にあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『モノクローナル抗体効果を解説』

腸内環境と健康について

腸内環境は、私たちの健康と密接な関係があります。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌という3種類の細菌が棲んでおり、これらをバランスよく保つことが重要です。善玉菌は、腸内を酸性にし、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。また、食物繊維を分解して、体に必要な栄養素を産生したり、免疫力を高めたりする働きもあります。悪玉菌は、腸内をアルカリ性にし、善玉菌の増殖を抑える働きがあります。また、有害物質を産生したり、感染症を引き起こしたりする働きもあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらとも共生できる菌です。通常は善玉菌と共生していますが、腸内環境が悪化すると悪玉菌と共生するようになります。

腸内環境が悪化すると、さまざまな健康上の問題を引き起こす可能性があります。例えば、便秘、下痢、腹痛などの消化器系のトラブルや、アトピー性皮膚炎、花粉症などのアレルギー疾患、肥満、糖尿病、高血圧などの生活習慣病、がんのリスクが高まることもあります。腸内環境を改善するには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌は、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを摂取することで増やすことができます。また、食物繊維を多く摂取したり、適度な運動をしたり、ストレスを溜めないようにすることも腸内環境の改善に効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康〜難消化性とは

難消化性とは、ヒトの消化酵素で消化(分解)されにくく、腸内細菌によって発酵されやすい食物成分の特性のことです。难消化性食物中に含まれる食物繊維は、ヒトの消化管から分泌される消化酵素による作用を受けにくいので、そのほとんどが未消化のまま、大腸まで到達します。この未消化の食物繊維は、大腸に生息する腸内細菌の餌となり、発酵分解を受けます。発酵分解によって酢酸、酪酸、プロピオン酸などの短鎖脂肪酸や、各種のガスが生成されます。これらの短鎖脂肪酸は大部分は生体内に吸収され、腸管内環境を整える役割やエネルギー源として役立つだけでなく、血中コレステロール値を下げたり、血糖値やインスリン値を改善したりするなど、生体内での各種代謝に影響を及ぼすこと、腸管内で有害菌の増殖を抑制することが報告されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『損傷菌』について

損傷菌とは、加熱や薬剤、冷凍、解凍などのショックで生理機能に何らかの異常をきたした菌のことです。身近な食品では、食中毒の原因となるブドウ球菌や大腸菌、サルモネラ菌などが損傷菌に分類されます。

損傷菌は、適切な環境に置かれれば、徐々に回復して、通常の細菌と同様の挙動を示すようになります。しかし、回復するまでの間は、その菌本来の機能が低下したり、逆に異常な機能を発揮したりすることがあります。

例えば、加熱によって損傷を受けたブドウ球菌は、通常のブドウ球菌よりも毒性を強くすることがあります。冷凍によって損傷を受けた大腸菌は、通常の 大腸菌よりも腸管内で増殖しやすくなることがあります。

損傷菌による食中毒を防ぐためには、食品を適切に加熱したり、薬剤で処理したりすることが重要です。また、冷凍や解凍を繰り返さないようにすることも大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善とバイオロジカルクリーンルーム

バイオロジカルクリーンルームとは、粉塵だけでなく微生物や細菌も除去した環境のことです。製薬工場をはじめ、病院、各種研究室などでの細菌による汚染防止や食品工業の腐敗菌防止、植物培養室細菌の影響を受けない清浄動物の飼育など、様々な分野で使用されています。

バイオロジカルクリーンルームは、空気中の微生物や細菌を完全に除去するために、さまざまな工夫がされています。例えば、空気中の微生物や細菌をろ過するためのフィルターが設置されていたり、空気中の浮遊菌を殺菌するための紫外線ランプが設置されていたりします。

また、バイオロジカルクリーンルームでは、室内の温度や湿度を厳密に管理しています。これは、微生物や細菌の繁殖を抑えるためです。バイオロジカルクリーンルームは、微生物や細菌が繁殖しにくい環境であるため、食品や医薬品をクリーンな環境で製造したり、研究を行ったりすることができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 離乳期の腸内環境改善と健康

離乳期とは、赤ちゃんが母乳やフォローアップミルクから普通の食事へと移行する時期のことです。 一般的に、生後5~6か月頃から始まり、1歳前後まで続きます。離乳期は、赤ちゃんの成長と発達にとって重要な時期であり、腸内環境を整えることで、健康な体づくりをすることができます。

離乳期を4つの時期に区分されており、各時期により、離乳食回数、母乳・育児用ミルクの回数、調理形態が異なります。

・離乳初期(5~6か月)

母乳やフォローアップミルクを主食とし、離乳食を少しずつ始めます。

離乳食は、1日1回から始め、徐々に回数を増やしていきます。

離乳食は、おかゆや野菜スープなど、消化の良いものから始めます。

・離乳中期(7~8か月)

離乳食の回数を1日2~3回に増やします。

離乳食の種類も、おかゆや野菜スープだけでなく、肉類や魚介類、豆腐など、 varietyを追加していきます。

・離乳後期(9~11か月)

離乳食の回数を1日3回に増やします。

離乳食の種類も、おかゆや野菜スープだけでなく、肉類や魚介類、豆腐など、 varietyを追加していきます。

また、固形物を飲み込む練習をしましょう。

・完了期(12~15か月)

離乳食の回数は1日3回のままで、大人の食事と同じものを与えるようになります。この期間は、大人と同じ食事を食べれるように、味覚の調整、固形物への慣らし、咀嚼の練習を行います。

Read More