腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 健康

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

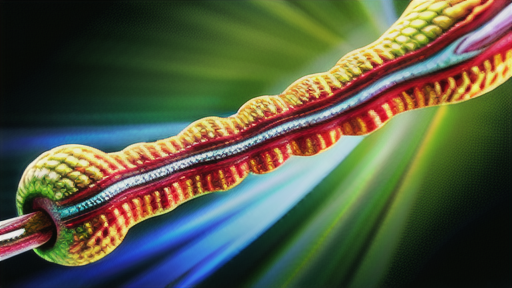

細菌とは、動物や植物、菌類などの真核生物に対し、細胞核を持たないごく微小な原核生物のことです。細菌はさらに性質の違いから真正細菌と古細菌に分類されます。古細菌はメタン菌・高度好塩菌・好熱好酸菌・超好熱菌など、極限環境に生息する生物として認知されており、ヒトの生活圏でみられるものは、ほとんど真正細菌です。通常0.1~数μmで球形や桿形、ラセン形の形状を持ちます。真正細菌だけで約7000種が認知されていますが、実際には100万種以上存在すると考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~カテキンについて知る~

カテキン(狭義には化学式C15H14O6で表されるフラボノイドの一種。広義にはその誘導体となるポリフェノールを含む、茶の渋み成分。茶カテキンには抗酸化作用や血圧の上昇抑制、コレステロールや血糖値調節、殺菌、消臭などのさまざまな生理作用を示すことが知られている。)とは、茶葉に含まれるポリフェノールの一種です。カテキンには、抗酸化作用、抗菌作用、抗炎症作用など、さまざまな健康効果があることが知られています。また、カテキンは、腸内環境を改善する効果があることもわかっています。

カテキンは、緑茶、紅茶、烏龍茶などに多く含まれています。特に、緑茶には、カテキンが豊富に含まれています。カテキンは、茶葉を乾燥させて作られる緑茶や紅茶を飲むことで摂取することができます。また、カテキンは、サプリメントとしても販売されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 『平板混和』について

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、腸内に生息する細菌などの微生物のバランスのことです。腸内環境が乱れると、便秘や下痢、腹痛などの症状が出やすくなります。また、腸内環境は、肥満や糖尿病、動脈硬化、がんなどの生活習慣病の発症にも関係していることがわかっています。

腸内環境を整えるためには、食物繊維やオリゴ糖などの腸内細菌の栄養源となるものを積極的に摂ることが大切です。また、発酵食品や乳酸菌飲料を摂るのも腸内環境を整えるのに効果的です。さらに、規則正しい生活を送り、ストレスをためないようにすることも腸内環境を整えるためには重要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で健康に 過敏性腸症候群の症状を和らげる

過敏性腸症候群(IBS)とは、腹痛や腹部膨満感などの腹部症状と、下痢あるいは便秘などの便通異常を主体とする症状が、潰瘍やがんなどが認められないにもかかわらず持続する消化管の機能的疾患です。 IBSは消化器官の機能障害であり、炎症や損傷はありません。

IBSには、便秘型、下痢型、混合型、分類不能型の4つのタイプがあります。便秘型は、下痢がほとんどなく、便秘が主な症状です。下痢型は、便秘がほとんどなく、下痢が主な症状です。混合型は、便秘と下痢を両方経験します。分類不能型は、便秘型、下痢型、混合型のいずれにも当てはまらない症状を経験します。

IBSの症状は、人によって異なります。一般的な症状には、次のものがあります。

・腹痛

・腹部膨満感

・下痢

・便秘

・粘液便

・ガス

・吐き気

・嘔吐

・疲労感

・集中力の低下

・睡眠障害

・不安

・うつ病

IBSの原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。これらの要因には、次のものがあります。

・腸内環境の乱れ

・運動不足

・ストレス

・食事

・遺伝

IBSは治療法のない慢性疾患ですが、症状をコントロールすることは可能です。治療法としては、次のものがあります。

・食事療法

・運動

・ストレス管理

・薬物療法

・腹痛

・腹部膨満感

・下痢

・便秘

・粘液便

・ガス

・吐き気

・嘔吐

・疲労感

・集中力の低下

・睡眠障害

・不安

・うつ病

IBSの原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。これらの要因には、次のものがあります。

・腸内環境の乱れ

・運動不足

・ストレス

・食事

・遺伝

IBSは治療法のない慢性疾患ですが、症状をコントロールすることは可能です。治療法としては、次のものがあります。

・食事療法

・運動

・ストレス管理

・薬物療法

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『世代時間(菌の分裂について)』

菌の増殖速度『世代時間』について

菌にはさまざまな種類があり、それぞれの菌には増殖速度が異なります。この増殖速度は「世代時間」と呼ばれ、一个の細菌が誕生してから、さらにその細菌が分裂を開始するまでの時間を示します。世代時間は、菌の種類や環境条件によって異なります。例えば、大腸菌の世代時間は約20分ですが、乳酸菌の世代時間は約2時間です。また、同じ菌でも、温度やpHなど、環境条件が異なれば世代時間が変化します。

菌の増殖速度は、その菌の生存に大きく影響します。例えば、世代時間が短い菌は、環境が変化してもすぐに適応して増殖することができます。一方で、世代時間が長い菌は、環境が変化すると適応するまでに時間がかかり、生存が難しくなります。

菌の増殖速度は、人間の健康にも影響を与えます。例えば、腸内細菌の世代時間は、腸内環境に影響を与えることがわかっています。腸内細菌の世代時間が短い場合、腸内環境は悪化し、下痢や腹痛を起こしやすくなります。逆に、腸内細菌の世代時間が長い場合、腸内環境は改善され、便秘や肥満を防ぐことができます。

菌の増殖速度は、菌の生存や人間の健康に大きく影響する重要な因子です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『異常陰窩巣とは』

異常陰窩巣(AberrantcryptfociACF)とは、肉眼的には正常に見える大腸粘膜であるが、組織学的には異型を示す腺管が集まって、周囲の腺管とはっきり区別できる病変を形成しているものである。1987年にBirdが、大腸発癌剤(アゾキシメタン)処理したマウス大腸に,メチレンブルーに濃染する微小病変を実体顕微鏡下に観察し,ACFと命名した.そこではACFは(1)肉眼的には正常に見える,(2)実体顕微鏡下に観察しうるメチレンブルーに濃染する腺管の集まり,(3)正常腺管より大きい腺管から成る,と定義されている.

ACFは、大腸癌の前駆病変の一つと考えられており、ACFの数が多く認められるほど大腸癌のリスクが高まることがわかっている。ACFは、大腸癌のリスクを評価するためのマーカーとして用いられている。

Read More

検査に関する解説

検査に関する解説 疏水性格子膜メンブランフィルターでわかる腸内環境改善と健康

腸内環境とは、腸の中にいる細菌のバランスのことです。腸内環境が良好であれば、免疫力が向上し、感染症にかかりにくくなります。また、肥満や糖尿病、動脈硬化などの生活習慣病を予防する効果も期待されています。

腸内環境を改善するには、食物繊維を多く含む食品を食べることです。食物繊維は、善玉菌のエサとなり、善玉菌を増やしてくれます。また、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを摂取することも有効です。プロバイオティクスは、善玉菌そのものではなく、善玉菌の働きを助ける細菌です。

疏水性格子膜メンブランフィルターとは、通常のメンブランフィルターに、疎水性のパラフィンワックスを格子状に加工したものです。フィルター表面は1600個の格子に分けられており、この枠内のコロニーの発生から菌数測定が容易になります。このフィルターは、腸内環境の改善に役立つことが期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『D-アミノ酸』

D-アミノ酸はL-アミノ酸の鏡像異性体であり、天然に存在するアミノ酸の一種です。天然に存在するアミノ酸のほとんどがL-アミノ酸であり、長い間D-アミノ酸は生物にとって重要な機能をもたないと考えられてきました。しかし、近年、D-アミノ酸が生物にさまざまな影響を及ぼすことがわかってきています。

D-アミノ酸は、L-アミノ酸とは異なる分子構造を持ち、その結果、異なる性質を示します。例えば、D-アミノ酸はL-アミノ酸よりも安定しており、熱や酸に強い性質があります。また、D-アミノ酸はL-アミノ酸とは異なる味覚を持ち、一部のD-アミノ酸は苦味や甘味を持っています。

D-アミノ酸は、食品や医薬品、化粧品など、さまざまな分野で使用されています。食品では、甘味料や調味料、着色料などとして使用されています。医薬品では、抗生物質や抗がん剤、鎮痛剤などとして使用されています。化粧品では、保湿剤や抗酸化剤、美白剤などとして使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ~腸管上皮細胞を守ろう~

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、私たちの健康に密接に関わっています。腸内には、100兆個以上の細菌が生息しており、その細菌の種類やバランスが、私たちの健康に影響を与えているのです。腸内細菌は、食べ物を消化・吸収したり、栄養素を作ったり、免疫機能を強化したりするなど、さまざまな働きをしています。

腸内環境が悪化すると、腸内細菌のバランスが崩れ、悪玉菌が増えてしまいます。悪玉菌が増えると、腸内の炎症を引き起こしたり、有害物質を産生したりします。これらは、リーキーガット症候群や、過敏性腸症候群、クローン病、潰瘍性大腸炎などの腸の病気につながる可能性があります。また、腸内環境の悪化は、肥満や糖尿病、動脈硬化、がんなどの生活習慣病のリスクを高めることもわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に好塩菌!?

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、ヒトの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌が住んでおり、そのバランスが健康を維持する上で重要です。善玉菌は、食物繊維を分解して短鎖脂肪酸を生成したり、ビタミンを合成したり、免疫機能を強化したりする働きがあります。一方、悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸の粘膜を傷つけたり、感染症を引き起こしたりする働きがあります。

腸内環境が乱れると、善玉菌が減少して悪玉菌が増加します。この状態が続くと、下痢や便秘、腹痛などの消化器症状が現れたり、肌荒れや肥満、糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まったりします。また、腸内環境の乱れは、うつ病や自閉症などの精神疾患にも関連していることがわかっています。

腸内環境を整えるためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂ることが大切です。また、ストレスを軽減したり、適度な運動をしたり、十分な睡眠をとったりするなど、生活習慣を見直すことも重要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『窒素』について

腸内環境改善と健康

窒素は、アミノ酸や核酸など、多くの化合物に含まれる元素です。また、窒素ガスN2は大気の成分中で78.1%と最も多いです。窒素は、生命にとって不可欠な元素であり、腸内環境改善にも重要な栄養素です。

最近の研究では、窒素は腸内環境改善に効果があることがわかっています。窒素を摂取することで、腸内細菌のバランスが整い、善玉菌が増殖することがわかっています。また、窒素は、腸内細菌の代謝を活性化し、腸内環境を改善します。

腸内環境が改善されると、免疫力が向上し、感染症にかかりにくくなります。また、腸内環境が改善されると、便秘や下痢などのトラブルが解消され、腸の健康が維持されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『短鎖脂肪酸』

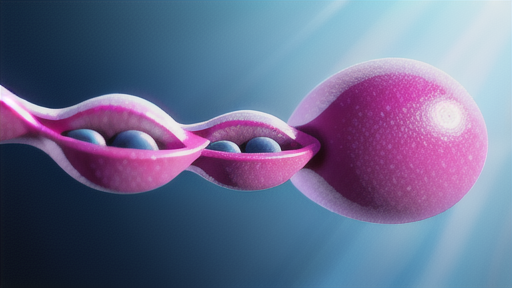

短鎖脂肪酸は、ヒトの大腸において、消化されにくい食物繊維やオリゴ糖を腸内細菌が発酵することにより生成されます。 これらの食物繊維やオリゴ糖は、小腸では消化されないため、大腸まで届き、腸内細菌によって分解されて短鎖脂肪酸が生成されます。生成された短鎖脂肪酸の大部分は、大腸粘膜組織から吸収され、上皮細胞の増殖や粘液の分泌、水やミネラルの吸収のためのエネルギー源として利用されます。また、一部は血流に乗って全身に運ばれ、肝臓や筋肉、腎臓などの組織でエネルギー源や脂肪を合成する材料として利用されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善でGABAを増やし、健康に!

GABAとは、1950年に哺乳類の脳から発見された、たんぱく質を構成しないアミノ酸の一種です。γ-アミノ酪酸(gamma-aminobutyric acid)の頭文字をとってGABAと呼ばれています。その後、動植物界に広く分布していることがわかっています。高等動物においては、抑制性の神経伝達物質として機能していることが知られています。また、脳機能改善効果や高めの血圧を改善する作用なども認められており、これらを利用した医薬品・食品の開発が進められています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

機能性表示食品とは、企業が科学的根拠に基づき商品パッケージに「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示できる食品のことです。これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていた機能性を表示できる食品の選択肢を増やし、消費者がそうした商品の正しい情報を得て選択できるように、平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」制度がはじまりました。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を改善し健康に導くヘム鉄とは?

ヘム鉄と腸内環境の関係

ヘム鉄は、小腸で吸収されやすい鉄の一種です。ヘム鉄は、肉類、魚介類、レバーなどに多く含まれています。ヘム鉄は、非ヘム鉄よりも吸収されやすく、腸内環境にも良い影響を与えます。ヘム鉄は、腸内細菌叢のバランスを整え、腸内環境を改善するのに役立ちます。腸内環境が改善されると、免疫力が向上し、感染症やアレルギーになりにくくなります。また、腸内環境が改善されると、消化吸収機能が向上し、栄養素を効率的に吸収できるようになります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸管出血性大腸菌(EHEC)とは、産生するヴェロ毒素(毒素)が強い出血性の大腸菌です。O157は、EHECの中で最もよく知られている株で、1982年にアメリカで初めて分離されました。その後、世界各国でO157による食中毒が発生するようになりました。EHECは、牛、ヤギ、羊などの腸管に生息しており、家畜の糞便を介して食品に付着することがあります。EHECは、加熱不十分な牛肉や豚肉、非加熱の牛乳や乳製品、汚染された野菜や果物などを食べることで感染します。

O157による食中毒の症状は、通常、下痢、腹痛、嘔吐です。重症例では、溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症することがあります。HUSは、血液中の赤血球が破壊され、腎不全を起こす重篤な合併症です。EHECによる食中毒の治療は、支持療法が中心です。抗菌薬は、EHECの増殖を抑える効果がありますが、毒素の産生を抑制する効果はありません。そのため、抗菌薬の投与は、重症例に限定されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『乾式培地法』

乾式培地法とは、食品衛生検査指針微生物編2004で示された細菌検査法の1種で、寒天平板など水分を多く含む培地に代わり、成分を塗抹して乾燥させたシート型やシャーレ型の培地を使用する検査法です。

乾式培地法は、従来の寒天培地法に比べて、操作が簡便で、培地の調製や滅菌の手間が省け、また、培地の持ち運びや保管が容易であるという特徴があります。

また、乾式培地法は、短時間で結果が得られるため、迅速な細菌検査を行うことができます。

乾式培地法は、食品、水、土壌などの様々な検体から細菌を検出するために使用することができ、食品業界、水質検査機関、環境検査機関などで広く利用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『寄生虫』について

腸内環境は、腸内細菌叢によって構成されています。腸内細菌叢は、腸内に生息する細菌の集団であり、その種類や数は千種類以上、総数は数百兆個にもなります。これらの細菌は、食物を分解し、栄養を吸収するのを助けるなど、人体にとって重要な役割を果たしています。また、免疫システムを強化したり、感染症から身を守る役割も担っています。逆に、この腸内細菌叢が乱れると、様々な健康問題を引き起こすことがわかっています。肥満、糖尿病、大腸がん、アルツハイマー病など、様々な疾患と腸内環境の乱れが関連していることが指摘されています。

しかし、腸内環境を改善することで、これらの疾患のリスクを軽減することができる可能性があります。腸内環境を改善するには、食物繊維を多く含む食品や、乳酸菌などの善玉菌を増やす食品を摂取することが有効です。また、ストレスを軽減したり、睡眠を十分にとることも大切です。腸内環境を改善することで、健康を維持し、生活の質を向上させることができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善のカギ、細胞壁多糖とは?

細胞壁多糖は、乳酸菌やビフィズス菌などのグラム陽性細菌の細胞壁を構成する糖鎖のことです。糖鎖とは、グルコース、ガラクトース、マンノース、あるいはラムノースなどの単糖、およびこれらの単糖がアセチル化されたものが鎖状に繋がったものを言います。細胞壁多糖は、細胞の表面にあるため、他の細菌やウイルスなどの病原体から細胞を守る役割をしています。また、細胞壁多糖は、細胞同士の接着や、宿主(ヒト)の粘膜細胞への付着に関与していると考えられています。

細胞壁多糖は、菌株ごとに構造が異なり、その構造によって、細胞の性質も異なってきます。例えば、細胞壁多糖が長い菌株は、細胞壁多糖が短い菌株よりも、他の細菌やウイルスなどの病原体から細胞を守る能力が高いことが知られています。また、細胞壁多糖が長い菌株は、宿主(ヒト)の粘膜細胞への付着能力も高いことが知られています。

細胞壁多糖は、腸内環境の改善に役立つことが知られています。細胞壁多糖は、腸内細菌の増殖を促進したり、腸内細菌の有害物質の産生を抑制したりする働きがあります。また、細胞壁多糖は、腸の粘膜細胞の修復を促進したり、腸の免疫機能を高めたりする働きがあることも知られています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 酸性洗剤と健康:腸内環境改善の新しい方法

酸性洗剤とは?

酸性洗剤とは、酸性物質を配合することで、界面活性剤の洗浄効果を高めた洗剤のことです。酸には、細菌の細胞膜を破壊したり、生育に必要な酵素を破壊したりする効果があります。また、トイレ用洗剤として尿石やその他ミネラル汚れを分解する働きがあります。酸性洗剤は、アルカリ性洗剤に比べて除菌効果が高く、また、水垢や石鹸カスなどの汚れを落としやすいという特徴があります。しかし、酸性洗剤は、アルカリ性洗剤よりも刺激が強く、取り扱いには注意が必要です。特に、酸性洗剤と塩素系漂白剤を混ぜて使用すると、有毒ガスが発生するので注意が必要です。

Read More

免疫力アップに関する解説

免疫力アップに関する解説 腸内環境改善と健康

菌体外多糖とは、微生物が自分自身を守るために作り出す糖質の一種です。菌体外多糖は、微生物が菌体表面に分泌・産生する多糖の総称で、環境ストレスなどから自身を保護する役割を有します。その構造は、構成される糖の種類や数、結合様式によって多種多様であり、増粘剤や安定化剤などの食品素材としての利用も為されています。微生物が合成する菌体外多糖は、構造的にホモ多糖(1種類の単糖のみの繰り返し単位で構成)とヘテロ多糖(少なくとも2種類の異なる糖から構成)の2種類に大別されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『微好気性細菌』

微好気性細菌とは、低酸素条件下(5%程度)で発育する細菌のことです。酸素を必要とする好気性細菌と、酸素を必要としない嫌気性細菌の中間に位置する細菌です。大腸菌やサルモネラ菌などは、微好気性細菌の代表例です。微好気性細菌は、腸内環境を改善し、健康に良い影響を与えることが知られています。

微好気性細菌は、腸内環境を整え、健康を維持するために重要な役割を果たしています。微好気性細菌は、腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことで、腸内環境を改善します。また、微好気性細菌は、腸内で短鎖脂肪酸を産生します。短鎖脂肪酸は、腸の蠕動運動を促進し、便秘を予防します。また、短鎖脂肪酸は、腸の粘膜を強化し、腸のバリア機能を高めます。さらに、短鎖脂肪酸は、肝臓の機能を改善し、脂肪肝や動脈硬化を予防します。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康『国民健康・栄養調査』

国民健康・栄養調査とは、国民の栄養・食生活に関するデータを提供し、栄養政策の基盤となる調査です。毎年11月に厚生労働省が行う調査で、全国から無作為に抽出された300単位区の世帯(約6千世帯)及び世帯員(約2万人)を対象として、身体状況調査、栄養摂取状況調査、生活習慣調査の三つの要素から成り立っています。この調査は、「健康日本21」の評価や生活習慣病対策の推進にも不可欠な調査となっています。

国民健康・栄養調査は、1946年より毎年実施されている「国民栄養調査」を前身としています。2002年までは「栄養改善法」に基づいて行われていましたが、2003年からは「健康増進法」に基づいて行われています。国民健康・栄養調査の結果は、国民の栄養・食生活の状況を把握し、栄養政策を立案・実施するための重要な資料となっています。また、国民の健康増進や生活習慣病対策にも役立てられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

バクテリアルトランスロケーション(Bacterial translocation(BT)とは、腸内に生息する生菌が腸管上皮を通過して腸管以外の臓器に移行する現象を指す。BTは通常、健康な人でもごく少数しか起こらないが、腸管の粘膜が損傷していたり、免疫力が低下していたりすると、BTが起こりやすくなる。BTが起こると、腸内細菌が血液やリンパ液を介して全身に運ばれ、感染症や炎症を引き起こす可能性がある。

BTは、腸内細菌の異常増殖、粘膜上皮細胞の損傷、免疫機能の低下など、さまざまな要因によって引き起こされる。腸内細菌の異常増殖は、抗生物質の投与や、放射線照射などによって起こることがある。粘膜上皮細胞の損傷は、熱傷、ザイモザンやricinolicacidなどの薬物による障害などによって起こることがある。免疫機能の低下は、糖尿病、癌、熱傷、外傷などの全身性の消耗性疾患や、免疫抑制剤の投与などによって起こることがある。

Read More