腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 免疫力アップ

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

腸内環境の重要性

近年、腸内環境の重要性が注目されています。腸内環境とは、腸の中にすんでいる細菌叢のことです。細菌叢は、主に善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3つに分けられます。善玉菌は、腸内を健康に保ち、悪玉菌の繁殖を抑える働きがあります。悪玉菌は、腸内を悪化させ、病気の原因となる働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢かによって、善玉菌側に加わったり悪玉菌側に加わったりする菌です。

腸内環境が乱れると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化、心疾患、脳卒中、がん、アレルギー、自己免疫疾患などです。また、腸内環境は、精神状態にも影響を与えることがわかっています。

腸内環境を改善するために、できることはたくさんあります。そのひとつが、食物繊維を多く摂ることです。食物繊維は、善玉菌のエサとなり、腸内環境を改善するのに役立ちます。食物繊維は、野菜、果物、豆類、玄米などに多く含まれています。また、ヨーグルトや納豆などの発酵食品を摂ることも効果的です。発酵食品には、善玉菌が含まれており、腸内環境を改善するのに役立ちます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で自然免疫力を高める

腸内環境と自然免疫の関係

腸内環境は、自然免疫に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が住んでいます。善玉菌は、腸内の有害物質を分解したり、免疫細胞を活性化したりする働きがあります。悪玉菌は、腸内に有害物質を産生したり、腸の粘膜を破壊したりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌や悪玉菌の優勢によって、善玉菌側にも悪玉菌側にも付く細菌です。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、自然免疫が低下してしまいます。逆に、善玉菌が優勢な腸内環境は、自然免疫を強化し、病気にかかりにくい体を作ります。

腸内環境と自然免疫の関係については、多くの研究が行われており、腸内環境が自然免疫に大きな影響を与えていることがわかっています。例えば、ある研究では、善玉菌の一種であるビフィズス菌を摂取することで、自然免疫細胞であるNK細胞の活性が向上したことが報告されています。また、別の研究では、悪玉菌の一種である大腸菌を摂取することで、自然免疫細胞であるマクロファージの活性が低下したことが報告されています。これらの研究結果は、腸内環境が自然免疫に大きな影響を与えていることを示唆しています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『表皮ブドウ球菌』

表皮ブドウ球菌とは

表皮ブドウ球菌とは、皮膚や鼻腔に常在する細菌の一種であり、菌類やウイルスに対するバリア機能を持ち、皮膚を健康な状態に保つ役割を果たしています。表皮ブドウ球菌は、健康な人の皮膚や鼻腔に常在する細菌であり、通常は非病原性です。 しかし、手術や外傷などによって皮膚が傷つけられると、表皮ブドウ球菌が体内に侵入し、感染症を引き起こすことがあります。

表皮ブドウ球菌が引き起こす感染症には、皮膚の感染症である蜂窩織炎や膿瘍、血液の感染症である敗血症などがあります。表皮ブドウ球菌は、免疫力の低下した人や、糖尿病や慢性腎不全などの基礎疾患がある人に感染しやすいと言われています。

表皮ブドウ球菌の感染症を防ぐためには、皮膚を清潔に保ち、傷口は適切に処置することが大切です。また、免疫力を高めるために、バランスのとれた食事と適度な運動を心がけることも大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『出芽』

腸内環境の仕組みと出芽

腸内環境は、腸内細菌叢と腸内環境が相互に作用して形成される。腸内細菌叢は、腸内に生息する細菌の集まりであり、約1000~10000種類、約100兆個もの細菌が生息している。腸内環境は、腸内細菌叢のバランスによって維持されており、腸内細菌叢のバランスが崩れると、腸内環境が乱れ、健康に影響を及ぼす。

腸内細菌叢は、食事や運動、ストレスなどによって変化する。食事は、腸内細菌叢に大きな影響を与え、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を摂取すると、腸内細菌叢のバランスが整いやすくなる。運動も腸内細菌叢に影響を与え、有酸素運動をすると、腸内細菌叢のバランスが整いやすくなる。ストレスも腸内細菌叢に影響を与え、ストレスがかかると、腸内細菌叢のバランスが乱れやすくなる。

腸内環境を改善するには、バランスの取れた食事、適度な運動、ストレスをためないことが重要である。また、出芽という現象を利用した腸内環境改善法もある。出芽とは、腸内細菌が分裂して増殖する際に、親細胞から子細胞が離れずに、つながったままになる現象である。出芽によって増殖した腸内細菌は、腸内壁に定着しやすくなり、腸内細菌叢のバランスが整いやすくなる。

出芽を利用した腸内環境改善法として、プロバイオティクスやプレバイオティクスが挙げられる。プロバイオティクスとは、腸内細菌叢のバランスを整える効果がある生きた微生物のことで、ヨーグルトや納豆などの発酵食品に含まれている。プレバイオティクスとは、プロバイオティクスの増殖を促進する効果がある成分のことで、食物繊維やオリゴ糖に含まれている。プロバイオティクスとプレバイオティクスを組み合わせた食事を摂ることで、腸内細菌叢のバランスを整え、腸内環境を改善することができる。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で炎症性腸疾患を予防

炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease IBD)とは、潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis UC)とクローン病 (Crohns disease CD)があり、いずれも、再燃と緩解を繰り返す、下痢、血便や腹痛を伴った難治性の慢性炎症疾患で国の難病(特定疾患)に指定されています。 UCは大腸で発症し、CDは消化管全域において発症します。本症の原因は不明ですが、遺伝子的な素因によって、通常の腸内細菌に対して異常な免疫応答を示すことが病態発症につながることが推定されています。治療法には、生活指導、食事療法、アミノサリチル酸製剤やステロイド剤、免疫抑制剤などの薬物療法が挙げられます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境改善と健康『短鎖脂肪酸受容体(短鎖脂肪酸受容体は、細胞膜に存在する7回膜貫通型のGタンパク質共役受容体(Gprotein-coupledreceptorsGPCRs)として知られており、これまでに、GPR41やGPR43、さらにはGPR109AおよびOlfr78が同定されている。なかでもGPR41とGPR43は代表的な短鎖脂肪酸受容体であり、2003年に短鎖脂肪酸をリガンドとするGPCRsとして同定された。)』の下に作られた小見出しの「短鎖脂肪酸受容体とは?」

短鎖脂肪酸受容体とは、腸内環境改善と健康に深く関わる細胞膜に存在するタンパク質のことです。短鎖脂肪酸受容体は、腸内細菌によって産生される短鎖脂肪酸と結合することで、さまざまな生理機能を調節します。短鎖脂肪酸受容体が発見されたのは2003年のことで、それ以来、その機能や意義が盛んに研究されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と陰イオン界面活性剤

陰イオン界面活性剤とは、水に溶かしたときにマイナスの電荷を持つイオン性界面活性剤の一種です。界面活性剤には、大きく分けて、水に溶かしたときにイオン化するイオン性界面活性剤と、イオン化しない非イオン界面活性剤の2種類があります。陰イオン界面活性剤は、イオン性界面活性剤の一種です。

陰イオン界面活性剤は、洗剤として広く利用されています。セッケンも、代表的な陰イオン界面活性剤の一つです。セッケンは、脂肪酸ナトリウムまたは脂肪酸カリウムで、水に溶かすとマイナスの電荷を持つ脂肪酸イオンと、プラスの電荷を持つナトリウムイオンまたはカリウムイオンに分離します。脂肪酸イオンは、油汚れを包み込んで水に溶かし出します。この作用によって、セッケンは油汚れを落とすことができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

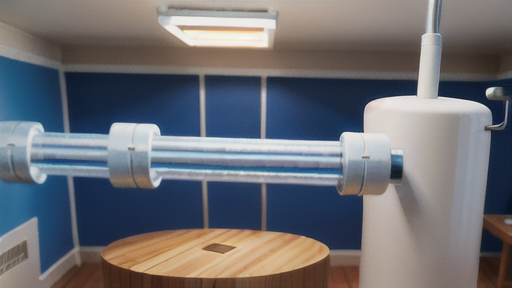

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~EC発酵管で菌の状態を把握しよう

EC発酵管は、大腸菌の検出に使用される検査装置です。 これは、ガスが発生するかどうかを確認するために、大腸菌を培養するのに使用されます。ガスが発生した場合、大腸菌の存在を示しています。

EC発酵管は、水、ペプトン、乳糖、およびエンドウ抽出物を含む培養培地で満たされています。 大腸菌は、乳糖を分解してガスを生成します。このガスはダーラム管に集まり、観察することができます。

EC発酵管は、大腸菌だけでなく、他のガス産生細菌も検出するために使用することができます。これらの細菌には、サルモネラ菌、シゲラ菌、およびプロテウス菌が含まれます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『生物顕微鏡』について

腸内環境とは、腸内に存在する細菌やウイルス、真菌などの微生物の生態系のことです。腸内には100~1000兆個もの細菌が生息しており、その種類は1000種類以上にもなります。これらの細菌は、食物を分解して栄養素を生成したり、有害物質を分解して無毒化したりするなど、私たちの健康に欠かせない役割を果たしています。また、腸内環境は免疫系にも影響を与えており、腸内細菌のバランスが乱れると、アレルギーや炎症性腸疾患のリスクが高まることがわかっています。

腸内環境を改善するためには、食物繊維を多く含む食品を摂取することが重要です。食物繊維は、腸内細菌の餌となり、腸内細菌のバランスを整えるのに役立ちます。また、ヨーグルトや納豆などの発酵食品も、腸内細菌のバランスを整える効果があります。

腸内環境を改善することで、肥満や糖尿病、高血圧などの生活習慣病の予防にもつながることが期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で肌老化を予防!

腸内環境と肌の関係について理解を深めましょう。 腸内環境は、肌の健康に大きな影響を与えていることが分かってきました。腸内環境が乱れると、有害物質が体内に蓄積され、肌荒れを起こしやすくなります。

反対に、腸内環境を改善すると、有害物質が減少して肌のターンオーバーが正常化し、肌の健康を維持することができます。また、腸内細菌が産生するホルモンには、肌の老化を防ぐ効果があることも分かっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『接合胞子』で活発に

-接合胞子とは何か-

接合胞子とは、接合菌類の有性生殖で形成される接合胞子のうの中で形成される胞子のことである。接合菌類は、キノコやカビなどの一群の真菌であり、接合胞子は、接合菌類の有性生殖の際に、二つの異なる接合菌類の菌糸が融合して形成されるものである。接合胞子は、接合菌類の生活環の中で、重要な役割を果たしており、接合菌類の新しい個体を生み出し、遺伝的多様性を維持するのに役立っている。接合菌類は、森林や草原など、様々な環境に生息しており、土壌や植物の根などにも広く分布している。接合菌類は、植物の成長を助けたり、病原体を抑制したりするなどの役割を果たしており、生態系においても重要な役割を果たしている。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『蛍光法』について

腸内環境改善の重要性

腸は、人間が生きていくために欠かせない器官です。食べ物を消化吸収するだけでなく、体内の老廃物を排泄する役割も担っています。また、腸内には、善玉菌と悪玉菌がバランスを保ちながら存在しています。このバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、様々な健康被害を引き起こす可能性があります。

腸内環境が悪化すると、以下の症状が現れることがあります。

* 便秘や下痢

* 腹痛や腹部の膨満感

* 疲労感や倦怠感

* 肌荒れや吹き出物

* 口臭や体臭

* 肥満

* 糖尿病

* 高血圧

* 心疾患

* がん

これらの症状は、腸内環境が悪化することで、体に負担がかかり、様々な病気を引き起こしている可能性があります。

腸内環境を改善するには、以下のことに注意しましょう。

* 食物繊維を多く摂る

* 発酵食品を食べる

* 適度な運動をする

* 十分な睡眠をとる

* ストレスを溜めない

これらのことに注意することで、腸内環境を改善し、健康維持に努めることができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『TGF-βの役割と活用法』

トランスフォーミング増殖因子β(TGF-β)とは、細胞増殖、分化、アポトーシスを制御するタンパク質の一種です。 TGF-βは、当初は繊維芽細胞の形質転換を促進する増殖因子として同定されましたが、近年の研究で、多くの細胞種に対して増殖抑制、細胞分化やアポトーシスの誘導などにも寄与することが明らかとされています。例えば、骨芽細胞の増殖やコラーゲンのような結合組織の合成・増殖を促進する一方で、上皮細胞や破骨細胞の増殖に対しては抑制的に作用することが報告されています。従って、他の増殖因子と同様に、細胞分化・遊走・接着にも関与し、個体発生や組織再構築、創傷治癒、炎症・免疫、癌の浸潤転移などの幅広い領域において重要な役割を果たしていると考えられています。

Read More

検査に関する解説

検査に関する解説 腸内環境改善と健康『総菌数』

健全な腸内環境の維持

腸内環境は、健康に大きく影響を及ぼすことが知られています。腸内環境が悪化すると、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病のリスクが高まると言われています。腸内環境を改善するには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂取することが効果的です。食物繊維は、善玉菌のエサとなるため、腸内環境を改善するのに役立ちます。発酵食品には、善玉菌が生きているため、直接腸内に善玉菌を届けることができます。また、睡眠を十分にとることも腸内環境を改善するのに効果的です。睡眠不足になると、腸内環境が悪化することがわかっています。そのため、腸内環境を改善するためには、睡眠を十分にとることも心がけましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境とは、腸内に生息する細菌のバランスのことです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が住んでおり、それらがバランスよく保たれている状態を腸内環境が良いといいます。善玉菌は、腸の蠕動運動を促進したり、有害物質を分解したりする働きがあります。悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸の炎症を引き起こしたりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが増殖するかによって、善玉菌側についたり、悪玉菌側についたりする働きがあります。

腸内環境が悪化すると、下痢、便秘、腹痛などの症状が現れることがあります。また、腸内環境の悪化は、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病のリスクを高めることもわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で脂質異常症を改善

腸内細菌は、脂質異常症の発症と進行に関連していると考えられています。腸内細菌は、食事から摂取した脂質を分解して吸収を促進する役割を果たしていますが、腸内細菌叢のバランスが乱れると、脂質の代謝が異常になり、脂質異常症を発症しやすくなると考えられています。

例えば、腸内細菌叢に悪玉菌が増加すると、悪玉菌が脂質を分解して産生する有害物質が血中に取り込まれてしまい、動脈硬化を引き起こす可能性があります。逆に、善玉菌が増加すると、善玉菌が脂質を分解して産生する有益な物質が血中に取り込まれて、動脈硬化を予防する効果が期待できます。

また、腸内細菌は、脂質代謝に関わる遺伝子の発現を制御する働きも持っています。腸内細菌叢のバランスが乱れると、脂質代謝に関わる遺伝子の発現が異常になり、脂質異常症を発症しやすくなると考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康への影響『パスツリゼーション』について

腸内環境は、人間が健康に暮らすために欠かせない要素です。腸内には善玉菌、日和見菌、悪玉菌の3種類の菌が生息しており、互いにバランスを取り合って人間に益をもたらしています。善玉菌は、有害物質の分解やビタミンの生成など、健康に良い働きをしています。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらにもなり得る菌で、腸内環境が乱れると悪玉菌に変化することがあります。悪玉菌は、有害物質を生成したり、炎症を起こしたりするなど、健康に悪い働きをしています。

腸内環境が乱れると、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。下痢や便秘などの消化器症状のほか、肌荒れやアトピー性皮膚炎などの皮膚トラブル、さらには肥満や糖尿病、心臓病などの生活習慣病にも影響を与えることが分かっています。腸内環境を改善することで、これらの健康問題を予防したり、改善したりすることが期待できます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で健康増進しよう!

健康日本21とは、2000年から厚生労働省が行っている施策です。 その目的は、21世紀の日本を、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会にすることです。そのためには、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸、生活の質の向上を図ることが必要とされています。健康日本21では、そのために必要な施策を具体的に提示しており、関係機関・団体や国民が一体となって健康づくりに取り組むことを目指しています。

健康日本21では、健康の増進と疾病の予防を重視しており、従来の疾病対策の中心であった健診による早期発見や治療にとどまることなく、「一次予防」に重点を置いています。 一次予防とは、病気の発症を予防することであり、健康な状態を維持して病気にならないようにすることを目指しています。健康日本21では、健康の増進と疾病の予防を図るために、食生活や運動習慣の改善、禁煙、適正飲酒など、国民一人ひとりの生活習慣の改善を呼びかけています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で健康に!炎症性腸疾患とは?

腸内環境改善と健康

近年、腸内環境が健康に与える影響が注目されています。腸内環境には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類が存在し、それぞれのバランスが健康を維持する上で重要です。善玉菌は、有害な物質を分解して無害なものにする、免疫力を高める、ビタミンの合成を助けるなどの働きをします。悪玉菌は、有害な物質を産生して腸内環境を悪化させ、感染症の原因となることがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが増加しても、どちらかの勢力に加わる菌です。

腸内環境が悪化すると、腸内細菌のバランスが崩れ、悪玉菌が増加してしまいます。すると、腸内環境が悪化して有害物質が産生され、腸の粘膜が炎症を起こしてしまいます。これが、炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease IBD)の原因の一つと考えられています。IBDは、潰瘍性大腸炎とクローン病の2種類に分類されます。潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜がびらんを起こし、潰瘍を形成する病気です。クローン病は、消化管のどの部分でも炎症を起こす病気です。両方の病気とも、腹痛、下痢、血便などの症状が現れます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ホモジナイズ』

腸内環境改善と健康『ホモジナイズ』

ホモジナイズとは何か

ホモジナイズとは、機械的あるいは手作業により、食品など、砕いたり、すり潰したり、細分化して、均一な検査試料を調製することです。食品の製造工程において、ホモジナイズは、牛乳や豆乳などの乳製品、マヨネーズなどのソース、ドレッシングなどの調味料、アイスクリームなどのデザートなど、さまざまな食品に適用されています。

ホモジナイズされた食品は、均一な食感と外観を持ち、滑らかで口当たりが良いという特徴があります。また、ホモジナイズによって、食品の栄養素が均一に分散されるため、食品の栄養価を向上させることができます。

しかし、近年では、ホモジナイズされた食品が健康に悪影響を与える可能性があるという指摘もされています。ホモジナイズされた食品には、未ホモジナイズの食品よりもトランス脂肪酸が多く含まれていることが報告されており、トランス脂肪酸は、心臓病や肥満のリスクを高める可能性があると言われています。

また、ホモジナイズされた食品は、腸内環境を悪化させる可能性もあると言われています。ホモジナイズされた食品に含まれる小さな脂肪球は、腸内細菌によって分解されにくい性質を持っており、腸内環境のバランスを崩す可能性があると言われているのです。

ホモジナイズされた食品が健康に与える影響については、まだ研究が進んでおらず、結論は出ていません。しかし、ホモジナイズされた食品を過剰に摂取することは、健康に悪影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『発酵』について

発酵とは、微生物が有機物質を分解し、アルコール、有機酸、二酸化炭素などの代謝産物を生成する processです。この過程は、微生物がエネルギーを得るための手段として行われます。発酵は、狭い意味では、酵母などの微生物が嫌気条件下でエネルギーを得るためのプロセスを指します。広い意味では、微生物を利用して食品を製造することや、有機化合物を工業的に製造することを意味します。

発酵は、人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。発酵食品は、保存性を高め、栄養価を高めるために利用されてきました。また、発酵は、アルコール飲料の製造や、有機化合物の工業的な製造にも利用されてきました。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ビフィズス菌増殖促進因子』について

ビフィズス菌増殖促進因子とは、ビフィズス菌の増殖を促進する物質のことです。 ビフィズス菌は、人間の腸内に生息する善玉菌の一種であり、健康を維持するために重要な役割を果たしています。ビフィズス菌を増やすことで、腸内の環境が改善され、健康の増進につながると考えられています。

ビフィズス菌増殖促進因子は、スイスチーズのスターターとして古くから利用されてきたプロピオン酸菌(Propionibacterium freudenreichii)が産生します。プロピオン酸菌は、牛乳を発酵させてチーズやヨーグルトなどの乳製品を作る際に使用される細菌の一種です。プロピオン酸菌が産生するビフィズス菌増殖促進因子は、ビフィズス菌の増殖に特異性を持っており、他の腸内細菌の増殖を促進することはありません。

ビフィズス菌増殖促進因子は、ビフィズス菌の増殖を促進することで、腸内の環境を改善し、健康の増進につながることが期待されています。ビフィズス菌を増やすことで、腸の蠕動運動が促進され、便秘や下痢などの症状を改善することが期待できます。また、ビフィズス菌が産生する酢酸や乳酸などの有機酸は、腸内のpHを酸性にし、悪玉菌の増殖を抑える効果があります。さらに、ビフィズス菌は、ビタミンB群やビタミンKなどの栄養素を産生し、腸の粘膜を強化する効果があります。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善で防衛体力アップ!健康な腸のためのヒント

腸内環境とは、腸の中に暮らす細菌のバランスのことです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の菌が住んでいます。善玉菌は、腸内を酸性にして悪玉菌の増殖を抑え、消化や吸収を助ける働きがあります。悪玉菌は、腸内をアルカリ性にして善玉菌の増殖を抑え、有害物質を産生します。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが増加するかによってどちらかの味方につきます。

腸内環境は、健康に大きな影響を与えます。腸内環境が良好な人は、免疫力が高く、感染症にかかりにくい傾向にあります。また、腸内環境が良好な人は、肥満や糖尿病になりにくい傾向にあります。逆に、腸内環境が悪い人は、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。また、腸内環境が悪い人は、肥満や糖尿病になりやすい傾向にあります。

腸内環境を改善するには、バランスの良い食事をとることが大切です。善玉菌が増える食品を積極的に摂り、悪玉菌が増える食品を控えることで、腸内環境を改善することができます。善玉菌を増やす食品には、ヨーグルト、納豆、味噌、キムチなどの発酵食品や、食物繊維が豊富な野菜や果物があります。悪玉菌を増やす食品には、肉類、魚介類、乳製品、卵などの動物性食品や、砂糖や油を多く含む加工食品があります。

また、適度な運動をすることも腸内環境の改善に効果的です。運動をすると、腸の蠕動運動が活発になり、便通がよくなります。便通がよくなると、腸内に有害物質が溜まりにくくなり、腸内環境が改善されます。

さらに、十分な睡眠をとることも腸内環境の改善に効果的です。睡眠中は、腸の蠕動運動が活発になり、便通がよくなります。また、睡眠中は、善玉菌が増殖しやすいと言われています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に関する同定キットについて

腸内環境の改善が健康に与える影響は近年注目されており、様々な研究が行われています。その中でも、腸内環境を測定する同定キットは、自宅で簡単に腸内環境をチェックできるとして人気を集めています。

同定キットとは、微生物の種類や量を特定するための簡易器具です。キットの中には、専用の培地や試薬が入っており、便や唾液などのサンプルを採取して培地に塗布することで、腸内環境を測定することができます。培地の成分や色によって、腸内環境の状態を判断することができる仕組みです。

同定キットは、市販されているものから、医療機関や研究機関で利用されているものまで、様々な種類があります。市販されている同定キットは、一般的に簡易的なものであり、腸内環境の大まかな傾向を把握するのに適しています。一方、医療機関や研究機関で利用されている同定キットは、より詳細な分析を行うことができ、病気の診断や治療にも利用することができます。

Read More