腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 免疫力

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

ビタミンB群とは、水溶性ビタミンのうち、ビタミンB1、B2、ナイアシン、パントテン酸、B6、B12、葉酸、ビオチンの8種の総称です。 ビタミンB複合体とも呼ばれます。ビタミンB群は、体内で様々な重要な役割を果たしています。

例えば、ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換するのを助けます。ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康を維持するのに役立ちます。ナイアシンは、エネルギー産生や神経系の働きをサポートします。パントテン酸は、脂肪酸やコレステロールの合成に関与しています。ビタミンB6は、タンパク質の代謝や免疫機能をサポートします。ビタミンB12は、赤血球の生成や神経系の働きに関与しています。葉酸は、赤血球の生成やDNAの合成に関与しています。ビオチンは、皮膚や髪の健康を維持するのに役立ちます。

ビタミンB群は、肉類、魚介類、卵、乳製品、豆類、玄米、全粒粉などの食品に多く含まれています。また、ビタミンB群のサプリメントも販売されています。

ビタミンB群は、健康維持に欠かせない栄養素です。ビタミンB群が不足すると、疲労、倦怠感、食欲不振、下痢、貧血、神経障害などの症状が現れることがあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

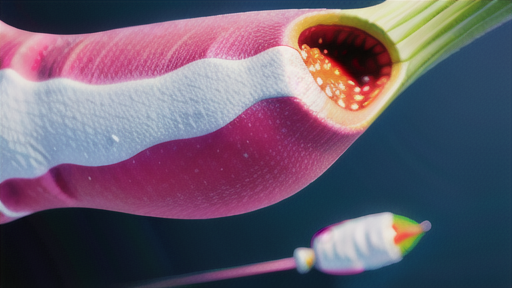

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『偽菌糸』について

腸内環境改善と健康『偽菌糸(=仮性菌糸。糸状菌(カビ)の菌糸に対して、本来菌糸体を形成しない酵母などが菌糸のような形状をとること。生育環境の変化などで発生することがある。)』

近年、腸内環境の改善と健康の関係性が注目されています。腸内環境とは、腸の中に生息する細菌などの微生物の状態を指します。腸内環境が良いと、免疫力が向上したり、肥満や生活習慣病になりにくくなったりすることがわかっています。その一方で、腸内環境が悪いと、免疫力が低下したり、肥満や生活習慣病になりやすくなったりすることがわかっています。

偽菌糸とは、本来菌糸体を形成しない酵母などが菌糸のような形状をとることです。生育環境の変化などで発生することがあります。偽菌糸は、腸内環境を悪化させる可能性があります。偽菌糸は、腸内の粘膜に付着して、腸内細菌のバランスを崩すことがあります。腸内細菌のバランスが崩れると、免疫力が低下したり、肥満や生活習慣病になりやすくなったりすることがわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

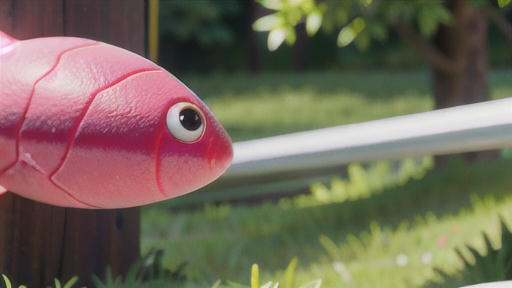

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:アニサキスについて

アニサキス症とは、アニサキス属の寄生虫に感染することで起こる健康障害です。アニサキスは、海産動物に多く寄生する寄生虫で、サバ、アジ、タラ、イカなどの生の魚介類を喫食した場合に、人体に感染することがあります。アニサキスは、人体に感染すると胃や腸の壁に寄生し、激しい腹痛、嘔吐、下痢などの症状を引き起こします。アニサキス症は、アニサキスが感染した魚介類を、生または加熱が不十分な状態で喫食することで感染します。アニサキス症の症状は、通常、アニサキスを喫食してから数時間から数日後に出現します。主な症状は、激しい腹痛、嘔吐、下痢です。また、吐き気、発熱、筋肉痛、頭痛などの症状が現れることもあります。アニサキス症は、アニサキスを喫食した場合は、できるだけ早く医療機関を受診することが大切です。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善でバリア機能を高めよう

腸内環境と皮膚バリア機能の意外な関係

近年、腸内環境が皮膚の健康と密接に関係していることが明らかになってきました。腸内には、善玉菌と悪玉菌という2種類の細菌が存在していますが、善玉菌は腸内の免疫力を高め、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。一方、悪玉菌は腸内の免疫力を低下させ、悪玉菌の増殖を促進させる働きがあります。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、皮膚のバリア機能が低下してしまいます。腸内環境が悪化すると、善玉菌が減少して悪玉菌が増加するため、腸内で有害物質が産生されるようになります。これらの有害物質が血液中に取り込まれると、全身を巡って皮膚にも到達し、皮膚の炎症やトラブルを引き起こすことがあります。また、腸内環境が悪化すると、腸のバリア機能が低下して、腸内細菌が腸管から漏れ出すことがあります。この腸内細菌が皮膚に付着すると、皮膚の炎症やトラブルを引き起こすことがあります。

Read More

アレルギーに関する解説

アレルギーに関する解説 腸内環境がアレルギーに与える影響

腸内環境と免疫系

腸内には100兆個以上の細菌が住み着いており、この細菌叢は腸内フローラと呼ばれています。腸内フローラは、食べ物の消化・吸収、有害物質の分解、免疫機能の維持など、さまざまな重要な役割を果たしています。腸内フローラのバランスが崩れると、消化器症状や免疫系の異常など、さまざまな健康問題を引き起こすことが知られています。

免疫系は、体内に侵入した異物(病原菌など)を排除する働きをしています。免疫系には、自然免疫と獲得免疫の2種類があり、自然免疫は病原菌を直接攻撃するのに対し、獲得免疫は病原菌を特異的に認識して攻撃する働きをしています。腸内フローラは、免疫系を正常に機能させるために重要な役割を果たしており、腸内フローラのバランスが崩れると、免疫系がうまく働かなくなってしまいます。

アレルギーは、免疫系が異物(アレルゲン)に対して過剰に反応して起こる病気です。アレルゲンには、食べ物(卵、牛乳、小麦など)、花粉、ハウスダストなどさまざまなものがあります。アレルギーの原因の一つとして、腸内フローラのバランスの崩れが挙げられています。腸内フローラが崩れると、免疫系が異物を過剰に認識するようになってしまい、アレルギーが起こりやすくなります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で健康になる!高血糖を撃退!

高血糖とは?

高血糖とは、血液中のグルコース(糖)の濃度が正常範囲を超えて上昇し、健康に悪影響を与える状態のことです。正常範囲は空腹時血糖値で70~110mg/dL未満、食後2時間血糖値で140mg/dL未満とされています。高血糖が続くと、血管や神経にダメージを与えて、糖尿病や動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などの病気を引き起こすリスクが高まります。また、高血糖は、免疫機能の低下や感染症にかかりやすくなることにもつながります。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康『カルシウム』

カルシウムは、人体に最も多く含まれる無機元素であり、約1kg含まれています。体内のカルシウムの99%は骨に、残りの1%は血液と組織に分布しています。カルシウムは、生体及び細胞のあらゆる機能に関与しており、その役割は多岐にわたります。

カルシウムの役割とは

カルシウムは、骨や歯の形成に不可欠な元素です。カルシウムが不足すると、骨が弱くなり、骨折のリスクが高まります。また、カルシウムは、筋肉の収縮、神経の興奮、血液の凝固などにも関与しています。カルシウムが不足すると、筋肉の痙攣、神経の過敏性、血液の凝固異常などの症状が現れることがあります。

カルシウムの摂取不足は、骨粗鬆症や骨折のリスクを高めます。また、カルシウムの摂取不足は、筋肉の痙攣、神経の過敏性、血液の凝固異常などの症状が現れることがあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『微量栄養素』

-微量栄養素とは何か-

微量栄養素とは、ヒトの栄養素のうち生命維持のためにグラム単位で摂取しなければならない栄養素のことです。三大栄養素 (炭水化物、脂質、タンパク質) と異なり、摂取量は微量ですが、生命維持に欠かせません。ビタミン、無機栄養素が微量栄養素に分類されます。

ビタミンは、有機化合物であり、生命維持に必要な酵素の働きを助ける補酵素として働くものです。ビタミンは脂溶性ビタミン(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK) と水溶性ビタミン(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC) に分類されます。

無機栄養素は、元素のことで、体の中で様々な役割を果たしています。カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウム、リン、鉄、亜鉛、ヨウ素などがあります。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康『胞子嚢(カビなどの真菌類が胞子を蓄えている嚢(ふくろ)。)』について

胞子嚢とは

胞子嚢とは、カビなどの真菌類が胞子を蓄えている嚢(ふくろ)のことです。胞子とは、真菌類が繁殖するために作る細胞のことです。胞子は非常に小さく、空気中を飛ぶことができます。そのため、真菌類は胞子嚢から胞子を放出し、繁殖することができます。真菌類の中には、胞子を人間や動物の体に取り付かせることで感染症を引き起こすものもあります。また、胞子はアレルギーを引き起こすこともあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内改善と健康『腸球菌』について

腸球菌とは、主にヒトを含む哺乳類の腸管内に存在する常在菌のうち、球菌の形態をとるものを指す。腸球菌属には、腸球菌フェカリス、腸球菌デュランス、腸球菌フェシウムの3種が知られている。腸球菌は、ヒトの腸内細菌叢の構成員の1つであり、腸内環境の維持に重要な役割を果たしている。

腸球菌は、善玉菌と悪玉菌の両方の性質を併せ持つ日和見菌である。善玉菌としては、腸内を酸性に保つことで、病原菌の増殖を抑える役割を果たしている。また、腸管上皮細胞の増殖を促進し、腸管のバリア機能を強化する作用もある。一方、悪玉菌としては、腸内において有害物質を産生したり、他の細菌に感染を起こしたりする可能性がある。

腸球菌の数は、腸内環境の状態によって大きく変化する。腸内環境が良好な状態であれば、腸球菌の数は適正に保たれる。しかし、腸内環境が悪化すると、腸球菌の数が急激に増加したり、減少したりすることがある。腸球菌の数が急激に増加すると、腸内感染症を引き起こす可能性がある。また、腸球菌の数が急激に減少すると、腸内環境が不安定になり、他の細菌が増殖しやすくなる。そのため、腸内環境を良好な状態に保つことは、腸球菌の数を適正に保ち、腸内感染症やその他の腸内疾患を防ぐために重要である。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『枯草菌』

枯草菌とは

枯草菌とは、Bacillus subtilisという細菌を指すが、Bacillus属細菌を指すこともある。枯れた草の表面から良く分離されるので、この名称がついた。グラム陽性の好気性芽胞形成細菌で、耐熱性が高い。熱湯消毒した稲ワラで煮豆をくるんで保存すると、枯草菌の一種である納豆菌(Bacillus subtilis var. natto)の作用により、納豆ができる。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:獲得免疫獲得の魅力

腸内環境と免疫の関係

腸内環境と免疫の関係は密接であり、腸内環境が乱れると免疫力が低下し、様々な疾患にかかりやすくなることが知られています。腸内環境を整えることで、免疫力を高め、健康を維持することができるのです。

腸内には、善玉菌と悪玉菌という2種類の細菌が住み着いています。善玉菌は、腸の粘膜を健康に保ち、腸内環境を悪玉菌から守る働きをしています。一方、悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸の粘膜を傷つけたりするなど、身体に悪影響を及ぼします。

善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が乱れ、免疫力が低下します。免疫力が低下すると、細菌やウイルスなどの感染症にかかりやすくなったり、アレルギーが起こりやすくなったりします。

腸内環境を整えるためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすには、ヨーグルトや納豆などの発酵食品を積極的に摂ったり、食物繊維を多く含む食品を摂ったりすることが効果的です。悪玉菌を減らすには、ストレスを溜めないようにしたり、睡眠を十分にとったりすることが大切です。

腸内環境を整えることで、免疫力を高め、健康を維持することができるのです。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『バクテリオシン』について

大見出し腸内環境改善と健康『バクテリオシン』

小見出しバクテリオシンとは?

バクテリオシンとは、主に類縁菌に対して抗菌活性を示すもので、リボゾーム上で合成されるタンパク質やペプチドの総称である。バクテリオシンは、乳酸菌、ビフィズス菌、放線菌など、さまざまな細菌によって産生される。乳酸菌の中には、バクテリオシンを産生するものが多く、乳酸菌研究と乳酸菌利用の両面から注目されている。バクテリオシンの抗菌活性は、競合菌の増殖を抑制することで、腸内環境を改善する効果がある。また、バクテリオシンは、免疫機能を活性化することで、感染症の予防や治療にも効果があるといわれている。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

衛生規範とは、厚生労働省が国民の食生活に密着した食品について通知した衛生に関する指針のことです。 かつては「弁当・そうざい」、「漬物」、「洋生菓子」、「セントラルキッチン/カミサリー・システム」、「生めん類」のいわゆる一般衛生管理項目について規定されていましたが、近年ではさまざまな食品に適用されています。 衛生規範は法令ではなく、あくまで目標値としてそれぞれの食品における微生物の目標基準値が設けられています。 しかし、近年ではこの基準値が食品衛生法における食品の規格基準とほぼ同義に考えられることが多く、食品の安全性を確保するためには非常に重要な指針となっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康|無加熱摂取冷凍食品

腸内環境は、腸の中に棲息する細菌叢のバランスのことです。腸内環境が良い状態であると、腸の働きが正常に行われ、病気になりにくくなります。逆に、腸内環境が悪い状態であると、腸の働きが低下し、様々な病気にかかりやすくなります。

近年、腸内環境と健康の関係が注目されています。腸内細菌は、食べ物から栄養を摂取したり、ビタミンを合成したりするなど、様々な働きをしています。また、腸内細菌は免疫系にも影響を与え、病気に対する抵抗力を高めてくれるのです。近年、マウスの実験では、腸内細菌のバランスが崩れると、肥満や糖尿病、心臓病などの生活習慣病のリスクが高まることがわかっています。腸内環境を改善することで、これらの病気の予防や改善にもつながるのです。

腸内環境を改善するには、食生活を見直すことが大切です。食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂ることで、腸内細菌のバランスを整えることができます。また、ストレスを溜めすぎないようにしたり、適度な運動をしたりすることも腸内環境を改善するのに役立ちます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『免疫グロブリン』について

免疫グロブリンとは、病原体などの異物を排除するために免疫系によって産生されるタンパク質群のことです。抗体とも呼ばれ、細菌やウイルス、真菌などの病原体や、それらの毒素などに対する抗原を認識し、排除する働きがあります。免疫グロブリンは、リンパ球の一種であるB細胞によって産生されます。

免疫グロブリンには、IgG、IgA、IgD、IgE、IgMの5つのサブクラスがあり、それぞれ異なる働きをしています。例えば、IgGは最も多く産生される免疫グロブリンで、血液中に存在し、細菌やウイルスの感染を防御しています。IgAは粘膜に存在し、細菌やウイルスの感染を防いでいます。IgDは、B細胞の表面に存在し、抗原を認識してB細胞を活性化しています。IgEは、アレルギー反応に関与しています。IgMは、細菌やウイルス感染の初期に産生され、抗体の産生を促進しています。

免疫グロブリンは、健康を維持するために重要な役割を果たしています。免疫グロブリンが不足したり、機能が低下すると、病原体に対する抵抗力が低下し、感染症にかかりやすくなったり、免疫異常を引き起こしたりする可能性があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で周術期感染予防

周術期(周術期とは、ある手術を行うにあたり、その手術にかかわる入院から麻酔、手術、回復までを含めた術前・術中・術後の一連の期間の総称です。)感染症対策の重要性が高まっています。なぜなら、手術後の腸内細菌による感染症は、患者の予後を左右する最も大きな問題となっているからです。腸内細菌叢のバランスを正常に保つことの重要性が注目されています。近年では、腸内細菌叢、腸内環境、腸管機能を正常に保つ作用のある特定のプロバイオティクスやシンバイオティクスが周術期感染防御に有用であることが示されており、医療現場においてその効果が期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康を守れ! ディフェンシンがカギ

ディフェンシンとは?

ディフェンシンは、抗酸化物質であり、免疫システムの重要な一部です。 ディフェンシンは、細菌、ウイルス、真菌などの感染症から体を守る働きをします。 ディフェンシンは、血液、組織、唾液、涙液、母乳などの体液に含まれています。免役機能が低下しないように細菌やウイルスなどの有害な物質を殺したり、増殖を阻害して体を守っています。 ディフェンシンには、α-デフェンシン、β-デフェンシン、θ-デフェンシンの3種類があります。α-デフェンシンは、好中球やマクロファージなどの食細胞から放出されます。-デフェンシンは、気道、腸、皮膚などの上皮細胞から放出されます。θ-デフェンシンは、サル類の単球からのみ放出されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『エロモナス』

エロモナスとは、腸内環境改善と健康に重要な役割を果たす細菌です。エロモナスは、淡水域や沿岸海水に広く分布しており、熱帯・亜熱帯地域で多く見られます。国内での集団感染の事例は報告されていませんが、食中毒菌として知られており、下痢症の原因となる可能性があります。エロモナスは、腸内環境のバランスを保ち、免疫機能を高めるのに役立つため、健康維持に重要な役割を果たしています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『シャーレ』

腸内環境とは、腸内に住む細菌やウイルス、真菌などの微生物のバランスのことです。腸内環境は、健康に大きな影響を与えており、腸内環境が乱れると、さまざまな健康上の問題が起こる可能性があります。

腸内環境が乱れる原因としては、食生活の乱れ、ストレス、睡眠不足、薬の服用などがあります。また、加齢によっても腸内環境は乱れる傾向があります。

腸内環境が乱れると、下痢、便秘、腹痛、ガスがたまるなどの症状が現れることがあります。また、肌荒れ、肥満、糖尿病、動脈硬化、うつ病など、さまざまな健康上の問題のリスクが高まる可能性があります。

腸内環境を改善するには、食生活を見直し、食物繊維を多く摂り、発酵食品を積極的に食べることが大切です。また、ストレスをためないようにし、睡眠を十分にとることも重要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『リンパ節』の関係

腸内環境改善と健康『リンパ節』

リンパ節とは、リンパ管の途中に存在する免疫器官の一つです。形態は直径1~3cmのソラマメ状で、免疫応答を発動して、異物の浸入や拡散を食い止める働きをします。

近年、腸内環境の改善がリンパ節に大きな影響を与えることがわかってきました。腸内環境が良好な人は、リンパ節が活性化し、免疫機能が向上することがわかっています。逆に、腸内環境が悪化すると、リンパ節が機能低下し、免疫力が低下してしまいます。

腸内環境は、食事や運動、ストレスなど、さまざまな要因によって影響を受けます。腸内環境を改善することで、リンパ節を活性化し、免疫機能を高めることができます。その結果、感染症やアレルギー疾患にかかりにくくなったり、がんの発症リスクを下げたりする効果が期待できます。

腸内環境を整えるために、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂取しましょう。また、適度な運動やストレス解消も腸内環境の改善に効果的です。腸内環境を整えて、リンパ節を活性化し、免疫機能を高めて、健康維持に努めましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境改善と健康

腸内細菌叢の概要

腸内細菌叢とは、腸内に生息する細菌の総称です。腸内には、約1000種類、100兆個もの細菌が生息しており、その数は、人体の細胞の数よりも多いとされています。腸内細菌叢は、栄養素の消化吸収や、免疫機能の維持など、様々な健康に重要な役割を果たしています。

腸内細菌叢は、食生活や生活習慣などによって変化します。例えば、野菜や果物などの食物繊維を多くとると、腸内細菌叢が改善され、健康に良いとされています。また、運動をすると、腸内細菌叢が改善され、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクを下げることがわかっています。

腸内細菌叢が乱れると、下痢や便秘、腹痛などの消化器症状や、アトピー性皮膚炎や喘息などのアレルギー疾患、肥満や糖尿病などの生活習慣病、さらにうつ病などの精神疾患のリスクが高まることがわかっています。

腸内細菌叢を改善するためには、食生活や生活習慣を見直すことが大切です。野菜や果物などの食物繊維を多くとり、適度な運動を心がけましょう。また、ストレスをためないようにすることも大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康の強い味方!『中間水分食品』の世界

中間水分食品とは、水分量が20~40%の食品です。水分量が多い食品は腐敗しやすく、逆に水分量がが少ない食品は硬くて食べにくいという問題がありました。中間水分食品は、水分量を調整することで、腐敗しにくく、食べやすい食品を実現しました。

中間水分食品には、フルーツケーキ、羊羹、干柿、サラミソーセージ、佃煮などが含まれます。これらの食品は、水分量が少ないため、室温で保存することができます。また、 水分量を調整することで、食品の風味や食感を改善することができます。

中間水分食品は、長期保存が可能で、携帯性に優れているため、旅行やアウトドアなどのシーンで重宝されています。また、水分量が調整されているため、食べ過ぎを防ぐことができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 ~連鎖球菌の役割とは~

腸内環境改善と健康『連鎖球菌(直径 1µm程度のグラム陽性の球菌で、形状は、個々の菌体が規則に直鎖状に並んだ配列をしている。 通性嫌気性または偏性嫌気性で、生化学的には、カタラーゼ陰性。一般に乳酸発酵によってエネルギーを得る。栄養要求性が厳しい(特異的)のも特徴のひとつである。)』

連鎖球菌とは?

連鎖球菌とは、 диамет 1µm程度のグラム陽性の球菌であり、形状は、個々の菌体が規則に直鎖状に並んだ配列をしている。通性嫌気性または偏性嫌気性で、生化学的には、カタラーゼ陰性である。一般に乳酸発酵によってエネルギーを得る。

栄養要求性が厳しく(特異的)のも特徴のひとつである。連鎖球菌は、人間や動物の口や腸内に常在する細菌であり、通常は病気を引き起こさない。しかし、特定の条件下では、連鎖球菌は、溶血性連鎖球菌感染症、蜂窩織炎、肺炎、猩紅熱などの病気を引き起こすことがある。

Read More