免疫力アップに関する解説

免疫力アップに関する解説 微生物

免疫力アップに関する解説

免疫力アップに関する解説

腸内環境改善と健康

-腸内環境と健康の関係-

腸内環境とは、腸内に生息する細菌・ウイルス・真菌などの微生物のバランス状態のことです。腸内環境が整っていると、免疫力が高まり、病気になりにくくなります。また、腸内環境の乱れは、肥満や糖尿病、大腸がんのリスク上昇など、さまざまな健康問題を引き起こすことがわかっています。

腸内環境を改善するためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすには、食物繊維を多く含む食品を摂取することが効果的です。食物繊維は、善玉菌のエサとなり、善玉菌の増殖を促します。また、発酵食品を摂取することで、善玉菌を直接腸内に取り入れることができます。悪玉菌を減らすためには、砂糖や脂質の多い食品を控え、野菜や果物を多く摂取することが大切です。砂糖や脂質は、悪玉菌のエサとなり、悪玉菌の増殖を促します。

腸内環境を改善するためには、食生活だけでなく、運動や睡眠も大切です。運動は、腸の蠕動運動を促進し、便通を改善する効果があります。睡眠不足は、腸内環境を乱すことがわかっています。そのため、十分な睡眠をとることも大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に関する同定キットについて

腸内環境の改善が健康に与える影響は近年注目されており、様々な研究が行われています。その中でも、腸内環境を測定する同定キットは、自宅で簡単に腸内環境をチェックできるとして人気を集めています。

同定キットとは、微生物の種類や量を特定するための簡易器具です。キットの中には、専用の培地や試薬が入っており、便や唾液などのサンプルを採取して培地に塗布することで、腸内環境を測定することができます。培地の成分や色によって、腸内環境の状態を判断することができる仕組みです。

同定キットは、市販されているものから、医療機関や研究機関で利用されているものまで、様々な種類があります。市販されている同定キットは、一般的に簡易的なものであり、腸内環境の大まかな傾向を把握するのに適しています。一方、医療機関や研究機関で利用されている同定キットは、より詳細な分析を行うことができ、病気の診断や治療にも利用することができます。

Read More

検査に関する解説

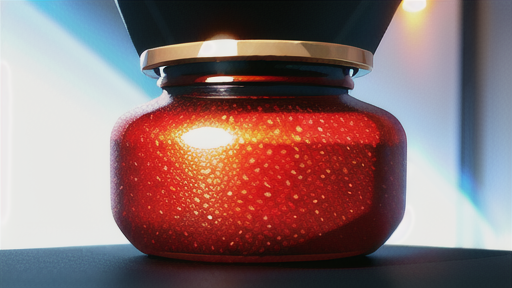

検査に関する解説 腸内環境改善と健康『コロニーカウンター』

コロニーカウンターとは、寒天平板を用いた微生物の定量試験において、培地上に出現したコロニーを計数する器具のことです。手作業を補助する照明器具などを組み合わせたタイプと、光学デバイスとコンピューターを組み合わせた自動タイプがあります。

コロニーカウンターは、微生物の定量試験において、コロニーを正確かつ迅速に計数するために使用されます。光学デバイスとコンピューターを組み合わせた自動タイプは、培地上をスキャンしてコロニーを検出し、自動的にコロニー数を計数することができ、手作業によるコロニーの計数に比べて、精度が高く、作業時間を短縮することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

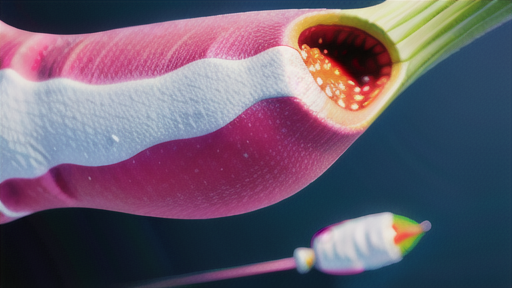

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に効果的な特定酵素基質培地法とは?

特定酵素基質培地法とは?

特定酵素基質培地法は、細菌が生育する際に産生する、独自の酵素と培地成分の反応により培地自体を発色させ細菌の有無を判定する方法です。従来の培養法に代わる新しい方法として主に食品製造現場などでのスクリーニングテストに用いられることが多いです。

この方法は、細菌が産生する特定の酵素が、培地中の基質と反応して発色物質を生成する仕組みを利用しています。例えば、大腸菌が産生するβ-グルクロニダーゼという酵素は、培地中のX-グルクロン酸という基質を分解して黄色い発色物質を生成します。

また、この方法は、培地組成を調整することで、特定の細菌だけを検出することが可能です。例えば、大腸菌を選択的に検出したい場合は、大腸菌が産生する酵素に特異的な基質を培地に加えます。

特定酵素基質培地法は、従来の培養法に比べて、短時間で細菌の有無を判定することができるため、食品製造現場などでのスクリーニングテストに適しています。また、培地組成を調整することで、特定の細菌だけを検出することができるため、食品の安全性を確保するのにも役立っています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康のために欠かせない「自由水」の重要性

腸内環境と自由水の関係

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌がいて、そのバランスが健康を左右します。善玉菌は、私たちの体に良い働きをしてくれる細菌で、悪玉菌は、体に悪い働きをする細菌です。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、さまざまな病気の原因となります。

自由水とは、食品中に含まれる水分で、微生物が生育しやすい水分のことです。自由水のコントロールによって、食品の保存性を高めることができます。自由水の量は、食品の水分活性を示す指標となります。水分活性とは、食品中の水の量と、その水の微生物が生育しやすい程度を示す指標です。水分活性が高ければ、微生物が生育しやすく、保存性が低くなります。逆に、水分活性は低ければ、微生物が生育しにくくなり、保存性が高くなります。

腸内環境を改善するためには、自由水の量をコントロールすることが重要です。自由水の量をコントロールすることで、腸内細菌のバランスを整えることができ、腸内環境を改善することができます。自由水の量をコントロールする方法としては、食品を乾燥させる、塩漬けにする、砂糖漬けにする、冷凍するなどがあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 硝化細菌による腸内環境改善と健康

硝化細菌とは?

硝化細菌は、アンモニウムイオンを、亜硝酸イオンを経て硝酸イオンに酸化する細菌を総称して硝化細菌と呼んでいます。土壌や河川、湖沼などの水界に広く存在しています。硝化細菌は、アンモニウムイオンや亜硝酸イオンを酸化することにより生命の維持や増殖に必要なエネルギーを得ており、下水処理場で環境汚染の原因となる窒素化合物を生物学的に除去する際に重要な役割を果たしています。このような環境問題の解決のために微生物の力を有効に活用するという試みが注目されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 Полилизинで体の内側から健康になる!

ポリリジンとは、微生物による発酵生産物であり、厚生労働省告示の既存添加物に記載されている保存料の一種です。グラム陽性菌(セレウス菌等)、グラム陰性菌(大腸菌等)、酵母など広範囲の微生物、特に食中毒原因菌に対しても、増殖抑制効果を発揮することが知られています。また、腸内環境改善に効果があることが報告されており、腸内環境を整えることで、健康維持に役立つと期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『乾燥食品』について

腸内環境とは、腸内細菌叢のことで、腸内に生息する細菌のバランスを指します。腸内細菌叢は、健康に重要な役割を果たしており、腸内環境の乱れは、様々な健康問題を引き起こすことがわかっています。

腸内細菌叢は、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類に分類されます。善玉菌は、腸内を健康に保つために必要な働きをする細菌で、乳酸菌やビフィズス菌などが挙げられます。悪玉菌は、腸内に有害な物質を産生する細菌で、大腸菌やサルモネラ菌などが挙げられます。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌の間の性質を持つ細菌で、腸内環境によって善玉菌にも悪玉菌にも変化します。

腸内環境の乱れは、善玉菌が減少して悪玉菌が増加することで起こります。腸内環境が乱れると、腸内細菌叢が産生する有害物質が腸から吸収されて、様々な健康問題を引き起こします。また、腸内環境の乱れは、免疫力の低下にもつながります。

腸内環境を改善するには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすには、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を多く含む食品を積極的に摂りましょう。また、食物繊維を多く含む食品も、善玉菌を増やすのに効果的です。

腸内環境を改善すると、様々な健康上のメリットが得られます。腸内環境が改善すると、おなかの調子を整え、便秘や下痢を予防することができます。また、腸内環境の改善は、免疫力の向上にもつながり、風邪や感染症にかかりにくくなります。さらに、腸内環境の改善は、肥満や糖尿病などの生活習慣病の予防にも効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『窒素源』について

-窒素源とは?-

窒素源とは、微生物の栄養源となる、主にたんぱく質やアミノ酸などの窒素化合物を指します。微生物は、窒素をアミノ酸に変換して、アミノ酸をタンパク質に変換して、タンパク質を酵素に変換して、酵素を代謝に利用します。そのため、微生物が正常に生育するためには、窒素源が欠かせません。

窒素源は、微生物の生育に欠かせない栄養素であるため、培地には必ず含まれています。培地中の窒素源の濃度は、微生物の生育に影響を与えます。窒素源の濃度が低すぎると、微生物は十分に生育できません。逆に、窒素源の濃度が高すぎると、微生物は過剰に生育して、培地が酸性化してしまいます。

窒素源の種類は、微生物によって異なります。例えば、大腸菌は、アンモニアやアミノ酸を窒素源として利用できます。枯草菌は、硝酸塩や亜硝酸塩を窒素源として利用できます。酵母は、アンモニアやアミノ酸、尿素を窒素源として利用できます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:エアーサンプラーで腸内環境を知る

腸内環境とは、腸の中に住む細菌やウイルスなどの微生物のバランスのことです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が住んでおり、これらのバランスが健康に大きく関わっています。善玉菌は、腸内を健康に保ったり、免疫力を高めたりする働きがあります。悪玉菌は、腸内を荒らしたり、有害物質を産生したりする働きがあり、増えすぎると病気の原因となります。日和見菌は、普段は善玉菌や悪玉菌のどちらの側にもつかず、腸内環境が乱れると悪玉菌側に加担する菌です。

腸内環境を整えることで、さまざまな健康上のメリットを得ることができます。例えば、腸の蠕動運動が促進され、便秘が改善されます。また、腸内細菌が食物繊維を分解して酢酸、プロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸を産生するため、大腸がんや心臓病のリスクを減らす効果が期待されています。さらに、腸内細菌は、免疫機能を調節したり、ビタミンやミネラルを産生したりする働きもあるため、腸内環境を整えることで、免疫力の強化や、栄養素の吸収率の向上にもつながるといわれています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に白金耳が活躍!

白金耳と腸内環境改善

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌が住んでいますが、善玉菌が優勢な状態が健康的な腸内環境です。善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑え、有害物質を分解するなど、私たちの健康を守る働きをしています。

白金耳は、善玉菌を腸内に移植するためのツールです。白金耳に自分の便をつけ、それを別の人の腸内に移植することで、善玉菌を増やすことができます。善玉菌が増えることで、腸内環境が改善され、健康に良い効果をもたらします。

白金耳による腸内環境改善は、様々な病気の治療や予防に効果があることが期待されています。例えば、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患、アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー疾患、肥満や糖尿病などの生活習慣病などです。

白金耳による腸内環境改善は、まだ新しい治療法ですが、大きな可能性を秘めています。今後、白金耳を用いた腸内環境改善の研究が進み、様々な病気の治療や予防に役立てられることが期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を改善する軟化

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、腸内に生息するさまざまな細菌やウイルスのバランスを指します。このバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

腸内環境が悪化すると、下痢、便秘、腹痛などの消化器系の問題が発生しやすくなります。また、免疫機能が低下して、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなることもあります。さらに、腸内環境の悪化は、肥満、糖尿病、心臓病などの生活習慣病のリスクを高めることもわかっています。

腸内環境を改善するためには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取し、適度な運動を心がけ、ストレスを溜めないことが大切です。また、プロバイオティクスやプレバイオティクスなどのサプリメントを摂取することも有効です。

腸内環境を改善することで、消化器系の問題を軽減し、免疫機能を高め、生活習慣病のリスクを下げることができます。さらに、腸内環境の改善は、精神的な健康にも良い影響を与えるとされています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 ケカビが織りなす腸内環境の奇跡

-# 腸内環境改善と健康『ケカビ(ケカビ属(Mucor、ムコール)の総称。ケカビは、接合菌の中でもっとも普遍的に見られる種で、土壌、糞、食品、その他、様々な湿った有機物上に出現する。)』-#

-- ケカビとは何か?--

ケカビとはケカビ属に属する接合菌の一種です。接合菌とは、2つの菌糸が融合して生殖を行う菌類の仲間です。ケカビは、土壌、糞、食品、その他のさまざまな湿った有機物上に生息し、広く分布しています。

ケカビは、生殖器官である接合胞子が特徴的です。接合胞子は、2つの菌糸が融合して形成される球状の構造体で、内部に多数の胞子が含まれています。接合胞子は、環境条件が整うと、胞子が発芽して新しい菌糸が生じ、新しいケカビの個体が形成されます。

ケカビは、分解者として生態系において重要な役割を果たしています。ケカビは、有機物を分解して栄養を得ており、その過程で、二酸化炭素や水が生成されます。この分解作用により、有機物がリサイクルされ、新たな生命の誕生に貢献しています。

また、ケカビは、食品や飼料の生産にも利用されています。ケカビは、有機物を分解して発酵させることで、食味や栄養価を高めることができます。ケカビを利用した発酵食品には、チーズ、醤油、味噌、ヨーグルトなどがあります。また、ケカビは、飼料の生産にも利用されており、家畜の栄養価を高めるのに役立っています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整える塩蔵食品

塩蔵食品とは、食塩を素材にすり込むか、塩水に漬けるなどの方法で食材を保存する食品のことです。 塩蔵食品は古くから保存食として食べられており、現在では保存料や殺菌剤の代わりに塩蔵食品を食べることで、腸内環境を整える効果が期待されています。

腸内環境は、人間の健康に大きな影響を与えています。 腸内環境が整っていると、免疫力が向上し、生活習慣病などの病気になりにくくなります。また、腸内環境を整えることで、肌荒れや便秘などのトラブルも改善すると言われています。

塩蔵食品には、腸内環境を整える効果があることがわかっています。 塩蔵食品を食べると、腸内細菌叢が変化し、善玉菌が増加すると言われています。善玉菌が増加すると、腸内の腐敗物質が減り、腸内環境が整います。

塩蔵食品には、殺菌効果もあります。 塩分濃度が高いと、細菌は増殖できません。そのため、塩蔵食品を食べると、食中毒を防ぐ効果が期待できます。

塩蔵食品は、腸内環境を整え、殺菌効果のある健康的な食品です。 塩蔵食品を上手に取り入れて、自分の健康を守りましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『感染』について

腸内環境と感染症の関係

最近の研究では、腸内環境と感染症の関係が明らかになりつつあります。腸内には善玉菌、悪玉菌、日和見菌など、さまざまな種類の細菌が生息しています。善玉菌は腸内環境を整え、感染症から体を守る働きがあります。反対に、悪玉菌は腸内環境を悪化させ、感染症にかかりやすくします。日和見菌は、腸内環境が乱れると悪玉菌に変化し、感染症を引き起こすこともあります。

腸内環境が悪いと、感染症にかかりやすくなるだけでなく、感染症が重症化しやすいこともわかっています。例えば、腸内環境が悪い人は、インフルエンザにかかると重症化しやすいと言われています。また、腸内環境が悪い人は、肺炎にかかるリスクも高まります。

腸内環境は、食事や生活習慣によって改善することができます。善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂るようにしましょう。また、規則正しい生活を送ることも大切です。ストレスをためないようにし、十分な睡眠をとるようにしましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

衛生規範とは、厚生労働省が国民の食生活に密着した食品について通知した衛生に関する指針のことです。 かつては「弁当・そうざい」、「漬物」、「洋生菓子」、「セントラルキッチン/カミサリー・システム」、「生めん類」のいわゆる一般衛生管理項目について規定されていましたが、近年ではさまざまな食品に適用されています。 衛生規範は法令ではなく、あくまで目標値としてそれぞれの食品における微生物の目標基準値が設けられています。 しかし、近年ではこの基準値が食品衛生法における食品の規格基準とほぼ同義に考えられることが多く、食品の安全性を確保するためには非常に重要な指針となっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:酢酸発酵とは?

酢酸発酵とは、微生物の働きによって酢酸が生成されるプロセスです。酢酸菌が関与するアルコールを酸化して酢酸を生成する酸化的発酵と、ある種のクロストリジウム菌による無気的発酵の2種類があります。

酸化的発酵では、酢酸菌がアルコールを酸化して酢酸を生成します。この反応は、酢酸菌が持つ酵素であるアルコールデヒドロゲナーゼによって触媒されます。アルコールデヒドロゲナーゼは、アルコールをアルデヒドに変換し、アルデヒドを酢酸に変換します。

無気的発酵では、クロストリジウム菌が糖を直接酢酸に変換します。この反応は、クロストリジウム菌が持つ酵素であるピルビン酸カルボキシラーゼによって触媒されます。ピルビン酸カルボキシラーゼは、ピルビン酸をオキサロ酢酸に変換し、オキサロ酢酸を酢酸に変換します。

酢酸発酵は、酢の製造や、食品の保存などに利用されています。また、酢酸発酵の過程で生成される酢酸は、健康にも良いとされています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『偽菌糸』について

腸内環境改善と健康『偽菌糸(=仮性菌糸。糸状菌(カビ)の菌糸に対して、本来菌糸体を形成しない酵母などが菌糸のような形状をとること。生育環境の変化などで発生することがある。)』

近年、腸内環境の改善と健康の関係性が注目されています。腸内環境とは、腸の中に生息する細菌などの微生物の状態を指します。腸内環境が良いと、免疫力が向上したり、肥満や生活習慣病になりにくくなったりすることがわかっています。その一方で、腸内環境が悪いと、免疫力が低下したり、肥満や生活習慣病になりやすくなったりすることがわかっています。

偽菌糸とは、本来菌糸体を形成しない酵母などが菌糸のような形状をとることです。生育環境の変化などで発生することがあります。偽菌糸は、腸内環境を悪化させる可能性があります。偽菌糸は、腸内の粘膜に付着して、腸内細菌のバランスを崩すことがあります。腸内細菌のバランスが崩れると、免疫力が低下したり、肥満や生活習慣病になりやすくなったりすることがわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康改善

腸内細菌と健康

人間の腸には、100兆個もの細菌が生息しています。これらの細菌は、腸内フローラと呼ばれ、私たちの健康に重要な役割を果たしています。腸内フローラは、食べ物を消化吸収したり、有害な物質を分解したり、免疫機能をサポートしたりしています。腸内フローラのバランスが崩れると、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

例えば、腸内フローラの乱れが肥満や糖尿病、大腸がんのリスクを高めることがわかっています。また、腸内フローラの乱れは、うつ病や不安障害など、精神疾患にも関連していると考えられています。腸内フローラのバランスを保つためには、食生活や生活習慣に気を配ることが大切です。食物繊維や発酵食品を積極的に摂ったり、適度な運動を心がけたりすることで、腸内フローラのバランスを整えることができます。

また、ストレスをためないようにすることも大切です。ストレスは、腸内フローラのバランスを崩す原因の一つになります。腸内フローラのバランスが崩れると、様々な健康問題を引き起こす可能性があるため、腸内フローラのバランスを保つことは、健康維持のために非常に重要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『精製水』について

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、腸内に生息する細菌叢のバランスによって決まります。腸内細菌叢には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類があり、これらのバランスが崩れると腸内環境が悪化します。腸内環境が悪化すると、下痢、便秘、腹痛などの症状が現れたり、免疫力が低下したり、肥満や糖尿病などの生活習慣病にかかりやすくなったりします。

善玉菌は、腸内環境を改善し、健康を維持するのに役立ちます。善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑え、有害物質を分解し、ビタミンを産生します。悪玉菌は、有害物質を産生し、腸内環境を悪化させます。日和見菌は、善玉菌が増加すると善玉菌側に、悪玉菌が増加すると悪玉菌側に付きます。

腸内環境を改善するには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすためには、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを摂取したり、食物繊維を多く含む食品を食べたりすることが効果的です。また、ストレスを解消したり、睡眠を十分にとったりすることも腸内環境の改善に役立ちます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:アンチバイオティクスの影響

アンチバイオティクス(抗生物質)には、天然由来のものと合成由来のものがあります。 天然由来のアンチバイオティクスには、ペニシリン、ストレプトマイシン、テトラサイクリンなどがあり、合成由来のアンチバイオティクスには、スルホンアミド剤、キノロン剤、マクロライド剤などがあります。

アンチバイオティクスの使い方は、病気の種類や重症度によって異なります。通常、アンチバイオティクスは、細菌によって引き起こされる感染症の治療に使用されます。ウイルスによって引き起こされる感染症には、アンチバイオティクスは効果がありません。

アンチバイオティクスを服用する際には、医師の指示に従うことが大切です。用法・用量を守らずに服用すると、効果がなかったり、副作用が出たりする可能性があります。また、アンチバイオティクスを服用している間は、アルコールを飲まないようにしましょう。アルコールは、アンチバイオティクスの効果を弱めたり、副作用を強めたりする可能性があります。

アンチバイオティクスは、正しく使用することで、感染症の治療に役立つ薬です。 医師の指示に従って、適切に使用しましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『除菌(微生物の死滅は伴わずに、食品にもともと汚染している微生物を、洗浄、ろ過、遠心分離などにより食品や製造環境から取り除き、ヒトの健康を損なわないレベルにまで低下させること。)』について

除菌とは、食品にもともと汚染している微生物を、洗浄、ろ過、遠心分離などにより食品や製造環境から取り除き、ヒトの健康を損なわないレベルにまで低下させることです。除菌は、食品の安全性を確保するために重要な工程であり、食品の製造・販売においては、除菌のための設備や手順が定められています。

除菌には、物理的除菌と化学的除菌の2種類があります。物理的除菌は、熱処理や紫外線照射などにより微生物を死滅させる方法であり、化学的除菌は、塩素や過酸化水素などの化学物質を使用する方法です。

除菌は、食品の安全性を確保するためには必要な工程ですが、除菌によってすべての微生物が死滅するわけではありません。そのため、除菌後の食品も、適切に保存して早めに消費することが重要です。また、除菌によって微生物が死滅することで、食品の味や食感が変化することがあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『インピーダンス法』

インピーダンス法とは、交流電流における電気抵抗値のことです。食品検体などを接種した液体培地に2本の電極を差し込み、微弱な電流を流しながら培養すると、微生物が産生するイオン化合物によりインピーダンスが低下します。

この変化時間と菌数には相関関係が認められるため、あらかじめ検量線を作成しておけば、おおよその生菌数が推定できます。この原理を利用し、培養法よりも迅速に検査結果が得られる迅速検査法として利用されることがあります。

インピーダンス法は、食品の鮮度検査や、水質検査などに利用されています。また、医療の分野では、尿路感染症や、血液感染症などの診断にも用いられています。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善で感染症予防!?健康な腸が鍵

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、腸の中に住む細菌のバランスのことを指します。腸内環境が乱れると、感染症にかかりやすくなったり、アレルギーを発症しやすくなったりするなど、健康に悪影響を及ぼすことが知られています。

腸内環境は、食生活やストレス、睡眠など、さまざまな要因によって変化します。例えば、野菜や果物を多く食べる人は、腸内環境が良好な傾向にあります。また、ストレスを多く感じている人は、腸内環境が悪化しやすい傾向にあります。

腸内環境を改善するには、食生活やライフスタイルを見直すことが大切です。野菜や果物を多く食べるように心がけ、ストレスをためないようにすることが大切です。また、ヨーグルトや納豆などの発酵食品を積極的に摂ることで、腸内環境を改善することができます。

Read More