腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 疾患

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、腸内に生息する細菌のバランスを指します。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が生息しており、それぞれが腸内環境に影響を与えています。善玉菌は、腸内環境を整え、悪玉菌の増殖を防ぐ働きがあります。悪玉菌は、腸内環境を悪化させ、病気の原因となる働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢になるかによって、善玉菌の働きを助けたり、悪玉菌の働きを助けたりします。

健康な腸内環境では、善玉菌が優勢になっています。善玉菌は、腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を防いでいます。また、善玉菌は、食物繊維を分解して、短鎖脂肪酸を産生しています。短鎖脂肪酸は、腸の細胞に栄養を与え、腸の蠕動運動を促進しています。さらに、善玉菌は、ビタミンを産生しています。ビタミンは、身体の健康維持に欠かせない栄養素です。

一方、悪玉菌が優勢になると、腸内環境が悪化します。悪玉菌は、腸内をアルカリ性に保ち、善玉菌の増殖を妨げています。また、悪玉菌は、タンパク質を分解して、アンモニアや硫化水素などの有害物質を産生しています。これらの有害物質は、腸の細胞を傷つけ、腸の蠕動運動を低下させています。さらに、悪玉菌は、ビタミンを産生しません。

腸内環境が悪化すると、さまざまな病気の原因となります。例えば、大腸炎、潰瘍性大腸炎、クローン病などの腸の病気の原因となります。また、アトピー性皮膚炎、花粉症、ぜんそくなどのアレルギーの原因となります。さらに、肥満、糖尿病、心臓病などの生活習慣病の原因となります。

そのため、健康な腸内環境を維持することが大切です。健康な腸内環境を維持するためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らす必要があります。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く摂りましょう。食物繊維は、善玉菌の餌になります。また、善玉菌を増やすためには、発酵食品を多く摂りましょう。発酵食品には、善玉菌が多く含まれています。さらに、善玉菌を増やすためには、適度な運動をしましょう。運動は、腸の蠕動運動を促進し、善玉菌の増殖を助けます。

悪玉菌を減らすためには、脂っこい食事や甘い食事を控えましょう。脂っこい食事や甘い食事は、悪玉菌を増やしてしまいます。また、悪玉菌を減らすためには、ストレスを溜めないようにしましょう。ストレスは、腸内環境を悪化させてしまいます。さらに、悪玉菌を減らすためには、十分な睡眠をとりましょう。睡眠は、腸内環境を整えるのに役立ちます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と小胞体ストレス

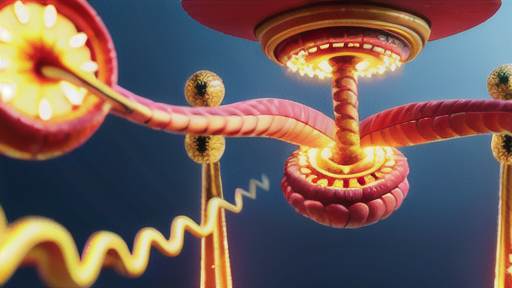

小胞体ストレスとは私たちの体にとって欠かせないタンパク質が小胞体の内部に蓄積され、細胞機能に悪影響を及ぼす状態を指します。小胞体は、細胞の中に存在するタンパク質を合成する器官です。タンパク質は、皮膚、内臓、骨などの組織を構成するだけでなく、免疫抗体やヘモグロビンなど、さまざまな形で体の中に存在しています。小胞体ストレスは、ストレスや遺伝的な要因により、タンパク質の合成が正常におこなわれず、不良品が小胞体の内部に蓄積されることで起こります。

小胞体ストレスは、神経変性疾患、糖尿病、大腸炎など、さまざまな疾患に関与することが明らかにされています。例えば、神経変性疾患であるアルツハイマー病やパーキンソン病では、小胞体ストレスが神経細胞の死を引き起こすことがわかっています。また、糖尿病では、小胞体ストレスがインスリン分泌を低下させ、血糖値を上昇させることがわかっています。さらに、大腸炎では、小胞体ストレスが腸粘膜細胞の死を引き起こし、炎症を悪化させることがわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『抗菌ペプチド』

抗菌ペプチドとは、名前から想像できるように「菌に抗(あらが)うペプチド」のことを指します。 抗菌ペプチドは、タンパク質の最小単位であるアミノ酸が約十~数十個連なって形成されており、我々ヒトを含めた哺乳類や植物、昆虫などあらゆる多細胞生物に菌と戦うための生体防御の機能として備わっている物質です。ペニシリンに代表される抗生物質が菌のDNA合成を阻害したり、タンパク質の生成を阻害したりするのに対し、抗菌ペプチドは菌の細胞膜を直接攻撃することで殺菌作用を発揮します。その作用は、抗生物質のような耐性菌を生み出しにくいことから、有用性が着目されています。

Read More