腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

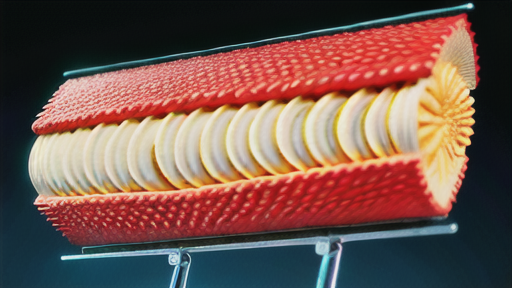

腸内環境は、腸内細菌叢によって構成されています。腸内細菌叢は、腸内に生息する細菌の集団であり、その種類や数は千種類以上、総数は数百兆個にもなります。これらの細菌は、食物を分解し、栄養を吸収するのを助けるなど、人体にとって重要な役割を果たしています。また、免疫システムを強化したり、感染症から身を守る役割も担っています。逆に、この腸内細菌叢が乱れると、様々な健康問題を引き起こすことがわかっています。肥満、糖尿病、大腸がん、アルツハイマー病など、様々な疾患と腸内環境の乱れが関連していることが指摘されています。

しかし、腸内環境を改善することで、これらの疾患のリスクを軽減することができる可能性があります。腸内環境を改善するには、食物繊維を多く含む食品や、乳酸菌などの善玉菌を増やす食品を摂取することが有効です。また、ストレスを軽減したり、睡眠を十分にとることも大切です。腸内環境を改善することで、健康を維持し、生活の質を向上させることができます。

Read More

アレルギーに関する解説

アレルギーに関する解説 腸内環境改善と健康『抗酸化作用』について

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、腸内に生息する細菌などの微生物のバランスを指します。腸内環境が良好な状態であれば、腸の働きが正常に行われ、栄養を吸収したり、老廃物を排出したりするなど、健康を維持することにつながります。一方で、腸内環境が悪化すると、腸の働きが低下し、栄養を吸収しにくくなったり、老廃物が排出されにくくなったりして、健康を損なうことがあります。

腸内環境が悪化する原因としては、食生活の乱れ、ストレス、睡眠不足などが挙げられます。食生活の乱れは、腸内細菌のバランスを崩し、ストレスや睡眠不足は、腸の働きを低下させます。腸内環境を改善するためには、食生活を整え、ストレスを軽減し、十分な睡眠をとることが大切です。

腸内環境を改善すると、健康に良い効果が期待できます。腸内環境を改善することで、免疫力が向上し、感染症にかかりにくくなります。また、腸内環境が良好な状態であれば、腸の働きが正常に行われ、栄養を吸収したり、老廃物を排出したりするなど、健康を維持することにつながります。さらに、腸内環境を改善することで、肥満や糖尿病、がんのリスクを軽減することも期待されています。

Read More

アレルギーに関する解説

アレルギーに関する解説 腸内環境改善と健康『ペプチドミルク』

ペプチドミルクとは、牛乳のタンパク質をペプチド(アミノ酸が数個結合した物質)に分解したものです。ペプチドミルクは、牛乳アレルギーのある乳幼児でも飲用することができるため、近年注目されています。ペプチドミルクは、牛乳のタンパク質を分解することでアレルゲン性を軽減しており、牛乳アレルギーのある乳幼児でも飲用することが可能になっています。ペプチドミルクは、牛乳アレルギーのある乳幼児の栄養補給や、離乳食の開始時の補助食品として利用することができ、アレルギー症状を引き起こさずに栄養を摂取することができます。 ペプチドミルクは、牛乳アレルギーのある乳幼児にとって、安全で栄養価の高い食品です。ペプチドミルクは、牛乳アレルギーのある乳幼児の栄養補給や、離乳食の開始時の補助食品として利用することができ、アレルギー症状を引き起こさずに栄養を摂取することができます。ペプチドミルクは、牛乳アレルギーのある乳幼児にとって、安全で栄養価の高い食品です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『PCR法』の役割とは?

腸内環境改善の重要性

近年、腸内環境の重要性が注目されています。腸内には100兆個以上の細菌が生息しており、これらの細菌は私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内環境が乱れると、肥満、糖尿病、高血圧、アトピー性皮膚炎などの様々な疾患のリスクが高まることがわかっています。

腸内環境を整えるためには、バランスの良い食事を摂ることが大切です。食物繊維を多く含む食品、発酵食品、乳製品などを積極的に摂りましょう。また、規則正しい生活や適度な運動も腸内環境を整えるのに役立ちます。

腸内環境を整えることで、様々な疾患のリスクを下げ、健康な体を維持することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に役立つ上面酵母

上面酵母とは、発酵が進むと酵母が液面に浮上するため、上面酵母という名前がついた酵母のグループのことです。下面酵母とは対照的に、発酵中は酵母は液中に分散しています。下面酵母は、エールビール、スタウトビール、ケルシュビール、小麦ビールなど、さまざまな種類のビールを醸造するために使用されています。

上面酵母は、下面酵母よりも発酵速度が速く、高めの温度で発酵します。また、上面酵母は、下面酵母よりもフルーティーなフレーバーとアロマをビールに与える傾向があります。上面酵母で醸造されたビールは、下面酵母で醸造されたビールよりも、より軽く、より爽やかな口当たりになることが多いです。

上面酵母は、ビールの醸造以外にも、パンやその他の発酵食品の生産にも使用されています。上面酵母は、下面酵母よりも発酵速度が速いため、パンやその他の発酵食品の生産に適しています。上面酵母で作られたパンやその他の発酵食品は、下面酵母で作られたパンやその他の発酵食品よりも、より軽く、よりふわふわした食感になることが多いです。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 カビサイジンで腸内環境改善!健康維持をサポート

カビサイジンとは、放線菌の一種から抽出された抗生物質の一種です。通常の抗生物質が主に細菌類を対象とするのに対して、カビや酵母など真菌類の生育を抑制し、細菌に影響しない性質を持ちます。例えば、一般生菌検査で酵母やカビなどを抑制し、細菌のみの菌数を計測したい場合など、培地に添加して使用することがあります。

カビサイジンは、その強力な抗菌作用から、近年ではさまざまな分野で注目を集めています。例えば、医療分野では、真菌感染症の治療薬として使用されており、農業分野では、植物の病害菌を抑えるために使用されています。また、カビサイジンは、食品の保存料としても使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に重要な『嫌気性芽胞菌』とは?

嫌気性芽胞菌とは、嫌気的(酸素がない)条件で生育するクロストリディウム(Clostridium)属細菌を指すことが多いです。芽胞とは、細菌が不適切な環境下で生育する場合、遺伝物質を保護するために形成する耐久性の高い構造です。この芽胞は、高温、低温、放射線、化学薬品など、さまざまなストレス条件に耐えることができます。

嫌気性芽胞菌は広く分布しており、土壌、水、食品など様々な環境に生息しています。嫌気性芽胞菌の中には、食品を腐敗させたり、ヒトや動物に病気を引き起こすものもあります。例えば、ボツリヌス菌は、ボツリヌス症という致死的な中毒症を引き起こす可能性があります。

しかし、嫌気性芽胞菌の中には、ヒトの健康に有益な菌も存在します。例えば、プロバイオティクスと呼ばれる細菌の一種である乳酸菌は、腸内環境を整え、免疫力を高める効果があるとされています。乳酸菌は、ヨーグルト、チーズ、味噌などの発酵食品に多く含まれています。

嫌気性芽胞菌は、ヒトの健康に良い影響と悪い影響の両方を持ちます。食品の安全性を確保するためには、嫌気性芽胞菌による汚染を防ぐことが重要です。また、プロバイオティクスを摂取することで、腸内環境を整え、健康を維持することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 ETECってなに?腸内環境改善と健康

ETECとは?

ETECとは、腸内細菌の一種で、病原菌として知られる細菌の一種です。大腸菌の仲間で、エンテロトキシンという毒素を産生し、コレラのような激しい水様性の下痢を引き起こします。ETECは、60℃、30分の加熱で活性を失う易熱性毒素(LT)と、100℃、15分の加熱にも耐える耐熱性毒素(ST)の2種類の毒素を産生します。ETECに分類される血清型には、O6、O25、O148、O169などがあります。

Read More

アレルギーに関する解説

アレルギーに関する解説 アトピー性皮膚炎と腸内環境

腸内環境と健康

近年、腸内環境と健康の関係が注目されています。腸内には、細菌やウイルスなどさまざまな微生物が生息しており、これらの微生物のバランスが崩れることで、さまざまな健康被害が生じると考えられています。例えば、腸内環境が悪化すると、免疫機能が低下して、感染症にかかりやすくなったり、アレルギー症状が悪化したりすると言われています。また、腸内環境が悪化すると、腸内の悪玉菌が増殖して、有害物質を産生し、それが腸壁から吸収されて、全身に運ばれて、さまざまな健康被害を引き起こすと言われています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて健康に

エンテロトキシンによる食中毒は、細菌が産生するエンテロトキシンを摂取することによって起こる食中毒です。エンテロトキシンは、下痢や嘔吐、腹痛などの症状を引き起こします。エンテロトキシンを産生する細菌には、サルモネラ菌、ウェルシュ菌、セレウス菌などがあります。

特に、黄色ブドウ球菌が産生する耐熱性を持つエンテロトキシンは、有名です。このエンテロトキシンは、A~Eの5個の毒素型に分類されます。

エンテロトキシンによる食中毒は、食品を十分に加熱せずに食べたり、食品を適切に保管しなかったりすることが原因で起こります。エンテロトキシンは、熱に強い性質があるため、通常の加熱では死滅しません。

エンテロトキシンによる食中毒を防ぐためには、食品を十分に加熱すること、食品を適切に保管することが大切です。また、調理器具や食器などを清潔に保つことも大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善とホスファチジン酸

ホスファチジン酸(グリセロール3-リン酸の1,2位の炭素にそれぞれ脂肪酸がエステル結合したグリセロリン脂質の一種。生体内でのトリアシルグリセロールの合成経路の中間物質として重要。)とは、細胞膜のリン脂質の生合成において重要な役割を果たすリン脂質の一種です。ホスファチジン酸は、グリセロール3-リン酸の1位と2位に脂肪酸がエステル結合した構造をしていて、細胞膜のリン脂質の生合成において重要な役割を果たしています。

ホスファチジン酸は、細胞膜のリン脂質の生合成において重要な役割を果たすほか、細胞のシグナル伝達やアポトーシスなどの細胞内プロセスにも関与しています。また、ホスファチジン酸は、インスリンシグナル伝達やアディポネクチンのシグナル伝達にも関与していることが示されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 健康のための腸内環境改善と『胞子形成亜硫酸還元嫌気性菌』

クロストリジアは、腸内環境改善に重要な役割を果たす胞子形成亜硫酸還元嫌気性菌の一種であり、胞子を形成し亜硫酸を還元して硫化水素を生成する嫌気性細菌である。腸内環境を改善することで、免疫機能を向上させ、感染症やアレルギーに対する抵抗力を高めることができる。また、クロストリジアは腸内における有害物質の分解にも貢献し、腸内環境を清潔に保つのに役立つ。さらに、クロストリジアは短鎖脂肪酸を産生するが、この短鎖脂肪酸は腸内環境を改善し、大腸がんや心疾患のリスクを低減することが示されている。

しかし、クロストリジアは過剰に増殖すると、有害物質を産生して腸内環境を悪化させることもあるため、適切な量を摂取することが重要である。クロストリジアはヨーグルトやキムチなどの発酵食品に多く含まれているため、発酵食品を積極的に摂取することで、腸内環境の改善を図ることができる。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『クオラムセンシング』の秘密

クオラムセンシングとは、一見、孤立無縁に生きているかに見える単細胞生物である細菌も、細胞間でコミュニケーションをとりながら、集団として生育し、集団としてのパワーを最大限に発揮している。細菌の場合は、細胞間コミュニケーションの媒体として化学物質を利用することが多い。

クオラムセンシングは、最初に発見された細菌の中で最もよく知られている例は、発光細菌である。発光細菌は、暗闇の中で光ることのできる細菌で、その光は、細菌が生存するために必要な栄養素である鉄を海水中から取り込むのに役立っている。発光細菌は、群体になると、クオラムセンシングによって、発光の強さを調節している。群体の中の細菌の数が少ないときには、発光の強さは弱いが、群体の細菌の数が多くなると、発光の強さは強くなる。これは、発光細菌が、群体の中の細菌の数を検出して、それに応じて発光の強さを調節していることを示している。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に役立つ『好気性有胞子細菌』とは?

腸内環境改善と健康『好気性有胞子細菌』

そもそも『好気性有胞子細菌』とは何か?

腸内細菌には、大きく分けて2つのタイプがあります。1つは、酸素がある環境で育つ「好気性細菌」、もう1つは、酸素のない環境で育つ「嫌気性細菌」です。「好気性有胞子細菌」は、好気性細菌の一種で、芽胞を形成する能力を持つ細菌です。芽胞とは、細菌が栄養不足や乾燥などの厳しい環境にさらされたときに形成する休眠状態のことです。芽胞は非常に頑丈で、高温や放射線にも耐えることができます。そのため、「好気性有胞子細菌」は、過酷な環境でも生き延びることができるのです。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康

乳がん予防に効果的な食生活とは、乳がんのリスクを減らすために、何を食べるべきか、何を避けるべきかを考慮した食事のことです。乳がん予防に有効な食品としては、

- 大豆食品大豆には、イソフラボンと呼ばれるポリフェノールの一種が含まれています。イソフラボンは、エストロゲンの作用を弱める働きがあると考えられており、乳がんのリスクを減らす可能性があります。

- 果物や野菜果物や野菜には、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれています。ビタミン、ミネラル、食物繊維は、体の免疫力を高め、乳がんのリスクを減らす効果があると考えられています。

- 緑茶緑茶には、カテキンというポリフェノールの一種が含まれています。カテキンは、抗酸化作用があり、体の細胞をダメージから守ると考えられています。緑茶を飲むことで、乳がんのリスクを減らす効果があると考えられています。

一方、乳がんのリスクを高める食品としては、

- 赤身の肉赤身の肉には、飽和脂肪酸が豊富に含まれています。飽和脂肪酸は、体に悪いコレステロールを増やし、乳がんのリスクを高める可能性があります。

- 加工肉加工肉には、発がん性物質が含まれている可能性があります。加工肉を食べることで、乳がんのリスクを高める可能性があります。

- アルコールアルコールを飲むことで、乳がんのリスクを高める可能性があります。

これらの食品を避けることで、乳がんのリスクを減らすことができます。

Read More

免疫力アップに関する解説

免疫力アップに関する解説 腸内環境改善と健康

菌体外多糖とは、微生物が自分自身を守るために作り出す糖質の一種です。菌体外多糖は、微生物が菌体表面に分泌・産生する多糖の総称で、環境ストレスなどから自身を保護する役割を有します。その構造は、構成される糖の種類や数、結合様式によって多種多様であり、増粘剤や安定化剤などの食品素材としての利用も為されています。微生物が合成する菌体外多糖は、構造的にホモ多糖(1種類の単糖のみの繰り返し単位で構成)とヘテロ多糖(少なくとも2種類の異なる糖から構成)の2種類に大別されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ヒスタミン生成菌』について

腸内環境の重要性

私たちの体は、約60兆個の細胞で構成されており、その10倍以上の細菌が腸内に生息しています。腸内細菌は、食べ物から栄養を分解・吸収したり、有害物質を解毒したりするなどの役割を果たしており、腸内環境を整えることは健康維持に欠かせません。腸内環境が乱れると、下痢や便秘、腹痛などの消化器症状を引き起こすだけでなく、肥満、糖尿病、動脈硬化、アレルギーなどの生活習慣病のリスクが高まることもわかっています。

腸内環境を改善するためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂取することが大切です。食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなり、その働きを活発にしてくれます。発酵食品は、善玉菌そのものが含まれており、腸内環境の改善に直接的に役立ちます。また、ストレスや睡眠不足は腸内環境を乱すので、適度な運動や十分な睡眠をとることも大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『TGF-βの役割と活用法』

トランスフォーミング増殖因子β(TGF-β)とは、細胞増殖、分化、アポトーシスを制御するタンパク質の一種です。 TGF-βは、当初は繊維芽細胞の形質転換を促進する増殖因子として同定されましたが、近年の研究で、多くの細胞種に対して増殖抑制、細胞分化やアポトーシスの誘導などにも寄与することが明らかとされています。例えば、骨芽細胞の増殖やコラーゲンのような結合組織の合成・増殖を促進する一方で、上皮細胞や破骨細胞の増殖に対しては抑制的に作用することが報告されています。従って、他の増殖因子と同様に、細胞分化・遊走・接着にも関与し、個体発生や組織再構築、創傷治癒、炎症・免疫、癌の浸潤転移などの幅広い領域において重要な役割を果たしていると考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康:ラメラ構造脂質の役割

ラメラ構造脂質とは、セラミドの様な油と水両方の性質を持った脂質分子が規則正しく配列して作られ、工業的に作られた、微粒子のことを言います。 水と油は混ざり合わない性質があり、水は水に、油は油に引き付け合う傾向があります。微粒子は、水溶性成分を油溶性成分に取り込んだり、逆に油溶性成分を水溶性成分に取り込んだりすることができます。これが、ラメラ構造脂質が肌に潤いを与えたり、肌荒れを防いだりする効果をもたらす仕組みです。ラメラ構造脂質は、さまざまなスキンケア製品に使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を改善して健康に!中鎖脂肪酸の力

腸内環境を改善して健康に!中鎖脂肪酸の力 腸内環境の研究家 腸内環境改善と健康に良いとされる「中鎖脂肪酸」について説明できるかい? 免疫力を上げたい 中鎖脂肪酸は、炭素数が5から12以下の脂肪酸のことで、ヤシ油やパーム核油に多く含まれている脂肪酸です。 腸内環境の研究家 中鎖脂肪酸は、長鎖脂肪酸とは異なり、門脈を経て肝臓に送られ、エネルギーとして利用される。また、中鎖脂肪酸は、抗菌作用や抗ウイルス作用があると考えられており、腸内環境の改善に役立つといわれているよ。 免疫力を上...

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『デリューション』

腸内環境改善と健康『デリューション(希釈液)』

私たちの腸内には、100兆個以上もの細菌が住んでいます。この腸内細菌は、食べ物の消化や栄養素の吸収、免疫機能の維持など、私たちの健康に欠かせない役割を果たしています。しかし、食生活やストレスなどによって腸内細菌のバランスが崩れると、体調を崩しやすくなったり、病気のリスクが高まったりします。

腸内環境を改善するには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やす方法は、食物繊維を多く摂ったり、発酵食品を食べたり、乳酸菌を摂取したりすることなどがあります。デリューションは、腸内細菌のバランスを整え、腸内環境を改善する効果があるとされています。デリューションには、善玉菌である乳酸菌やビフィズス菌が含まれており、これらの菌が腸内で増殖することで、腸内環境が改善されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善とバイオロジカルクリーンルーム

バイオロジカルクリーンルームとは、粉塵だけでなく微生物や細菌も除去した環境のことです。製薬工場をはじめ、病院、各種研究室などでの細菌による汚染防止や食品工業の腐敗菌防止、植物培養室細菌の影響を受けない清浄動物の飼育など、様々な分野で使用されています。

バイオロジカルクリーンルームは、空気中の微生物や細菌を完全に除去するために、さまざまな工夫がされています。例えば、空気中の微生物や細菌をろ過するためのフィルターが設置されていたり、空気中の浮遊菌を殺菌するための紫外線ランプが設置されていたりします。

また、バイオロジカルクリーンルームでは、室内の温度や湿度を厳密に管理しています。これは、微生物や細菌の繁殖を抑えるためです。バイオロジカルクリーンルームは、微生物や細菌が繁殖しにくい環境であるため、食品や医薬品をクリーンな環境で製造したり、研究を行ったりすることができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~原生動物編~

腸内環境改善と健康『原生動物』

原生動物とは何か

原生動物とは、生物の分類の一つである。真核生物のうち、菌界にも植物界にも動物界にも属さない生物を原生生物と呼び、そのうち動物的なものを指す。原虫とも呼ばれ、アメーバやゾウリムシなどが含まれる。原生動物は、単細胞生物であり、大きさは数マイクロメートルから数ミリメートルまでとさまざまである。原生動物は、世界中のあらゆる環境に生息しており、土壌、淡水、海水、さらには動物の体内でさえも見つけることができる。原生動物は、主に有機物をエサとしており、バクテリア、藻類、原生動物などを捕食する。原生動物は、食物の消化や栄養の吸収を行うだけでなく、環境中の有機物を分解したり、病原体を排除したりする役割も担っている。そのため、原生動物は、生態系において重要な役割を果たしている。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善と薬物相互作用~薬を服用する際の注意点~

薬物相互作用とは、複数の薬を服用した際に、薬の効き目が弱くなったり、逆に強くなったりすることです。薬の飲み合わせとも呼ばれ、病気の症状が悪化したり薬の副作用があらわれたりなどの問題が生じる場合があります。薬物相互作用は食品と薬の間でも起こることが知られており、その代表的な例として、グレープフルーツジュースと高血圧治療薬(カルシウム拮抗剤)が挙げられます。グレープフルーツジュースに含まれるフラノクマリンと呼ばれる化合物が薬を分解する酵素(シトクロムP450)の働きを妨げることで、薬が効きすぎて血圧が大きく低下するなどの問題が生じることがあります。また、栄養成分との間でも薬物相互作用が起こることがあり、納豆などのビタミンKを多く含む食品はワルファリン(血液を固まりにくくする薬)の効き目を弱めてしまうことが知られています。普段から薬を服用されている方は、同時に服用する他の薬との相互作用の有無や食事によって起こる相互作用について薬剤師や医師に相談するなど、日ごろからの注意が必要です。

Read More