腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

リステリア菌とは、学名を リステリア・モノサイトゲネス といい、通性嫌気性、無芽胞グラム陽性桿菌の一種です。もともと土壌や水の中に広く生息している菌ですが、食品に付着した場合でも繁殖が可能なため、食品を介して人間の体内に取り込まれることがあります。感染経路は主に経口感染で、食肉や魚介類、乳製品などの食品が汚染されている場合に感染します。また、母子感染や院内感染のリスクもあります。

この菌は、耐塩性があり、低温でも増殖できるため、冷蔵庫での保存だけでは死滅しません。加熱調理をしても、十分に加熱しないと死滅しません。また、菌が産生する毒素は、加熱しても死滅しません。そのため、リステリア菌に感染しないためには、食品を十分に加熱調理することが重要です。

また、免疫力が低下している人や、高齢者、妊婦さんは感染のリスクが高いため、特に注意が必要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『出芽』

腸内環境の仕組みと出芽

腸内環境は、腸内細菌叢と腸内環境が相互に作用して形成される。腸内細菌叢は、腸内に生息する細菌の集まりであり、約1000~10000種類、約100兆個もの細菌が生息している。腸内環境は、腸内細菌叢のバランスによって維持されており、腸内細菌叢のバランスが崩れると、腸内環境が乱れ、健康に影響を及ぼす。

腸内細菌叢は、食事や運動、ストレスなどによって変化する。食事は、腸内細菌叢に大きな影響を与え、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を摂取すると、腸内細菌叢のバランスが整いやすくなる。運動も腸内細菌叢に影響を与え、有酸素運動をすると、腸内細菌叢のバランスが整いやすくなる。ストレスも腸内細菌叢に影響を与え、ストレスがかかると、腸内細菌叢のバランスが乱れやすくなる。

腸内環境を改善するには、バランスの取れた食事、適度な運動、ストレスをためないことが重要である。また、出芽という現象を利用した腸内環境改善法もある。出芽とは、腸内細菌が分裂して増殖する際に、親細胞から子細胞が離れずに、つながったままになる現象である。出芽によって増殖した腸内細菌は、腸内壁に定着しやすくなり、腸内細菌叢のバランスが整いやすくなる。

出芽を利用した腸内環境改善法として、プロバイオティクスやプレバイオティクスが挙げられる。プロバイオティクスとは、腸内細菌叢のバランスを整える効果がある生きた微生物のことで、ヨーグルトや納豆などの発酵食品に含まれている。プレバイオティクスとは、プロバイオティクスの増殖を促進する効果がある成分のことで、食物繊維やオリゴ糖に含まれている。プロバイオティクスとプレバイオティクスを組み合わせた食事を摂ることで、腸内細菌叢のバランスを整え、腸内環境を改善することができる。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 硝化細菌による腸内環境改善と健康

硝化細菌とは?

硝化細菌は、アンモニウムイオンを、亜硝酸イオンを経て硝酸イオンに酸化する細菌を総称して硝化細菌と呼んでいます。土壌や河川、湖沼などの水界に広く存在しています。硝化細菌は、アンモニウムイオンや亜硝酸イオンを酸化することにより生命の維持や増殖に必要なエネルギーを得ており、下水処理場で環境汚染の原因となる窒素化合物を生物学的に除去する際に重要な役割を果たしています。このような環境問題の解決のために微生物の力を有効に活用するという試みが注目されています。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康のしくみ

腸内環境の健康を維持するためには、善玉菌を増やし悪玉菌を減らすことが重要です。善玉菌は体に有益な働きをする細菌で、悪玉菌は体に有害な働きをする細菌です。 善玉菌を増やすには、発酵食品や乳製品などの乳酸菌を多く含む食品を摂取したり、オリゴ糖を摂取したりすることが効果的です。悪玉菌を減らすには、肉類やファストフードなどの脂っこいものや糖分の多い食品の摂取を控えたり、適度な運動をしたりすることが効果的です。

また、ストレスをためないようにしたり、十分な睡眠をとったりすることも腸内環境の健康に良い影響を与えます。腸内環境を整えることで、便秘や下痢、肌荒れ、肥満などのさまざまな体の不調を予防することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で糖尿病を予防しよう

糖尿病とは、インスリンの作用が十分に働かないことで、血液中にブドウ糖が過剰に増加してしまう病気です。インスリンは、膵臓から分泌されるホルモンで、ブドウ糖をエネルギーとして利用したり、脂肪や筋肉に蓄えたりする働きがあります。糖尿病になると、インスリンの作用が低下したり、インスリンの分泌量が減ったりして、ブドウ糖が血液中に蓄積されてしまいます。糖尿病には、1型糖尿病と2型糖尿病の2種類があります。1型糖尿病は、膵臓のβ細胞が破壊されてインスリンが分泌されなくなる病気で、小児期や青年期に発症することが多いです。2型糖尿病は、インスリンの作用が効きにくくなったり、インスリンの分泌量が減ったりして発症する病気で、中高年に多くみられます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『栄養素』について

腸内環境改善の重要性

腸内環境とは、腸内に生息する細菌などの微生物のバランスのことをいいます。腸内環境が良好だと、腸の働きが整って便通が良くなり、消化吸収がうまくいきます。また、免疫機能が向上して病原菌に感染しにくくなり、肥満や糖尿病などの生活習慣病を予防する効果も期待できます。

腸内環境は、食事や睡眠、ストレスなどの生活習慣によって大きく影響を受けます。暴飲暴食をしたり、睡眠不足が続いたり、ストレスがたまったりすると、腸内環境が悪化して便秘や下痢、腹痛などの症状が現れることがあります。また、免疫機能が低下すると、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。

腸内環境を改善するには、バランスのとれた食事を心がけることが大切です。食物繊維が豊富な食品や発酵食品を積極的に摂るようにしましょう。また、適度な運動をしたり、睡眠を十分にとったり、ストレスをためないようにすることも大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『リポ多糖』

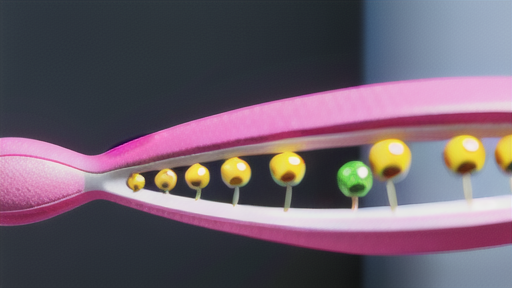

リポ多糖とは、主としてグラム陰性菌の外膜に存在する多糖のことで、LPS(Lipopolysaccharide)と略されます。構造的には、脂質部分であるリピッドAが外膜に埋もれるような形で膜構造を形成し、リピッドAからコアと呼ばれるオリゴ糖領域を介して多糖鎖が伸長しています(多糖が欠落した菌株も存在します)。リポ多糖は病原因子として知られ、体内に侵入したグラム陰性菌の死滅や破壊により、遊離したリポ多糖のリピッドA部分が免疫反応を過剰に亢進し、連続的あるいは同時多発的に重要臓器の機能不全を引き起すことから、内毒素(エンドトキシン)とも言います。リポ多糖によるショック症状をエンドトキシンショックと言い、敗血症ショックの原因因子でもあります。また、リポ多糖の多糖部分は、菌株により特徴的な構造を有することから血清学的な分類に用いられ、O抗原と呼ばれています。大腸菌では現在、O1からO181まで分類されており、よく知られる例としてO157があります。近年、生活習慣病やメタボリックシンドロームの主要要因である慢性炎症に、リポ多糖の体内への移行が関与しているとの説が提唱され、腸内フローラのバランスをとることでこれらを抑制する試みも行われています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ビフィズス菌増殖促進因子』について

ビフィズス菌増殖促進因子とは、ビフィズス菌の増殖を促進する物質のことです。 ビフィズス菌は、人間の腸内に生息する善玉菌の一種であり、健康を維持するために重要な役割を果たしています。ビフィズス菌を増やすことで、腸内の環境が改善され、健康の増進につながると考えられています。

ビフィズス菌増殖促進因子は、スイスチーズのスターターとして古くから利用されてきたプロピオン酸菌(Propionibacterium freudenreichii)が産生します。プロピオン酸菌は、牛乳を発酵させてチーズやヨーグルトなどの乳製品を作る際に使用される細菌の一種です。プロピオン酸菌が産生するビフィズス菌増殖促進因子は、ビフィズス菌の増殖に特異性を持っており、他の腸内細菌の増殖を促進することはありません。

ビフィズス菌増殖促進因子は、ビフィズス菌の増殖を促進することで、腸内の環境を改善し、健康の増進につながることが期待されています。ビフィズス菌を増やすことで、腸の蠕動運動が促進され、便秘や下痢などの症状を改善することが期待できます。また、ビフィズス菌が産生する酢酸や乳酸などの有機酸は、腸内のpHを酸性にし、悪玉菌の増殖を抑える効果があります。さらに、ビフィズス菌は、ビタミンB群やビタミンKなどの栄養素を産生し、腸の粘膜を強化する効果があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて体脂肪率を減らす

腸内環境と体脂肪率の関係

腸内環境が肥満に関連しているという研究報告が数多くあります。腸内には善玉菌と悪玉菌が存在し、バランスを取りながら共存しています。善玉菌は腸内環境を健康に保ち、悪玉菌は腸内環境を悪化させます。近年、肥満傾向にある人は、善玉菌が少なく、悪玉菌が多いということがわかってきました。また、腸内環境を改善することで、体脂肪率を減少させることができることが報告されています。

善玉菌は、腸内の悪玉菌を抑え、腸内環境を健康に保つ働きがあります。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂取することが大切です。食物繊維は善玉菌のエサとなり、腸内環境を改善するのに役立ちます。発酵食品には善玉菌そのものが含まれているため、腸内環境の改善に直接役立ちます。

悪玉菌は、腸内の善玉菌を殺し、腸内環境を悪化させる働きがあります。悪玉菌を増やす原因となる食品は、肉類、乳製品、高脂肪食品、砂糖が多い食品などです。これらの食品は、腸内の悪玉菌を増やし、腸内環境を悪化させます。

肥満を予防するためには、腸内環境を改善することが大切です。腸内環境を改善するには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らす必要があります。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂取することが大切です。悪玉菌を減らすためには、肉類、乳製品、高脂肪食品、砂糖が多い食品を控えめにすることが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 健康のための腸内環境改善と『胞子形成亜硫酸還元嫌気性菌』

クロストリジアは、腸内環境改善に重要な役割を果たす胞子形成亜硫酸還元嫌気性菌の一種であり、胞子を形成し亜硫酸を還元して硫化水素を生成する嫌気性細菌である。腸内環境を改善することで、免疫機能を向上させ、感染症やアレルギーに対する抵抗力を高めることができる。また、クロストリジアは腸内における有害物質の分解にも貢献し、腸内環境を清潔に保つのに役立つ。さらに、クロストリジアは短鎖脂肪酸を産生するが、この短鎖脂肪酸は腸内環境を改善し、大腸がんや心疾患のリスクを低減することが示されている。

しかし、クロストリジアは過剰に増殖すると、有害物質を産生して腸内環境を悪化させることもあるため、適切な量を摂取することが重要である。クロストリジアはヨーグルトやキムチなどの発酵食品に多く含まれているため、発酵食品を積極的に摂取することで、腸内環境の改善を図ることができる。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 ETECってなに?腸内環境改善と健康

ETECとは?

ETECとは、腸内細菌の一種で、病原菌として知られる細菌の一種です。大腸菌の仲間で、エンテロトキシンという毒素を産生し、コレラのような激しい水様性の下痢を引き起こします。ETECは、60℃、30分の加熱で活性を失う易熱性毒素(LT)と、100℃、15分の加熱にも耐える耐熱性毒素(ST)の2種類の毒素を産生します。ETECに分類される血清型には、O6、O25、O148、O169などがあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康を考える

腸内環境とは、腸の中に住む細菌のバランスのことです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が住んでいます。善玉菌は、腸の健康を維持するために必要な菌で、悪玉菌の増殖を抑えたり、有害物質を分解したりします。悪玉菌は、腸に有害な菌で、増殖すると腸の炎症や下痢、便秘などの症状を引き起こします。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらかが増えると、その菌の仲間になって増殖する菌のことです。

腸内環境が悪化すると、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、腸内環境が悪化すると、大腸がんや虚血性腸炎、クローン病などの病気にかかりやすくなります。また、腸内環境が悪化すると、便秘や下痢、腹痛などの症状を引き起こすこともあり、肥満やアトピー性皮膚炎、アレルギー性疾患などの病気にかかりやすくなるとも言われています。

そのため、腸内環境を良好に保つことが大切です。腸内環境を良好に保つためには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取したり、適度な運動をしたり、ストレスを溜めないようにすることが大切です。また、ヨーグルトや納豆などの発酵食品を摂取したり、整腸剤を服用したりすることで、腸内環境を改善することもできます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 プロピオン酸菌による健康腸づくり

プロピオン酸菌による乳清発酵物は、乳清をプロピオン酸菌(PropionibacteriumfreudenreichiiET-3株)で発酵させた液状の機能性食品素材で、「おなかの調子を整える」等の表示許可を得た特定保健用食品の関与成分である。本素材には数種類のビフィズス菌増殖促進因子(BifidogenicGrowthStimulator(B.G.S.))が含まれており、その中でもDHNA(後述)が主要物質である。したがって、整腸効果を認める摂取量はDHNA量で設定されており、その有効量は1日あたり6.6μgである。

プロピオン酸菌による乳清発酵物の健康効果は、整腸効果に加えて、免疫機能の向上、血圧の低下、コレステロール値の低下、肥満予防、抗癌作用などが報告されている。整腸効果については、プロピオン酸菌による乳清発酵物が腸内細菌のバランスを整え、ビフィズス菌を増やして悪玉菌を減らすことで得られると考えられている。免疫機能の向上については、プロピオン酸菌による乳清発酵物が腸の粘膜を強化し、免疫細胞の働きを高めることで得られると考えられている。血圧の低下については、プロピオン酸菌による乳清発酵物が血管を拡張し、血圧を下げることで得られると考えられている。コレステロール値の低下については、プロピオン酸菌による乳清発酵物が悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を減らし、善玉コレステロール(HDLコレステロール)を増やすことで得られると考えられている。肥満予防については、プロピオン酸菌による乳清発酵物が脂肪の蓄積を抑えることで得られると考えられている。抗癌作用については、プロピオン酸菌による乳清発酵物が癌細胞の増殖を抑制することで得られると考えられている。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康『国民健康・栄養調査』

国民健康・栄養調査とは、国民の栄養・食生活に関するデータを提供し、栄養政策の基盤となる調査です。毎年11月に厚生労働省が行う調査で、全国から無作為に抽出された300単位区の世帯(約6千世帯)及び世帯員(約2万人)を対象として、身体状況調査、栄養摂取状況調査、生活習慣調査の三つの要素から成り立っています。この調査は、「健康日本21」の評価や生活習慣病対策の推進にも不可欠な調査となっています。

国民健康・栄養調査は、1946年より毎年実施されている「国民栄養調査」を前身としています。2002年までは「栄養改善法」に基づいて行われていましたが、2003年からは「健康増進法」に基づいて行われています。国民健康・栄養調査の結果は、国民の栄養・食生活の状況を把握し、栄養政策を立案・実施するための重要な資料となっています。また、国民の健康増進や生活習慣病対策にも役立てられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に白金耳が活躍!

白金耳と腸内環境改善

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌が住んでいますが、善玉菌が優勢な状態が健康的な腸内環境です。善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑え、有害物質を分解するなど、私たちの健康を守る働きをしています。

白金耳は、善玉菌を腸内に移植するためのツールです。白金耳に自分の便をつけ、それを別の人の腸内に移植することで、善玉菌を増やすことができます。善玉菌が増えることで、腸内環境が改善され、健康に良い効果をもたらします。

白金耳による腸内環境改善は、様々な病気の治療や予防に効果があることが期待されています。例えば、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患、アトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー疾患、肥満や糖尿病などの生活習慣病などです。

白金耳による腸内環境改善は、まだ新しい治療法ですが、大きな可能性を秘めています。今後、白金耳を用いた腸内環境改善の研究が進み、様々な病気の治療や予防に役立てられることが期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『VBN(揮発性塩基窒素)』とは?

VBN(揮発性塩基窒素)とは、食品の腐敗を測定する尺度の一つです。 食品中に含まれるタンパク質、アミノ酸などの窒素含有成分が、微生物の働きによって分解され、アンモニアやトリメチルアミンなどの腐敗臭の原因となる揮発性アミンに分解されます。この量がVBNで、一般的に30mg%を超えると初期腐敗、50mg%以上を完全な腐敗の目安にしています。VBNは、食品の鮮度や品質を評価するために使用されます。VBNが高い食品は、腐敗が進んでおり、食べると食中毒を起こす可能性があります。そのため、食品を購入する際には、VBNの値を確認することが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康を左右する食品添加物

食品添加物は、食品を製造・加工したり、食品の風味や見た目、色合いを良くしたり、保存性を良くしたりするするために食品に加えられる物質のことです。食品添加物には、化学合成によるものとそうでないものに分類され、それぞれ法律で定められた基準に従って使用されています。食品添加物は、食品の安全性や品質を確保するために必要なものであり、適切に使用される分には健康に影響を及ぼすことはありません。しかし、食品添加物の中には、過剰に摂取すると健康に悪影響を及ぼすものもあります。そのため、食品添加物の摂取量には注意が必要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 セロトニン→ 腸内環境改善と健康の鍵

セロトニンとは、5-ヒドロキシトリプタミン (5-HT) という構造をもつ生理活性アミンです。 アミノ酸のトリプトファンからトリプトファン5-モノオキシゲナーゼとL-アミノ酸デカルボキシラーゼの作用によって合成され、中枢神経系においてセロトニン作動性ニューロンの神経伝達物質として作用します。動物体に広く分布し、腸粘膜のクロム親和性細胞に最も多く含まれます。その他、血小板、視床下部、大脳辺縁系、松果体等にも含まれています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康『一日摂取許容量』とは?

一日摂取許容量(ADIAcceptable Daily Intake)とは、食品添加物など食品に添加もしくは含まれる物質について、ヒトが毎日摂取しても影響が出ないであろうと思われるその物質の1日の接取許容量を意味する。この値は、動物実験などの安全性の試験結果をもとに算出され、食品の安全性を確保するために用いられている。ADIは、食品添加物のほか、農薬、医薬品、化粧品などの化学物質についても設定されている。ADIは、食品の安全性確保にとって重要な指標であるが、その値はあくまでも推定値であることに注意が必要である。ADIは、動物実験の結果をもとに算出されているため、ヒトへの影響が正確に予測できるわけではない。また、ADIは、食品の摂取量や個人の体質などによって異なる可能性がある。したがって、食品を摂取する際には、ADIを目安にしながら、過剰摂取に注意することが大切である。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『グラム染色法』

グラム染色法とは、ハンス・グラムによって発明された細菌の染色法です。この方法により、細菌は大きく2種類に分類されます。

紫色に染色される細菌はグラム陽性、赤色に染色される細菌はグラム陰性と呼ばれます。

この染色性の違いは、細胞膜の性質の違いに起因しており、2つのグループの細菌の生物的な特性の違いを表しています。

グラム陽性菌は細胞膜に厚いペプチドグリカン層を持ち、グラム陰性菌は細胞膜に薄いペプチドグリカン層を持ち、その上に外膜を持っています。

この外膜がグラム陰性菌をグラム陽性菌よりも抗生物質に対してより耐性があるものにしています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善でドーパミンを増やす

腸内環境とドーパミン

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内細菌叢は、善玉菌、悪玉菌、日和見菌のバランスによって構成されており、このバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、さまざまな病気のリスクが高まります。

ドーパミンは、脳内物質のひとつで、気分や運動機能、意欲などをコントロールする役割を果たしています。ドーパミンは、腸内細菌によって産生されることが知られており、腸内環境が悪化すると、ドーパミンの産生量が低下し、気分障害や運動障害などの症状が現れることがあります。

腸内環境を改善することで、ドーパミンの産生量を高め、気分障害や運動障害の症状を改善することが期待されます。そのためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが重要です。善玉菌を増やすためには、食物繊維を多く含む食品や発酵食品を積極的に摂取しましょう。悪玉菌を減らすためには、脂っこい食品や甘い食品を控え、適度な運動を心がけましょう。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善で貧血撃退!健康な毎日を手に入れよう

腸内環境を改善することで貧血を改善する方法があります。これは、腸内細菌が鉄の吸収を助けるためです。鉄は、赤血球の生成に必要な栄養素であり、貧血を予防するのに役立ちます。また、腸内細菌はビタミンB12や葉酸を産生し、これらの栄養素も赤血球の生成に必要です。

腸内環境を改善するには、食物繊維を多く含む食品を摂取することが大切です。食物繊維は、腸内細菌のエサとなり、腸内細菌の増殖を促します。また、発酵食品を摂取することも効果的です。発酵食品には、善玉菌である乳酸菌やビフィズス菌が含まれており、腸内細菌のバランスを整えるのに役立ちます。

さらに、規則正しい食生活や適度な運動も腸内環境の改善に効果的です。規則正しい食生活は、腸内細菌のリズムを整えるのに役立ち、適度な運動は腸の蠕動運動を促し、便通を改善するのに役立ちます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 トリメチルアミンで腸内環境を整えて健康に

トリメチルアミンとは?

トリメチルアミンとは、示性式N(CH3)3、分子式C3H9N と表される3級アミンの一種です。トリメチルアミンは、水に非常に溶けやすい性質を持ち、低濃度では魚臭、高濃度ではアンモニア状の臭気を有し、悪臭防止法の規制対象となっています。鮮魚の腐敗臭には、アンモニアと並んでトリメチルアミンの寄与が大きいのです。これは、魚体中に含まれるトリメチルアミンオキシドが還元酵素によりトリメチルアミンに変性するからなのです。トリメチルアミンの臭気が魚臭さの主な原因となっており、その強度がしばしば鮮度の指標とされています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:オープン試験・ランダム化試験の視点から

オープン試験とは、被験者が受ける治験内容が被験者、試験実施者および解析担当者に秘匿されていない試験のことです。すべての被験者が同一の治験を受ける一群試験、治験を受けない対照群をおく二群試験などがあります。オープン試験は、治験効果を比較する目的ではなく、安全性や有効性を確認する目的で行われることが多くあります。

オープン試験のメリットは、比較的安価で実施できることです。また、被験者が治験内容を認識しているため、プラセボ効果が働きやすいというメリットもあります。

しかし、オープン試験には、バイアスがかかりやすいというデメリットもあります。「バイアス」とは、特定の事象が他より多く起こることを意味します。この事象は偏見や先入観によって生じることもあります。

Read More