腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善の重要性

腸内環境とは、腸の中に住むさまざまな細菌の種類やバランスのことをいいます。腸内環境は、健康に大きな影響を与えており、腸内環境が悪化すると、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病や、うつ病、自閉症、アトピー性皮膚炎などの精神疾患やアレルギー疾患のリスクが高まると言われています。

腸内環境を改善するには、腸内細菌のバランスを良好に保つことが重要です。腸内細菌のバランスを良好に保つためには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂ったり、発酵食品を摂ったり、規則正しい生活を送ったりすることが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

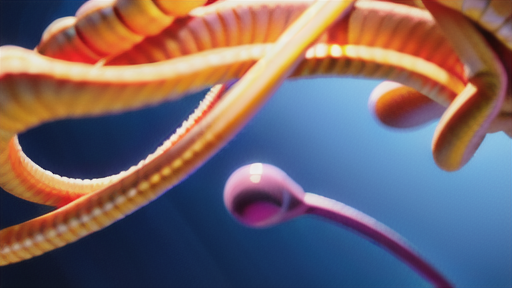

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~オキサリプラチンでできること~

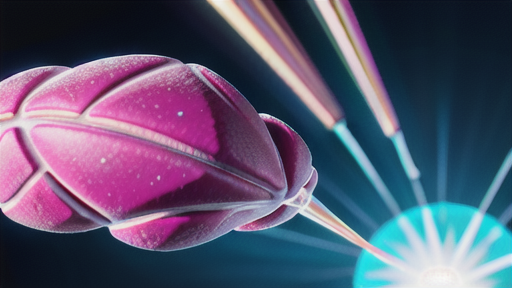

オキサリプラチンとは、1976年に日本において合成された新規な白金錯体系の抗悪性腫瘍剤(抗がん剤)です。他の白金錯体系抗悪性腫瘍剤と同様に、がん細胞のDNA合成を阻害することにより増殖を抑える働きがあります。これまでの白金錯体系抗悪性腫瘍剤では効果が認められていなかった大腸がんに対して有用性が認められているのが特長です。静脈内に点滴することで、手術のできない進行あるいは再発の大腸がんに対して効果を示します。その後、臨床において胃がんや膵臓がんに対する有効性も認められました。

現在、世界中の国々で他の抗悪性腫瘍剤との併用療法を中心に大腸がんの標準的治療剤として臨床現場で広く使用されており、日本では2005年3月に販売が承認されました。

Read More

検査に関する解説

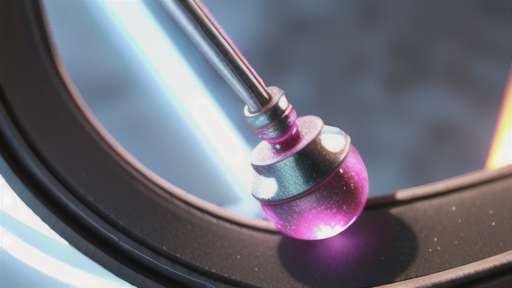

検査に関する解説 腸内環境改善と健康を左右する『恒温試験』について

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、腸内に生息する細菌叢のバランスを指し、健康に大きな影響を与えていることが近年明らかになってきました。腸内細菌叢は、人間の健康を維持するために重要な役割を果たしており、免疫機能の維持、代謝機能の調整、栄養素の合成などに関与しています。また、腸内環境の乱れは、肥満、糖尿病、大腸炎などの疾患のリスクを高めることもわかっています。

腸内環境を改善するために、食事、運動、睡眠、ストレス管理などの生活習慣を見直すことが大切です。特に、食事は腸内細菌叢に大きな影響を与えるため、食物繊維や発酵食品を積極的に摂り、ジャンクフードや甘い飲み物を控えるようにしましょう。また、運動は腸内細菌叢の多様性を高め、腸内環境を改善することがわかっています。睡眠不足やストレスは腸内環境を乱すため、十分な睡眠をとるようにしましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『リステリア菌』

リステリア菌とは、学名を リステリア・モノサイトゲネス といい、通性嫌気性、無芽胞グラム陽性桿菌の一種です。もともと土壌や水の中に広く生息している菌ですが、食品に付着した場合でも繁殖が可能なため、食品を介して人間の体内に取り込まれることがあります。感染経路は主に経口感染で、食肉や魚介類、乳製品などの食品が汚染されている場合に感染します。また、母子感染や院内感染のリスクもあります。

この菌は、耐塩性があり、低温でも増殖できるため、冷蔵庫での保存だけでは死滅しません。加熱調理をしても、十分に加熱しないと死滅しません。また、菌が産生する毒素は、加熱しても死滅しません。そのため、リステリア菌に感染しないためには、食品を十分に加熱調理することが重要です。

また、免疫力が低下している人や、高齢者、妊婦さんは感染のリスクが高いため、特に注意が必要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ラクトトリペプチド』

ラクトトリペプチドとは、バイオジェニックスの一種であり、Lactobacillus helveticus発酵乳の中から、アンジオテンシン変換酵素(ACE)の阻害活性を有するペプチドとして分離・同定された2種の乳由来トリペプチド(Val-Pro-Pro,Ile-Pro-Pro)の総称です。

両ペプチドのinvitroのACE阻害活性は50%阻害濃度(IC50)としてVal-Pro-Pro9μM,Ile-Pro-Pro5μMです。

ラクトトリペプチドは、血管拡張作用や血圧降下作用を持つことが知られており、高血圧の予防や改善に役立つことが期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『パネート細胞』

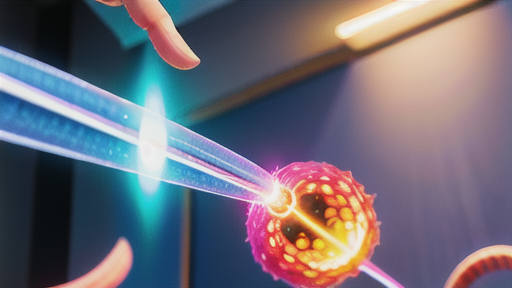

パネート細胞とは小腸上皮の最終分化細胞の一種です。小腸陰窩の基底部に位置し、小腸上皮幹細胞と隣接しています。パネート細胞の細胞内顆粒中には抗菌ペプチドであるαディフェンシンを豊富に含み、殺菌作用を有する物質を有しています。十二指腸、空腸に比べて回腸の陰窩でパネート細胞数がより多く、また、回腸側ほど細胞内顆粒中にαディフェンシンが多く発現しています。パネート細胞は、細菌抗原、代謝物や菌体の刺激、コリン作動性神経刺激および特定の食成分刺激などに応答して顆粒を腸管内腔にすばやく分泌することで、主にαディフェンシンの殺微生物作用によって病原体を排除します。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を改善し、健康を保つサプリメント

腸内環境を整えることの重要性

近年、腸内環境を整えることが健康に重要な役割を果たすことが明らかになってきています。腸内環境とは、腸内に生息する細菌叢のバランスのことを指します。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が生息しており、これらのバランスが崩れると、様々な健康被害が起こる可能性があります。例えば、悪玉菌が増えすぎると、下痢、便秘、腹痛などの消化器系のトラブルを引き起こすことがあります。また、日和見菌が優勢になると、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなる可能性があります。一方、善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑え、免疫力を高める働きがあります。そのため、善玉菌を増やすことが腸内環境を整え、健康を維持するためには重要なのです。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で自然免疫力を高める

腸内環境と自然免疫の関係

腸内環境は、自然免疫に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が住んでいます。善玉菌は、腸内の有害物質を分解したり、免疫細胞を活性化したりする働きがあります。悪玉菌は、腸内に有害物質を産生したり、腸の粘膜を破壊したりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌や悪玉菌の優勢によって、善玉菌側にも悪玉菌側にも付く細菌です。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、自然免疫が低下してしまいます。逆に、善玉菌が優勢な腸内環境は、自然免疫を強化し、病気にかかりにくい体を作ります。

腸内環境と自然免疫の関係については、多くの研究が行われており、腸内環境が自然免疫に大きな影響を与えていることがわかっています。例えば、ある研究では、善玉菌の一種であるビフィズス菌を摂取することで、自然免疫細胞であるNK細胞の活性が向上したことが報告されています。また、別の研究では、悪玉菌の一種である大腸菌を摂取することで、自然免疫細胞であるマクロファージの活性が低下したことが報告されています。これらの研究結果は、腸内環境が自然免疫に大きな影響を与えていることを示唆しています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 健康な腸環境と細胞性免疫

腸内環境改善と健康『細胞性免疫(細胞性免疫とは、B細胞による抗体産生を介した体液性免疫に対し、病原体そのものやウイルス感染細胞、癌細胞などの異物の排除において、細胞を主なエフェクターとして免疫機構のことをいう。マクロファージ、細胞傷害性T細胞(CTL、キラーT細胞)、ナチュラルキラー細胞(NK細胞)などの免疫担当細胞自体による排除機構であることから、体液中の抗体による液性免疫(体液性免疫)に対し、細胞性免疫と呼ばれる。)』

腸内細菌の役割

腸内細菌は、腸内環境を維持し、健康に重要な役割を果たしています。腸内細菌は、食べ物を分解して栄養素を産生し、有害な細菌の増殖を防ぎ、免疫系をサポートしています。また、腸内細菌は、腸の運動を促進したり、腸の粘膜を保護したりする役割もあります。近年、腸内細菌のバランスが崩れることで、肥満や糖尿病、炎症性腸疾患などさまざまな疾患の発症リスクが高まることが分かってきました。そのため、腸内環境を改善することが、健康を維持するためには重要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『モノクローナル抗体効果を解説』

腸内環境と健康について

腸内環境は、私たちの健康と密接な関係があります。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌という3種類の細菌が棲んでおり、これらをバランスよく保つことが重要です。善玉菌は、腸内を酸性にし、悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。また、食物繊維を分解して、体に必要な栄養素を産生したり、免疫力を高めたりする働きもあります。悪玉菌は、腸内をアルカリ性にし、善玉菌の増殖を抑える働きがあります。また、有害物質を産生したり、感染症を引き起こしたりする働きもあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらとも共生できる菌です。通常は善玉菌と共生していますが、腸内環境が悪化すると悪玉菌と共生するようになります。

腸内環境が悪化すると、さまざまな健康上の問題を引き起こす可能性があります。例えば、便秘、下痢、腹痛などの消化器系のトラブルや、アトピー性皮膚炎、花粉症などのアレルギー疾患、肥満、糖尿病、高血圧などの生活習慣病、がんのリスクが高まることもあります。腸内環境を改善するには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌は、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを摂取することで増やすことができます。また、食物繊維を多く摂取したり、適度な運動をしたり、ストレスを溜めないようにすることも腸内環境の改善に効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 加圧殺菌で腸内環境を改善し健康に

加圧殺菌とは、文字通り、高い圧力をかけて細菌を殺菌する方法のことです。一般的に、食品に100MPa以上の静水圧をかけて殺菌を行います。加圧殺菌の大きなメリットは、他の殺菌方法に比べて食品の風味や品質を損なわないことです。加熱殺菌の場合は、高い温度で加熱することで細菌を殺菌します。しかし、この加熱によって食品の風味や品質が損なわれてしまうことがあります。一方、加圧殺菌の場合は、食品に圧力をかけて細菌を殺菌するので、風味や品質を損なわずに済みます。

ただし、加圧殺菌にはデメリットもあります。その一つは、大量生産に向いていないことです。加圧殺菌は、特殊な装置が必要であり、その装置のコストが高いからです。そのため、加圧殺菌は、一部のジュースなど、限られた食品にしか使われていません。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『溶菌』

溶菌とは、細菌の細胞膜が崩壊を伴って破壊され、死滅する現象のことです。 細菌の細胞が死細胞を残さず、溶けたように消滅することから、溶菌と命名されました。この現象は、哺乳類の血液中で抗原抗体反応によって細菌細胞が崩壊する現象として最初に発見され、その後、バクテリオファージによる溶菌現象が報告されました。また、リゾチームやペニシリンの抗菌作用も、溶菌現象を指標に発見されました。溶菌は、細菌の増殖を抑制し、感染症を防ぐ上で重要な役割を果たしています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『炭水化物』

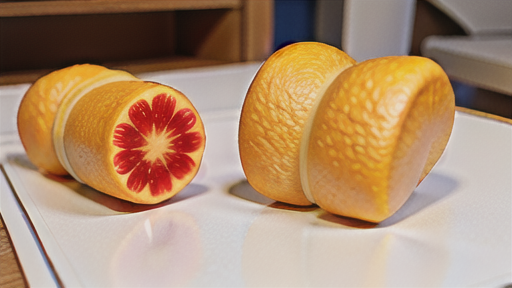

炭水化物は、人間が生きていく上で必須の栄養素であり、エネルギー源や細胞を構成する成分として重要な役割を果たしています。 炭水化物には、単糖類、二糖類、多糖類の3種類があり、それぞれ構造や性質が異なります。単糖類は、炭素原子数が3つ以上の糖であり、その中に最も簡単な糖であるブドウ糖が含まれます。二糖類は、2つの単糖類が結合したもので、砂糖や麦芽糖などが含まれます。多糖類は、多数の単糖類が結合したもので、デンプンやセルロースなどが含まれます。

炭水化物の種類の中で、特に重要なのが食物繊維です。 食物繊維は、人間が消化できない糖の一種であり、腸内で水分を吸着して膨らみ、便通を改善する働きがあります。また、食物繊維は、腸内細菌の餌となり、善玉菌を増やして腸内環境を改善する働きもあります。

炭水化物を多く含む食品としては、米、小麦粉、芋類、とうもろこし、砂糖などがあります。これらの食品をバランスよく摂取することで、健康的な体づくりをサポートすることができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『炭そ菌』

炭そ菌とは?

炭そ菌は炭疽症を引き起こす細菌であり、病気の原因になることが証明された最初の細菌です。炭そ菌は、デール・メレディスとジョー・デントンの研究で、それが炭疽症を引き起こす原因であることが証明されました。炭そ菌は非常に丈夫な細菌で、酸素の少ない環境でも生きることができ、胞子形成能力を持ち、土壌や動物の皮膚の中で何年も生き残ることができます。炭そ菌は、牛、羊、山羊などの家畜から人間に感染することが多く、経皮感染、経口感染、および吸入感染の3つの経路で感染します。炭そ菌は、細菌学の歴史の中で重要な位置付けにある細菌であり、弱毒性の菌を用いる弱毒生菌ワクチンが初めて開発された細菌です。炭そ菌は、細菌兵器として利用されたこともあり、第二次世界大戦中、日本軍が中国で使用したとされています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康 〜レトルト殺菌の影響〜

レトルト殺菌とは、食品をレトルトパウチ包装し、加圧下で100℃を越えて湿熱殺菌することです。殺菌温度は120℃、30~60分が最も一般的で、105~115℃のセミレトルト、130℃以上のハイレトルト(HTST)なども行われています。

レトルト殺菌は、食品を長期保存できるようにする目的で行われます。また、食中毒菌を殺菌し、食品を安全にするという目的もあります。ただし加熱殺菌によって酵素や熱に弱いビタミン類が壊れ、栄養価を損なうこともあるため調理法や栄養素を意識する必要があります。その他、食品の風味や食感を損なう可能性もあります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『心拍数』について

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、健康に大きな影響を与えます。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の菌が存在しています。善玉菌は、腸内を健康に保つ働きがあり、悪玉菌は、腸内を悪化させる働きがあります。日和見菌は、どちらの菌にも属さず、どちらが優勢かによって善玉菌に近づいたり、悪玉菌に近づいたりします。

腸内環境が悪化すると、さまざまな健康問題を引き起こすことがあります。例えば、便秘や下痢、腹痛、ガスがたまりやすくなる、免疫力が低下する、肥満になりやすくなる、肌荒れを起こしやすくなる、精神的に不安定になりやすい、などの問題が起こる可能性があります。

腸内環境を改善するには、善玉菌を増やすことが大切です。善玉菌を増やすには、食物繊維を多く摂ること、発酵食品を摂ること、適度な運動をすること、ストレスを溜めないことなどが有効です。また、腸内環境を整えることで、健康を維持することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ヘテロ発酵』について

ヘテロ発酵とは、乳酸発酵の一種で、乳酸の他、アルコール、炭酸ガスを作る発酵のことです。乳酸発酵は、乳酸菌が糖質を分解して乳酸を作る発酵で、ヨーグルトやチーズ、漬物などの製造に使用されています。ヘテロ発酵は、乳酸菌と酵母菌が糖質を分解して乳酸、アルコール、炭酸ガスを作る発酵で、パンやビール、ワインなどの製造に使用されています。ヘテロ発酵は、乳酸発酵よりも複雑な発酵ですが、乳酸発酵よりも風味が豊かな食品や飲料を作ることができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ビタミンB12』

ビタミンB12とは?

ビタミンB12は、ビタミンB群に属する水溶性ビタミンの一つであり、コリン環とジメチルベンズイミダゾールのヌクレオチドが結合した構造をもつコバルト錯体である。

狭義には、シアノコバラミンがビタミンB12と呼ばれる。シアノコバラミンは精製された過程でコバルトにシアノコバラミンが配位されたものでであり、自然界には存在しないが、薬物やサプリメントとして用いられる。また、シアノコバラミンのシアノコバラミンがヒドロキシルで置換されたものはヒドロキソコバラミンである。

ヒトの体内には様々な種類のビタミンB12が存在しており、コバルトにメチル基が配位したものやアデノシル基が配位したものが存在している。

それらはそれぞれメチルコバラミン、アデノシルコバラミンと呼ばれる。上記で述べたすべてのビタミンB12は総称してコバラミンと呼ばれ、広義のビタミンB12である。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『プラセボ効果』

プラセボ効果とは、偽薬を服用したことにより症状が改善する現象を指します。これは、薬を服用したという思い込みが、脳内の神経伝達物質の分泌を促し、症状を緩和することが原因と考えられています。例えば、痛み止めを服用した際に、実際には痛み止め効果のない偽薬を飲んだにもかかわらず、痛みが軽減することがあります。これは、偽薬を飲んだことで、脳が痛み止めを服用したと認識し、痛みを緩和する物質を分泌したためです。プラセボ効果は、さまざまな症状に効果があることが知られており、痛み、吐き気、うつ病などの症状を改善することができる可能性があります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境の改善と健康『一日摂取許容量』とは?

一日摂取許容量(ADIAcceptable Daily Intake)とは、食品添加物など食品に添加もしくは含まれる物質について、ヒトが毎日摂取しても影響が出ないであろうと思われるその物質の1日の接取許容量を意味する。この値は、動物実験などの安全性の試験結果をもとに算出され、食品の安全性を確保するために用いられている。ADIは、食品添加物のほか、農薬、医薬品、化粧品などの化学物質についても設定されている。ADIは、食品の安全性確保にとって重要な指標であるが、その値はあくまでも推定値であることに注意が必要である。ADIは、動物実験の結果をもとに算出されているため、ヒトへの影響が正確に予測できるわけではない。また、ADIは、食品の摂取量や個人の体質などによって異なる可能性がある。したがって、食品を摂取する際には、ADIを目安にしながら、過剰摂取に注意することが大切である。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『シャーレ』

腸内環境とは、腸内に住む細菌やウイルス、真菌などの微生物のバランスのことです。腸内環境は、健康に大きな影響を与えており、腸内環境が乱れると、さまざまな健康上の問題が起こる可能性があります。

腸内環境が乱れる原因としては、食生活の乱れ、ストレス、睡眠不足、薬の服用などがあります。また、加齢によっても腸内環境は乱れる傾向があります。

腸内環境が乱れると、下痢、便秘、腹痛、ガスがたまるなどの症状が現れることがあります。また、肌荒れ、肥満、糖尿病、動脈硬化、うつ病など、さまざまな健康上の問題のリスクが高まる可能性があります。

腸内環境を改善するには、食生活を見直し、食物繊維を多く摂り、発酵食品を積極的に食べることが大切です。また、ストレスをためないようにし、睡眠を十分にとることも重要です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に役立つ上面酵母

上面酵母とは、発酵が進むと酵母が液面に浮上するため、上面酵母という名前がついた酵母のグループのことです。下面酵母とは対照的に、発酵中は酵母は液中に分散しています。下面酵母は、エールビール、スタウトビール、ケルシュビール、小麦ビールなど、さまざまな種類のビールを醸造するために使用されています。

上面酵母は、下面酵母よりも発酵速度が速く、高めの温度で発酵します。また、上面酵母は、下面酵母よりもフルーティーなフレーバーとアロマをビールに与える傾向があります。上面酵母で醸造されたビールは、下面酵母で醸造されたビールよりも、より軽く、より爽やかな口当たりになることが多いです。

上面酵母は、ビールの醸造以外にも、パンやその他の発酵食品の生産にも使用されています。上面酵母は、下面酵母よりも発酵速度が速いため、パンやその他の発酵食品の生産に適しています。上面酵母で作られたパンやその他の発酵食品は、下面酵母で作られたパンやその他の発酵食品よりも、より軽く、よりふわふわした食感になることが多いです。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、体内の健康に重要な役割を果たしています。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3 種類の細菌が生息しており、これらがバランスを保つことで腸内環境が整えられています。善玉菌は、腸内の有害物質を分解して無害化したり、免疫力を高めたりする役割を果たしています。悪玉菌は、腸内で有害物質を産生したり、腸粘膜を傷つけたりする役割を果たしています。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらかが増えると、そのほうに傾く性質を持っています。腸内環境が乱れると、悪玉菌が増加して善玉菌が減少するため、下痢、便秘、腹痛などの症状が現れます。また、腸内環境の乱れは、肥満、糖尿病、心臓病、がんなどの生活習慣病のリスクを高めることがわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『電子線滅菌』

電子線滅菌とは、食品や医療機器を滅菌するために電子線を用いる方法です。 電子線は、電子を加速したものであり、物質に照射すると物質中の原子や分子のイオン化を引き起こし、それにより微生物を死滅させます。電子線滅菌は、ガンマ線滅菌やエチレンオキシド滅菌などの他の滅菌方法よりも、短時間で処理でき、大量の製品を低コストで滅菌できるというメリットがあります。また、照射後の商品は無菌試験などによる確認の必要がなく、照射後すぐに出荷できるというメリットもあります。現在は、食品の滅菌や、医療機器、化粧品容器などの滅菌に使用されています。

Read More