腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説

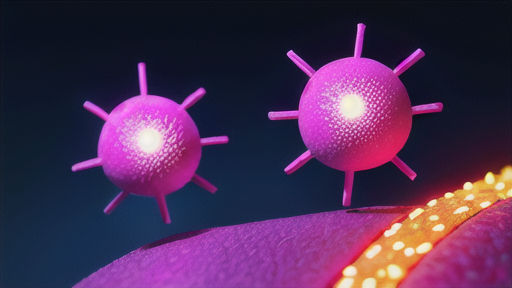

小型球形ウイルス(=SRSV)は、世界各地でよく似た形状のウイルス性腸炎が発生したため、これらを小型球形ウイルスと呼んだ。

しかし、現在では研究が進み、ノロウイルス属、サポウイルス属などに分類され、食品衛生で小型球形ウイルスという用語を用いることはない。

小型球形ウイルスの直径は27~38ナノメートルで、球形または多面体であり、エンベロープを持たない。

小型球形ウイルスは、下痢、嘔吐、腹痛などの症状を引き起こす。

小型球形ウイルスは、経口感染する。

小型球形ウイルスは、生牡蠣、生貝、サラダ、フルーツ、飲料水などから感染する。

小型球形ウイルスは、加熱や消毒によって不活化される。

小型球形ウイルスは、世界各地で流行している。

小型球形ウイルスは、特に冬場に流行する。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を改善する軟化

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、腸内に生息するさまざまな細菌やウイルスのバランスを指します。このバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

腸内環境が悪化すると、下痢、便秘、腹痛などの消化器系の問題が発生しやすくなります。また、免疫機能が低下して、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなることもあります。さらに、腸内環境の悪化は、肥満、糖尿病、心臓病などの生活習慣病のリスクを高めることもわかっています。

腸内環境を改善するためには、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取し、適度な運動を心がけ、ストレスを溜めないことが大切です。また、プロバイオティクスやプレバイオティクスなどのサプリメントを摂取することも有効です。

腸内環境を改善することで、消化器系の問題を軽減し、免疫機能を高め、生活習慣病のリスクを下げることができます。さらに、腸内環境の改善は、精神的な健康にも良い影響を与えるとされています。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善で健康になる

腸内環境とは、腸の中に生息する細菌などの微生物のバランスのことです。腸内細菌は主に、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3つに分類されます。善玉菌は、腸の健康を維持するために必要な働きをする細菌で、悪玉菌は腸の健康を損なう働きをする細菌です。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらにも属さない細菌で、腸内の環境によって善玉菌にも悪玉菌にもなることができます。

腸内環境が乱れると、善玉菌が減って悪玉菌が増え、腸の健康が損なわれます。これにより、下痢、便秘、腹痛などの消化器症状が現れたり、免疫力が低下して風邪や感染症にかかりやすくなったりします。また、腸内環境の乱れは、肥満、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病のリスクを高めることもわかっています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『インピーダンス法』

インピーダンス法とは、交流電流における電気抵抗値のことです。食品検体などを接種した液体培地に2本の電極を差し込み、微弱な電流を流しながら培養すると、微生物が産生するイオン化合物によりインピーダンスが低下します。

この変化時間と菌数には相関関係が認められるため、あらかじめ検量線を作成しておけば、おおよその生菌数が推定できます。この原理を利用し、培養法よりも迅速に検査結果が得られる迅速検査法として利用されることがあります。

インピーダンス法は、食品の鮮度検査や、水質検査などに利用されています。また、医療の分野では、尿路感染症や、血液感染症などの診断にも用いられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて健康な体に『血清型』を知って腸活を始めよう

腸内環境は、体の健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌がバランスよく生息しており、このバランスが崩れると、腸内環境が悪化し、様々な疾病のリスクが高まります。

善玉菌は、腸内の有害物質を分解したり、免疫機能を向上させたりする働きがあります。一方、悪玉菌は、有害物質を産生したり、腸の壁を傷つけたりする働きがあり、健康に悪影響を及ぼします。

腸内環境の悪化は、肥満、糖尿病、大腸がん、うつ病などの様々な疾病のリスクを高めます。また、腸内環境の改善は、これらの疾病の予防や改善に役立つことがわかっています。

腸内環境を改善するためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすためには、乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスが豊富に含まれた食品を積極的に摂ることが有効です。また、悪玉菌を減らすためには、食物繊維を多く含む食品を摂り、腸の働きを活発にすることが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

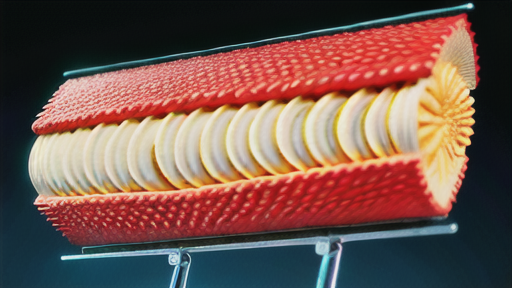

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康:ラメラ構造脂質の役割

ラメラ構造脂質とは、セラミドの様な油と水両方の性質を持った脂質分子が規則正しく配列して作られ、工業的に作られた、微粒子のことを言います。 水と油は混ざり合わない性質があり、水は水に、油は油に引き付け合う傾向があります。微粒子は、水溶性成分を油溶性成分に取り込んだり、逆に油溶性成分を水溶性成分に取り込んだりすることができます。これが、ラメラ構造脂質が肌に潤いを与えたり、肌荒れを防いだりする効果をもたらす仕組みです。ラメラ構造脂質は、さまざまなスキンケア製品に使用されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ストマッカー』について

-ストマッカーとは-

ストマッカーとは、微生物検査において、試料中の微生物を均一に分散させるために使用される機械です。ストマッカーは、試料を回転するドラムの中に入れ、ドラムの壁に沿って一定の速度で試料を押し付けながら回転させることで、試料を均一に分散させます。ストマッカーは、食品、水、土壌などのさまざまな試料の微生物検査に使用されており、微生物の検出感度を向上させるために使用されます。ストマッカーは、試料を均一に分散させることで、微生物の検出感度を向上させることができます。ストマッカーは、食品、水、土壌などのさまざまな試料の微生物検査に使用されており、微生物の検出感度を向上させるために使用されます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『酸素要求性』について

酸素要求性とは、微生物の分類方法の1つで、生育に酸素が必要かどうかを尺度として表したものです。酸素要求性には、好気性と嫌気性、兼性嫌気性の3種類があります。

好気性微生物は、酸素を必要としており、嫌気性微生物は、酸素がなくても生育することができます。兼性嫌気性微生物は、酸素があってもなくても生育することができます。

腸内環境改善には、好気性微生物と嫌気性微生物のバランスが重要です。好気性微生物は、腸内の有害な物質を分解し、嫌気性微生物は、腸内の善玉菌を増やす働きがあります。そのため、腸内環境を改善するためには、好気性微生物と嫌気性微生物のバランスを保つことが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境を整えて健康に!糖質の取り方と腸内フローラ

腸内フローラとは、腸の中に生息する細菌の集合体です。腸内フローラは、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3つに分類されます。善玉菌は、腸内を健康に保つために必要な菌で、悪玉菌の増殖を抑えたり、栄養素を合成したりする働きがあります。悪玉菌は、腸内に悪影響を与える菌で、毒素を産生したり、腸の壁を傷つけたりする働きがあります。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらにも属さない菌で、腸内の環境によって善玉菌にも悪玉菌にもなることができます。

腸内フローラは、健康に大きな影響を与えています。腸内フローラが乱れると、下痢や便秘などの消化器症状が現れるだけでなく、肥満、糖尿病、動脈硬化、アトピー性皮膚炎などの生活習慣病のリスクが高まることもわかっています。また、腸内フローラの乱れは、うつ病や不安障害などの精神疾患の発症にも関与していると考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に役立つフルクトース

フルクトースとは何か?

フルクトースとは、果実、蜂蜜などに含まれている糖類の一種です。果糖、レブロースとも呼ばれます。スクロース、イヌリンの構成成分となる六単糖の還元糖であり、α型とβ型が存在します。β型の甘味度はα型の3倍で、スクロースの1.8倍です。水溶液では、液温が低いほどβ型の占める比率が大きくなり、甘味が増します。フルクトースは肝臓で代謝され、グリセルアルデヒド3-リン酸となり解糖系に入ります。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ふき取り法』について

腸内環境と健康の関係は、近年、注目を集めています。腸内には、1000種類以上もの細菌が生息しており、その数は100兆個にもなると言われています。これらの細菌は、食べ物を分解したり、栄養素を吸収したり、免疫機能を維持したりするなど、私たちの健康に欠かせない役割を果たしています。

腸内環境が乱れると、肥満、糖尿病、心疾患、脳卒中、アレルギー、うつ病、がん、などの疾患のリスクが高まることがわかっています。腸内環境を改善するには、食物繊維やオリゴ糖などの腸内細菌のエサになる食品を積極的に摂取し、睡眠やストレスを十分に取ることが大切です。

Read More

免疫力アップに関する解説

免疫力アップに関する解説 腸内環境の清浄度クラスを向上させて健康を維持しよう

腸内細菌の多様性と健康の関係

腸内には100兆個もの細菌が生息しており、その種類は1000種類以上とも言われています。これらの腸内細菌は、私たちの健康に大きな影響を与えています。

腸内細菌の多様性が高いほど、健康に良いと言われています。腸内細菌の多様性が高いと、腸内環境が安定し、病気になりにくくなります。また、腸内細菌の多様性は、肥満や糖尿病、動脈硬化などの生活習慣病のリスクを低下させることもわかっています。

一方、腸内細菌の多様性が低いと、病気になりやすくなります。腸内細菌の多様性が低いと、腸内環境が不安定になり、腸内細菌が悪玉菌優位の状態になります。悪玉菌優位の状態になると、有害物質が発生したり、腸の粘膜が傷ついたりして、病気にかかりやすくなります。

腸内細菌の多様性を高めるためには、食物繊維を多く摂ることが大切です。食物繊維は、腸内細菌の餌となり、腸内細菌の増殖を促します。また、発酵食品を摂ることも腸内細菌の多様性を高めるのに効果的です。発酵食品には、善玉菌が多く含まれており、腸内細菌のバランスを整えてくれます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ビタミンK』

ビタミンKは、腸内フローラを整え、消化器系を改善するのに役立つ脂溶性ビタミンです。ビタミンKは、骨や血管の健康維持にも重要であり、骨粗しょう症や動脈硬化の予防にも役立っています。ビタミンKは、納豆や青菜、ブロッコリーなど、発酵食品や緑黄色野菜に多く含まれています。腸内環境を整えるには、ビタミンKを積極的に摂取すると良いでしょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善のカギ、細胞壁多糖とは?

細胞壁多糖は、乳酸菌やビフィズス菌などのグラム陽性細菌の細胞壁を構成する糖鎖のことです。糖鎖とは、グルコース、ガラクトース、マンノース、あるいはラムノースなどの単糖、およびこれらの単糖がアセチル化されたものが鎖状に繋がったものを言います。細胞壁多糖は、細胞の表面にあるため、他の細菌やウイルスなどの病原体から細胞を守る役割をしています。また、細胞壁多糖は、細胞同士の接着や、宿主(ヒト)の粘膜細胞への付着に関与していると考えられています。

細胞壁多糖は、菌株ごとに構造が異なり、その構造によって、細胞の性質も異なってきます。例えば、細胞壁多糖が長い菌株は、細胞壁多糖が短い菌株よりも、他の細菌やウイルスなどの病原体から細胞を守る能力が高いことが知られています。また、細胞壁多糖が長い菌株は、宿主(ヒト)の粘膜細胞への付着能力も高いことが知られています。

細胞壁多糖は、腸内環境の改善に役立つことが知られています。細胞壁多糖は、腸内細菌の増殖を促進したり、腸内細菌の有害物質の産生を抑制したりする働きがあります。また、細胞壁多糖は、腸の粘膜細胞の修復を促進したり、腸の免疫機能を高めたりする働きがあることも知られています。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康『冷凍』の知られざる秘密

腸内環境と健康の関係

腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えています。腸内には、善玉菌と悪玉菌が住み着いており、そのバランスが健康を左右します。善玉菌は、腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑えてくれます。また、善玉菌は、短鎖脂肪酸という物質を生成し、この物質が腸の健康を維持するのに役立っています。一方、悪玉菌は、腸内をアルカリ性に傾け、善玉菌の増殖を抑えてしまいます。また、悪玉菌は、有害物質を生成し、これが腸の健康を損なう原因となります。腸内環境を整えることで、便秘や下痢などの腸のトラブルを予防したり、免疫力を高めたり、肥満や糖尿病などの生活習慣病を予防したりすることができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 健康維持に欠かせない!腸内環境を改善する脂肪細胞の役割

脂肪細胞とは、トリアシルグリセロールを貯留した結合組織細胞のことです。 白色脂肪組織では、大型脂肪滴1個に満たされた白色脂肪細胞が密集しています。白色脂肪細胞は、生体のエネルギー代謝に関連して、短時間内に多量のトリアシルグリセロールを貯蔵したり放出したりします。褐色脂肪組織は、小型脂肪滴を有する褐色脂肪細胞から成り、熱産生を行うことにより、体温維持やエネルギー消費に寄与しています。ヒトでは、脂肪組織の存在部位により、脂肪細胞の数や大きさが異なります。

脂肪組織量は、身体発育に伴って、二つの時期に急速に増大します。第一の時期は、胎生期末期3か月と生後18か月の間であり、脂肪細胞の数が増えます。生後の一年間に体脂肪の絶対量は3~4倍増加します。第二の時期は思春期にあり、脂肪細胞の数の増加が目立ち、大きさも軽度に増します。 この時期の脂肪組織の発育は、男女ともに著しく、特に女性に著明です。ヒトの白色脂肪細胞の半減期は約10年と長いと言われています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『骨密度』について

腸内環境と骨密度の関係

腸内環境は、骨密度に影響を及ぼすことが知られています。腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸(SCFA)は、骨の形成を促進する効果があることがわかっています。また、腸内細菌が産生するビタミンKは、骨のカルシウム沈着を促進する効果があります。さらに、腸内細菌が産生するセロトニンは、骨の形成を促進する効果があることがわかっています。

逆に、腸内環境が悪化すると、骨密度が低下する可能性があります。腸内細菌が産生する有害物質は、骨の形成を阻害する効果があることがわかっています。また、腸内細菌が産生する炎症性サイトカインは、骨の形成を阻害する効果があることがわかっています。さらに、腸内細菌が産生する活性酸素は、骨の形成を阻害する効果があることがわかっています。

これらのことから、腸内環境を改善することは、骨密度を高めるために重要であると考えられます。腸内環境を改善するために、食物繊維を多く含む食品を摂取したり、運動をしたり、ストレスを軽減したりすることが効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 ムチンと腸内環境改善

ムチンとは何か?

* ムチンとは、粘液の主成分となる高分子糖タンパク質であり、消化管、気道、唾液腺などの粘膜上皮や唾液腺などで産生されます。

* ムチンは、分泌型と膜結合型に分類され、物理的なバリアとしての粘膜保護や潤滑作用に加えて、膜結合型では細胞質内への情報伝達機能にも関与しています。

* 20種類以上のムチン遺伝子が同定されており、タンデム反復構造とセリンまたはスレオニンの水酸基に結合したオリゴ糖鎖を特徴としています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で高血圧を予防

近年、腸内環境と健康の関係が注目を集めており、腸内環境の改善が血圧の改善につながるという研究結果も報告されています。腸内細菌には、血圧を上昇させる物質と低下させる物質の両方を産生する種類が存在します。血圧を上昇させる物質としては、トリメチルアミン-N-オキシド(TMAO)などが知られており、血圧を低下させる物質としては、酪酸や酢酸などが挙げられます。

腸内細菌のバランスが乱れると、血圧を上昇させる物質が増加 し、血圧を低下させる物質が減少することで、血圧が上昇してしまいます。そのため、腸内環境を改善することで、血圧を改善することができる可能性があると考えられています。

Read More

健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境と筋持久力

腸内環境が筋持久力に与える影響

腸内環境は、健康に大きな影響を与えるとされています。最近の研究では、腸内環境が筋持久力にも影響を与えることがわかってきました。筋持久力は、筋肉が活動する持久的能力のことです。筋持久力を決定する生理学的要因として、筋線維組成と筋肉内の血液循環が考えられます。一般的に遅筋線維が多く、また筋肉内の毛細血管が多いことが筋持久力にとって重要であるとされています。

腸内環境が筋持久力に影響を与えるメカニズムは、まだ完全に解明されていませんが、いくつかの説があります。その1つとして、腸内環境が筋肉のエネルギー代謝に影響を与えるという説があります。腸内細菌は、短鎖脂肪酸と呼ばれる物質を産生します。短鎖脂肪酸は、筋肉のエネルギー源として利用されることが知られています。そのため、腸内環境が良好な人は、筋肉のエネルギー代謝が活性化され、筋持久力が向上すると考えられています。

また、腸内環境が筋肉の炎症に影響を与えるという説もあります。腸内環境が乱れると、腸の粘膜が損傷し、炎症が起こりやすくなります。筋肉も、炎症が起こると筋力が低下することが知られています。そのため、腸内環境が良好な人は、筋肉の炎症が起こりにくく、筋持久力が維持されやすいと考えられています。

Read More

検査に関する解説

検査に関する解説 腸内環境改善と健康『コロニーカウンター』

コロニーカウンターとは、寒天平板を用いた微生物の定量試験において、培地上に出現したコロニーを計数する器具のことです。手作業を補助する照明器具などを組み合わせたタイプと、光学デバイスとコンピューターを組み合わせた自動タイプがあります。

コロニーカウンターは、微生物の定量試験において、コロニーを正確かつ迅速に計数するために使用されます。光学デバイスとコンピューターを組み合わせた自動タイプは、培地上をスキャンしてコロニーを検出し、自動的にコロニー数を計数することができ、手作業によるコロニーの計数に比べて、精度が高く、作業時間を短縮することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『コレステロール』

コレステロールとは、ヒトにおいて細胞膜に必須の成分であり、ステロイドや胆汁酸の原料になる重要な物質입니다。血中にはタンパク質と脂質の複合体であるリポタンパク質が存在しており、コレステロールを末梢組織に輸送する働きを持った低密度リポタンパク質(LDL)、逆に余分なコレステロールを末梢から除去する高密度リポタンパク質(HDL)が存在しています。 臨床的には、LDLコレステロール値が高すぎる場合やHDLコレステロール値が低すぎる場合、動脈硬化性疾患の発症リスクが高いと考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『アフラトキシン』について

アフラトキシンとは、カビ毒(マイコトキシン)の一種で、主にアスペルギルス属のAspergillus flabus、A. parasiticus、A. nomiusが産生する毒素です。最强の発癌性物質として知られており、その化学構造によりB1、B2、G1、G2など10数種類に分類されます。アフラトキシン産生株は主に熱帯、亜熱帯地域に生息し、当該地域で収穫された米、麦類、トウモロコシ、ナッツ類、香辛料からアフラトキシンが検出されることが多いです。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『界面活性剤』の真実

腸内細菌と界面活性剤の関係とは

界面活性剤は、水と油などの異なる二つの物質の界面で互いの表面張力を弱め、親和性を高めるような働きをする物質です。界面活性剤は、石鹸や洗剤の主成分として使用されています。近年、腸内細菌と界面活性剤の関係が注目されるようになりました。界面活性剤は、腸内細菌の増殖を抑制したり、腸内細菌の構成を変えることで、腸内環境に影響を与える可能性があります。

界面活性剤は、水と油などの異なる二つの物質の界面で互いの表面張力を弱め、親和性を高めるような働きをする物質です。界面活性剤は、石鹸や洗剤の主成分として使用されています。近年、腸内細菌と界面活性剤の関係が注目されるようになりました。界面活性剤は、腸内細菌の増殖を抑制したり、腸内細菌の構成を変えることで、腸内環境に影響を与える可能性があります。

Read More