その他

その他 腸内細菌

その他

その他

オゾンによる腸内環境改善のメカニズム

オゾンは、強力な酸化力を持ち、殺菌や消臭、脱色、有機物の除去などの作用があることが知られています。このオゾンの特性を応用して、腸内環境を改善することができると期待されています。

腸内には、善玉菌と悪玉菌が共生しており、そのバランスが腸内環境を左右しています。悪玉菌が増加すると、腸内環境が悪化し、様々な健康上の問題を引き起こすことがわかっています。オゾンは、この悪玉菌を殺菌し、善玉菌の働きを活性化させることで、腸内環境を改善することができると考えられています。

また、オゾンは、腸内の腐敗物質や老廃物を分解して、腸内環境を浄化することもできます。これにより、腸内環境が改善され、便秘や下痢などの症状を緩和することができると期待されています。

さらに、オゾンは、腸粘膜の血流を改善し、腸粘膜の修復を促進する作用もあります。これにより、腸粘膜が強化され、腸内環境が改善されるとともに、免疫力が向上することが期待されています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と健康に酢酸が果たす役割とは?

大見出し「腸内環境改善と健康『酢酸』」

小見出し「酢酸の健康への影響」

食酢に含まれる有機酸である酢酸は、腸内細菌によって生成される短鎖脂肪酸の一種です。酢酸は、腸内環境の改善に役立ち、健康にさまざまな影響を及ぼします。

まず、酢酸は腸内環境を改善し、善玉菌の増殖を促進することが知られています。善玉菌が増殖することで、腸内環境が整い、下痢や便秘などの消化器系のトラブルの改善に役立ちます。さらに、酢酸は腸の動きを促進し、便通を改善する効果も期待できます。

また、酢酸には、血圧を下げる効果があることも報告されています。酢酸は血管を拡張して血圧を下げ、血管内の血流を改善する働きがあります。さらに、酢酸はコレステロール値を下げ、動脈硬化を予防する効果も期待できます。

さらに、酢酸には、血糖値を下げる効果があることもわかっています。酢酸は、インスリンの分泌を促進し、血糖値を下げる働きがあります。さらに、酢酸は肝臓での糖の産生を抑制する働きがあり、血糖値の上昇を抑える効果も期待できます。

以上のように、酢酸は腸内環境の改善や、血圧、血糖値の改善に効果的な有機酸です。食酢を摂取することで、これらの健康効果を享受することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に期待大!種麹のチカラ

種麹は、味噌、醤油、清酒、焼酎、みりんなどの醸造食品の製造に用いられる麹を製造する際に、麹菌を蒸米などに加えたものです。通常米などを原料に麹菌を培養し、胞子を十分に着生させた後、乾燥させます。種麹には、整腸作用、免疫力向上作用、抗酸化作用、抗がん作用など、さまざまな健康効果があることが知られています。

種麹の整腸作用は、種麹に含まれる麹菌が生み出す酵素が、腸内環境を整えることによります。麹菌が生み出す酵素には、でんぷんを分解するアミラーゼ、タンパク質を分解するプロテアーゼ、脂質を分解するリパーゼなどがあります。これらの酵素が、腸内細菌の餌となるオリゴ糖やアミノ酸、脂肪酸などを生成し、腸内細菌のバランスを整えることで、整腸作用を発揮します。

種麹の免疫力向上作用は、種麹に含まれる麹菌が生み出すβ-グルカンが、免疫細胞を活性化することによります。β-グルカンは、キノコや海藻などに多く含まれる多糖類で、免疫細胞の表面にある受容体に結合することで、免疫細胞を活性化します。免疫細胞が活性化されると、細菌やウイルスなどの病原体に対する抵抗力が高まり、感染症にかかりにくくなります。

種麹の抗酸化作用は、種麹に含まれる麹菌が生み出すSOD(スーパーオキシドディスムターゼ)が、活性酸素を除去することによります。活性酸素は、体内の代謝によって生成される物質で、細胞を傷つけて老化やがんを引き起こす原因となります。SODは、活性酸素の一種であるスーパーオキシドを分解する酵素で、活性酸素による細胞のダメージを防ぐことができます。

種麹の抗がん作用は、種麹に含まれる麹菌が生み出す麹菌プロテアーゼが、がん細胞の増殖を抑制することによります。麹菌プロテアーゼは、タンパク質を分解する酵素で、がん細胞の増殖に必要なタンパク質を分解することで、がん細胞の増殖を抑制します。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境と大腸がん

近年、腸内環境と大腸がんの関係が注目されています。大腸がんは、大腸に発生する悪性腫瘍です。大腸がんの発生には、遺伝的要因や食事、生活習慣などが影響していると考えられています。しかし、最近では腸内細菌が関与していることも明らかになってきました。

腸内には、さまざまな種類の細菌が棲息しています。これらの腸内細菌は、食べ物から栄養を吸収したり、病原菌の増殖を防いだりするなど、人の健康に重要な役割を果たしています。

しかし、近年では、腸内細菌のバランスが崩れると、大腸がんを発症するリスクが高まることがわかってきました。例えば、ある研究では、大腸がん患者の腸内では、発がん性物質を産生する細菌の数が多く、発がんを抑制する細菌の数が少ないことが報告されています。また、別の研究では、プロバイオティクスを摂取した大腸がん患者の生存率が、プロバイオティクスを摂取していない大腸がん患者の生存率よりも高いことが報告されています。

これらの研究結果から、腸内細菌が腸炎関連大腸がんの発症リスクに影響を与えている可能性があります。腸炎関連大腸がんの発症を防ぐためには、腸内環境を整えることが重要となるでしょう。腸内環境を整えるためには、バランスのとれた食事を摂り、適度な運動を行うことが大切です。また、プロバイオティクスを摂取することも効果的です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康:エアーサンプラーで腸内環境を知る

腸内環境とは、腸の中に住む細菌やウイルスなどの微生物のバランスのことです。腸内には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類の細菌が住んでおり、これらのバランスが健康に大きく関わっています。善玉菌は、腸内を健康に保ったり、免疫力を高めたりする働きがあります。悪玉菌は、腸内を荒らしたり、有害物質を産生したりする働きがあり、増えすぎると病気の原因となります。日和見菌は、普段は善玉菌や悪玉菌のどちらの側にもつかず、腸内環境が乱れると悪玉菌側に加担する菌です。

腸内環境を整えることで、さまざまな健康上のメリットを得ることができます。例えば、腸の蠕動運動が促進され、便秘が改善されます。また、腸内細菌が食物繊維を分解して酢酸、プロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸を産生するため、大腸がんや心臓病のリスクを減らす効果が期待されています。さらに、腸内細菌は、免疫機能を調節したり、ビタミンやミネラルを産生したりする働きもあるため、腸内環境を整えることで、免疫力の強化や、栄養素の吸収率の向上にもつながるといわれています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 小腸の健康を保ち、健康を維持しよう!

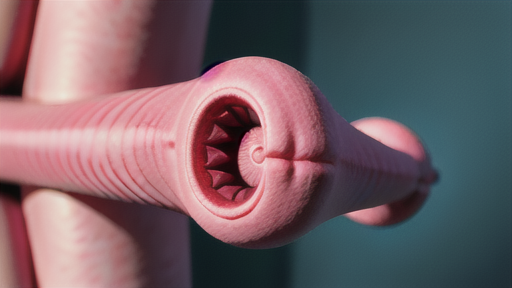

小腸は、胃に続く管状の消化器で、十二指腸、空腸、回腸の3つの部位に分かれています。体の中の臓器で最も長く、ヒトでは約6~7メートルにもなります。小腸は、内側より粘膜、粘膜下組織、筋層、漿膜(しょうまく)からなります。小腸内壁は輪状のヒダ構造をとり、その表面には無数の絨毛(じゅうもう粘膜の小突起)が、絨毛の表面には微絨毛(微細な細胞質突起)が発達しています。大小の突起を形成することで粘膜の表面積を広げ、栄養素を効率よく吸収できる構造になっています。

小腸の主な機能は、消化と吸収です。胃で消化された粥状の食物は蠕動運動により小腸から大腸へ運ばれながら膵液、胆汁や小腸の消化酵素と混ざり、栄養素(単糖、アミノ酸、脂肪酸、グリセリドなど)に分解されます。栄養素は小腸粘膜から吸収されて血管やリンパ管を経て肝臓や全身に運ばれます。また、消化・吸収以外にも免疫、神経、内分泌などさまざまな機能を果たしています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康を考えたエコール

大見出し 腸内環境改善と健康『エコール』

小見出し エコールとは?

エコールとは、イソフラボン類の一種です。 エコールは、大豆には含まれず、大豆イソフラボンの一種であるダイゼインから腸内細菌の働きにより作られます。しかし、すべてのヒトでエコールが作られるわけではなく、ダイゼインをエコールに変換する酵素を持つ特定の腸内細菌が存在する、いわゆるエコール産生者と、存在しない非産生者とに分かれることが知られています。

エコールは、その他のイソフラボン類に比べて、エストロゲンレセプター(女性ホルモン受容体)への結合能が最も高く、また抗酸化活性が強いことが知られています。 このことから、エコールは乳がんや前立腺がん、更年期症状、骨粗鬆症などといった性ホルモン依存性疾患の予防効果が最も期待されているイソフラボン類です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『大腸ポリープ』

大腸ポリープとは、大腸の粘膜から管腔側に盛り上がった病変の総称です。大腸ポリープは、腫瘍性と非腫瘍性に大別されます。腫瘍性ポリープには、良性と悪性の腫瘍があり、良性の腫瘍は腺腫と呼ばれ、直腸やS状結腸に多くできます。一方、悪性の腫瘍はがんです。大腸ポリープの約80%が腺腫ですが、前がん病変とも言われ、がん化の危険性が高いことが分かっています。また、腺腫からがんへの移行には、複数の遺伝子変異が伴うことが明らかになっています。

非腫瘍性ポリープには、過形成性や炎症性のポリープが含まれますが、がん化の危険性はほとんどありません。大腸ポリープは40歳代から増え始め、高齢になるほどできやすくなると言われています。近年、日本では大腸ポリープ、大腸がんとも増加しており、これらは食生活の欧米化と密接な関わりがあると考えられています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『赤血球』

赤血球とは、ヘモグロビンを含む血球成分であり、酸素や二酸化炭素の運搬を行う重要な役割を担っています。赤血球は、腎臓のエリスロポエチンによって調節されており、寿命は約120日前後です。赤血球の直径は6~9μmで、中央部がくぼんだ円板状をしており、血液容量の約半分を占めています。1mm3の血液中には男性では約500万個、女性では約450万個の赤血球が存在しています。体内に存在する鉄の約2/3が赤血球の中にヘムタンパク質として存在し、ヘモグロビンは赤血球内全内容の30%以上を占めています。赤血球のくぼみ部分は直径の1/3以下であり、くぼみ部分が拡大した赤血球は菲薄赤血球と呼ばれ、鉄欠乏性貧血でみられます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康に効果的な特定酵素基質培地法とは?

特定酵素基質培地法とは?

特定酵素基質培地法は、細菌が生育する際に産生する、独自の酵素と培地成分の反応により培地自体を発色させ細菌の有無を判定する方法です。従来の培養法に代わる新しい方法として主に食品製造現場などでのスクリーニングテストに用いられることが多いです。

この方法は、細菌が産生する特定の酵素が、培地中の基質と反応して発色物質を生成する仕組みを利用しています。例えば、大腸菌が産生するβ-グルクロニダーゼという酵素は、培地中のX-グルクロン酸という基質を分解して黄色い発色物質を生成します。

また、この方法は、培地組成を調整することで、特定の細菌だけを検出することが可能です。例えば、大腸菌を選択的に検出したい場合は、大腸菌が産生する酵素に特異的な基質を培地に加えます。

特定酵素基質培地法は、従来の培養法に比べて、短時間で細菌の有無を判定することができるため、食品製造現場などでのスクリーニングテストに適しています。また、培地組成を調整することで、特定の細菌だけを検出することができるため、食品の安全性を確保するのにも役立っています。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸管における定着性

粘液層の構造

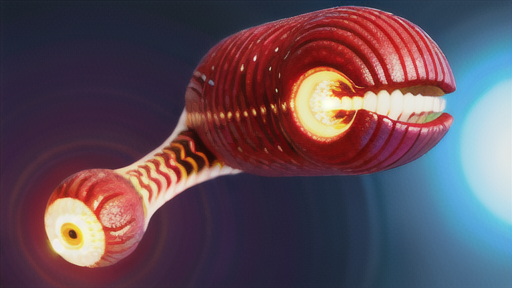

粘液層は、小腸と大腸の両方に見られ、2つの層で構成されています。内層は、上皮細胞に接する高密度の層で、病原細菌の細胞への侵入を防ぐバリア機能を果たしています。外層は、粘性の高い低密度の層で、常在細菌が日常的に接触し、定着する場所を提供しています。ヒト小腸の粘液層は、おおよそ30µm以下の薄い内層と100µm~400µmの外層からなり、不均一の層を形成しているのに対して、大腸の粘液内層は100µm、外層は700µmもの厚さにおよぶことが報告されています。

Read More

腸内環境に関する解説

腸内環境に関する解説 腸内環境改善と健康~マイクロアレイで解き明かす腸内細菌の秘密~

マイクロアレイ(マイクロアレイはDNAチップとも呼ばれ、さまざまな配列をもつ微量のDNAをスライドガラスやシリコン、ナイロン膜などの小基板上に高密度に整列してのせ、固定化したものの総称です。マイクロアレイを用いると数千から数万種といった規模の遺伝子発現を一枚の基板上に同時かつ網羅的に観察することができます。1回の実験で膨大な量の遺伝子発現データを得られる画期的テクノロジーであり、得られた結果を解析することにより、さまざまな生命現象(発生、分化、増殖、がん化、老化など)に関わる遺伝子発現の理解に役立つと期待されています。)

マイクロアレイとは、DNAの配列を検出するために使用される技術です。スライドガラスやシリコンチップなどの固体表面に、多数のDNA配列を固定したものです。マイクロアレイは、DNAチップ、バイオチップ、遺伝子チップとも呼ばれます。

マイクロアレイは、DNAの配列を検出するために使用される画期的な技術です。マイクロアレイは、スライドガラスやシリコンチップなどの固体表面に、多数のDNA配列を固定したものです。マイクロアレイは、DNAチップ、バイオチップ、遺伝子チップとも呼ばれます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善でインフルエンザ予防

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる急性感染症です。症状として高熱や筋肉痛、関節痛、 全身の倦怠感などを伴うのが特徴です。毎年世界中で、少しずつ変異したウイルスが、初冬から春先にかけて流行しており、これを季節性インフルエンザといいます。一方、大きく性質の異なるインフルエンザウイルスが突然出現することがあります。これを新型インフルエンザといい、多くの人が免疫を獲得していないため、まん延しやすく注意が必要です。しかし、多くの人が新型インフルエンザに対して免疫を獲得することで流行は収束し、新型インフルエンザは季節性のインフルエンザへと移行します。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で健康なカラダに!

腸内細菌とは、ヒトや動物の腸の内部に生息している細菌のことです。ヒトの腸内には一人当たり100種類以上、100兆個以上の腸内細菌が生息しており、糞便のうち、約半分が腸内細菌またはその死骸であるとも言われています。腸内細菌は、宿主が摂取した栄養分の一部を利用して繁殖し、他の種類の腸内細菌との間で数のバランスを保ちながら、一種の生態系(腸内細菌叢、腸内常在微生物叢、腸内フローラ)を形成しています。また、宿主との関係においても、分解者として共生関係にある細菌が多いです。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『ストレス』

ストレスとは、心身に負荷をかける外部からの刺激(ストレス要因)と、それにより生じた心身の歪みを戻そうとする心理・生理的反応(ストレス反応)を表す用語として、またはそれらの総称として使われています。 ストレスが続くと気分の落ち込み、胃痛、頭痛、食欲低下、便秘や下痢、不眠など心身にさまざまな不調をきたし、多くの疾患の発症や悪化にも関連していることが分かっています。また、最近ではストレスと腸内細菌との関係も大きな注目を集めています。ストレスによって腸内フローラが変化することは以前から知られていましたが、昨今の研究では、腸内フローラの違いがストレス反応にも影響を与えることが報告されています。

ストレスは、心身の健康に悪影響を及ぼすことが知られています。ストレスを感じると、心拍数や血圧が上昇し、筋肉が緊張します。また、ストレスは、胃腸の働きを悪化させ、免疫力を低下させることもあります。さらに、ストレスは、うつ病や不安障害などの精神疾患の発症リスクを高めることもわかっています。

ストレスを解消するためには、適度な運動や睡眠を心がけ、バランスのとれた食事をとることが大切です。また、ストレスを感じたら、リラックスできることをして、心身を休ませるようにしましょう。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康~従属栄養細菌を活用する~

従属栄養細菌とは、有機栄養物を比較的低濃度に含む培地を用いて低温で長時間培養したとき、培地に集落を形成するすべての菌をいう。主に水中では貧栄養状態にあるため、このような環境に長期間存在する菌は逆に栄養物が多い環境では、生育が難しい。従属栄養細菌は、栄養物を合成できないため、他生物から栄養分を得る必要がある。従属栄養細菌は、その栄養要求性によって、さらに細分化される。従属栄養細菌は、栄養物を合成できないため、他生物から栄養分を得る必要がある。従属栄養細菌は、その栄養要求性によって、さらに細分化される。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『亜硝酸根』について

亜硝酸根とは?

亜硝酸根とは、食品中に存在するNO2(亜硝酸イオン)の量を指します。亜硝酸根は、体内で亜硝酸アミンという発がん性物質に変化する可能性があり、健康に悪影響を及ぼすことがあります。

亜硝酸根を多く含む食品には、ハム、ソーセージ、ベーコンなどの加工肉や、魚介類のくんせい品などがあります。また、野菜の硝酸塩が調理によって亜硝酸根に変化することもあります。亜硝酸根の摂取量が多すぎると、発がんのリスクが高まったり、貧血や呼吸困難などの健康被害を引き起こす可能性があります。

亜硝酸根の摂取量を抑えるためには、加工肉やくんせい品の摂取を控え、野菜はよく洗ってから調理することが大切です。また、ビタミンCを多く含む果物や野菜を積極的に摂取することで、亜硝酸根が亜硝酸アミンに変化するのを防ぐことができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善で炎症性腸疾患を予防

炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease IBD)とは、潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis UC)とクローン病 (Crohns disease CD)があり、いずれも、再燃と緩解を繰り返す、下痢、血便や腹痛を伴った難治性の慢性炎症疾患で国の難病(特定疾患)に指定されています。 UCは大腸で発症し、CDは消化管全域において発症します。本症の原因は不明ですが、遺伝子的な素因によって、通常の腸内細菌に対して異常な免疫応答を示すことが病態発症につながることが推定されています。治療法には、生活指導、食事療法、アミノサリチル酸製剤やステロイド剤、免疫抑制剤などの薬物療法が挙げられます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『肥満』

肥満とは、脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態のことであり、BMI(Body Mass Index)が25以上だと肥満と判定されます。 しかし、肥満は必ずしも疾患という訳ではありません。肥満が原因となった健康障害が1つでもある場合には肥満"症"と呼びます。

例えば、健康な力士はBMIが25以上でも肥満症ではありません。肥満は、皮下脂肪が多い皮下脂肪型肥満と、腸の周りの脂肪が多い内臓脂肪型肥満に分けられます。皮下脂肪型肥満は力士や女性に多くみられます。内臓脂肪型肥満は中高年男性に多くみられ、肥満症やメタボリックシンドロームの発症に強く関わっていますが、内臓脂肪は皮下脂肪と比べて食事・運動療法で減らしやすいのが特徴です。

近年、腸内細菌が肥満やメタボリックシンドロームに関わっている可能性が指摘されており、将来、プロバイオティクスによって肥満・メタボリックシンドロームを改善できるようになるかもしれません。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康『集落数』の重要性

腸内環境改善と健康「集落数」

腸内環境の重要性

腸内環境とは、腸内に生息する腸内細菌のバランスのことを指します。腸内細菌は、善玉菌、日和見菌、悪玉菌の3種類に分けられます。善玉菌は、乳酸や酢酸などの有機酸を産生して腸内を酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑えています。また、免疫力を高めて感染症を予防する役割も担っています。日和見菌は、善玉菌と悪玉菌のどちらが増えるかによって、どちらの味方につくかを決めます。悪玉菌は、有害物質を産生して腸内を汚染し、腸炎や大腸炎などの病気の原因となります。

腸内環境が悪化すると、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。例えば、便秘や下痢、腹痛、ガス溜まりなどの消化器系の症状が出やすくなります。また、肌荒れ、ニキビ、アトピー性皮膚炎などの皮膚系のトラブルが起こることもあります。さらに、うつ病、不安障害などの精神的な症状が現れることもあります。

近年、腸内環境と健康の関係が注目されており、腸内環境を整えることで、様々な健康問題を予防・改善できると言われています。腸内環境を整えるためには、善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすことが大切です。善玉菌を増やすには、発酵食品を積極的に摂ったり、食物繊維が豊富な食品を摂ったりすることが有効です。また、悪玉菌を減らすには、肉類や脂っこい食品、加工食品などの摂り過ぎを控えたり、ストレスをためないようにすることが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善に潜む危険性『殺菌剤』

殺菌剤は腸内環境にどのような影響を与えるか

殺菌剤は、細菌などの微生物を殺すまたはその増殖を抑える化学物質です。殺菌剤は、医療、農業、食品保存など、さまざまな分野で使用されています。しかし、殺菌剤は腸内環境に悪影響を与える可能性があります。

殺菌剤は、腸内に存在する善玉菌や悪玉菌を無差別に殺してしまいます。善玉菌は、腸内環境を良好に保ち、免疫力を高める働きがあります。一方、悪玉菌は、腸内環境を悪化させ、感染症を引き起こす可能性があります。殺菌剤は、善玉菌と悪玉菌を無差別に殺すことで、腸内環境のバランスを崩し、腸内環境を悪化させてしまいます。

腸内環境が悪化すると、さまざまな健康被害を引き起こす可能性があります。腸内環境が悪化すると、下痢や便秘などの消化器系のトラブルを引き起こしやすくなります。また、腸内環境が悪化すると、肥満、糖尿病、動脈硬化などの生活習慣病を引き起こしやすくなります。さらに、腸内環境が悪化すると、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。

そのため、殺菌剤をむやみに使用することは避けなければなりません。殺菌剤を使用する際には、必ず使用上の注意をよく読み、正しく使用することが大切です。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康のためなら『同定検査』もアリ!?

腸内環境の健康は、全身の健康に関連していることがわかっています。腸内環境が乱れると、肥満、糖尿病、アトピー性皮膚炎、うつ病などのさまざまな疾患のリスクが高まることが報告されています。これまでに、腸内環境に潜む微生物のバランスが乱れる、または特定の微生物が増殖してしまい、体に悪影響が及ぶことが判明しています。腸内環境を改善することで、これらの疾患のリスクを軽減することが期待されています。

腸内環境の健康状態を調べるには、便の中に存在する微生物の種類や数を測定する「腸内フローラ検査」を受けることができます。この検査では、便の中に存在する微生物のDNAを解析し、その種類や数を調べます。腸内フローラ検査の結果をもとに、腸内環境の改善に役立つ食品やサプリメントを摂取することで、腸内環境の健康を改善することができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と陰イオン界面活性剤

陰イオン界面活性剤とは、水に溶かしたときにマイナスの電荷を持つイオン性界面活性剤の一種です。界面活性剤には、大きく分けて、水に溶かしたときにイオン化するイオン性界面活性剤と、イオン化しない非イオン界面活性剤の2種類があります。陰イオン界面活性剤は、イオン性界面活性剤の一種です。

陰イオン界面活性剤は、洗剤として広く利用されています。セッケンも、代表的な陰イオン界面活性剤の一つです。セッケンは、脂肪酸ナトリウムまたは脂肪酸カリウムで、水に溶かすとマイナスの電荷を持つ脂肪酸イオンと、プラスの電荷を持つナトリウムイオンまたはカリウムイオンに分離します。脂肪酸イオンは、油汚れを包み込んで水に溶かし出します。この作用によって、セッケンは油汚れを落とすことができます。

Read More

腸内環境改善に関する解説

腸内環境改善に関する解説 腸内環境改善と健康

腸内環境とは、腸の中に生息する細菌などの微生物の生態系のことです。腸内環境は、私たちの健康に大きな影響を与えます。腸内細菌は、食べ物を消化吸収するのを助けたり、免疫システムを強化したり、有害物質を分解したりする働きをしています。また、腸内細菌のバランスが崩れると、下痢や便秘、腹痛などの症状が出たり、肥満や糖尿病、大腸がんのリスクが高まったりすると言われています。

腸内環境を改善するには、バランスの良い食事を摂り、適度な運動をし、十分な睡眠をとるなど、健康的な生活を送ることが大切です。また、プロバイオティクス(善玉菌)を含む食品やサプリメントを摂取したり、プレバイオティクス(善玉菌のエサとなる食物繊維)を多く含む食品を摂ることで、腸内環境を改善することが期待できます。

Read More