健康アップに関する解説

健康アップに関する解説 腸内環境改善と健康 ~謎に包まれた糞便移植療法~

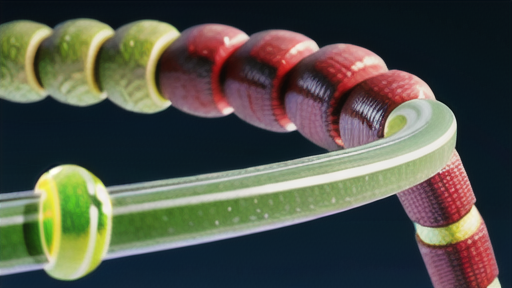

FMTに再度光を当てたのが、2013年にVanNoodらが、抗菌薬では治らなかった再発性Clostridium difficile(CD)感染症に対してFMTを行いCDが除菌できたという論文である。CD感染症とはもともと腸内細菌叢に存在するCDが抗菌薬投与による菌交代により異常増殖し、トキシンを産生し腸粘膜に黄白色の偽膜を作り偽膜性腸炎を呈する病気である。同菌はバンコマイシンやメトロニダゾールに対して感受性であり、本邦ではこの2剤のいずれかの投与により除菌され難治となることは少ない。しかし、欧米では再発性や上記2剤に抵抗性のCD感染があり、臨床的に大問題となっている。これらの難治性CD感染に対して、FMTが唯一有効な治療法と認められて、現在まで多数のFMT治療例が行われ、いずれも80%以上と高い有効率が報告されている。